“Jackie” di Pablo Larraín

La costruzione personale di un mito

di Francesco Vannutelli / 28 febbraio 2017

Lo scorso gennaio avevamo indicato Jackie di Pablo Larraín tra i film più attesi del 2017. I motivi erano l’ottima accoglienza che era stata riservata al film alla sua presentazione veneziana e la curiosità di vedere il regista alla grande prova del primo film statunitense. Per chi ancora non lo conoscesse, Pablo Larraín è un regista cileno poco più che quarantenne in attività dal 2006. I suoi film sono passati per tutti i festival più importanti, raccogliendo premi e consenso della critica. Nel 2012 No – I giorni dell’arcobaleno, sulla campagna referendaria contro la rielezione di Pinochet, è stato candidato all’Oscar per il miglio film straniero. Nel 2015 ha vinto il gran premio della giuria a Berlino con Il club. Proprio Il club è il punto di partenza di una trilogia di ultralavoro che lo ha portato, nell’arco di diciannove mesi, in giro per i festival più importanti d’Europa (Berlino, Cannes, Venezia) con tre film differenti: oltre a Il club, Neruda e, appunto, Jackie.

Uno degli argomenti centrali del cinema di Larraín è sempre stata la storia. La storia del suo paese, soprattutto, delle sue contraddizioni e delle sue difficoltà, in una contaminazione tra reale e immaginario capace di creare nuovi linguaggi per la narrazione. Con Neruda il discorso sulla storia si era avvicinato a una dimensione privata attraverso la ricostruzione libera e creativa della latitanza del poeta Pablo Neruda. Con Jackie, il racconto si sposta sulla costruzione intima di un mito.

Tutto il film si concentra su Jacqueline Bouvier, prima Kennedy, poi Onassis, first lady degli Stati Uniti tra il 1960 e il 1963 e soprattutto vedova di John Fitzgerald Kennedy, diventato con il suo assassinio, nell’arco breve di neanche tre anni di presidenza, un’icona. Dopo la morte del marito, Jackie vive rinchiusa nella grande casa nel Massachusetts della famiglia Kennedy. È lì che riceve la visita di un giornalista per rilasciare una delle rarissime interviste su cosa fosse successo a Dallas e nei giorni successivi alla Casa Bianca, per fornire la sua versione del mito.

«Non ci sarà più nessuna Camelot», afferma Jackie al giornalista al termine dell’incontro. Non ci saranno più le favole. Non ci sarà più il mito di re Artù e neanche la Camelot privata, quella del disco del musical suonato ogni giorno, nelle stanze della Casa Bianca, alla fine della giornata di lavoro. Ci saranno altri presidenti, il mondo andrà avanti, ma nessuno sarà come JFK. È questo quello che vuole far capire la vedova Kennedy al mondo intero, è questo il suo programma subito dopo la morte del marito. Mentre trasporta in ambulanza il corpo del marito insieme al cognato Bobby domanda a uno dei portantini se sa chi fossero James Garfield o William McKinley, due presidenti assassinati e dimenticati da tutti, incluso il paramedico. Il suo Jack non deve essere dimenticato.

L’edificazione del mito JFK passa attraverso Jacqueline che si muove in una Casa Bianca che non le appartiene più per organizzare i funerali gloriosi del marito, nonostante i timori dei servizi di sicurezza, ancora incapaci di decodificare cosa sia successo. L’asse temporale si sposta avanti e indietro per mostrare quello che accadeva prima dell’attentato, con Jackie padrona di casa che apre la dimora presidenziale alla televisione e spiega gli interventi decisi con Jack, le grandi feste e la musica, i balli e quella felicità esteriore che resisteva a tutto.

Così come confonde i vari momenti della vita di Jackie come first lady, Larraín (e lo sceneggiatore Noah Oppenheim) mostra i due volti della stessa donna, quello pubblico, carico di determinazione, e quello privato, pronto al crollo emotivo. Jackie conosce la potenza simbolica della sua immagine sin da quando decide di rimanere con i vestiti sporchi del sangue del marito subito dopo l’attentato, conosce il valore di ogni parola che dice, il peso di ogni gesto, sa cosa mostrare e cosa tenere per sé. La figura che emerge è quella di un personaggio ambiguo, mai del tutto autentico, lontano dai canoni del biopic hollywoodiano. Jackie è fragile, anche sgradevole a tratti.

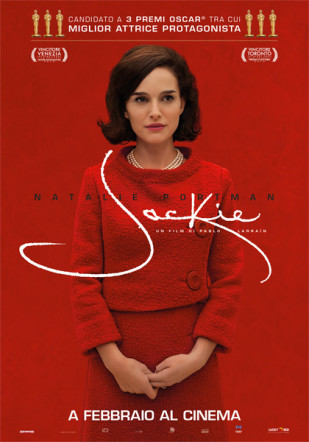

Natalie Portman si è concentrata in quella che si può ritenere l’interpretazione più importante della sua carriera fino a questo momento, con un lavoro di mimesi, fisica e vocale, che restituisce tutti gli aspetti di Jackie Kennedy.

Fedele al suo lavoro precedente, Larraín conferma quella capacità unica nel gestire il materiale storico come un elemento nuovo nel costruire le sue storie, sia sul piano tecnico che sul piano narrativo. Nel solco di una grande tradizione propria della letteratura latino-americana dell’invenzione della storia all’interno della Storia, della ricostruzione del reale in un nuovo reale.

(Jackie, di Pablo Larrín, 2016, biografico, 91’)

LA CRITICA

L’arrivo a Hollywood di Pablo Larrín è all’insegna della rivoluzione di un genere, il biopic, abusato negli ultimi anni. Coerente a una visione della storia come elemento mutevole a seconda di come la si guardi, Jackie racconta la costruzione privata di un mito attraverso una figura fragile, ambigua e determinata.

Comments