Libri

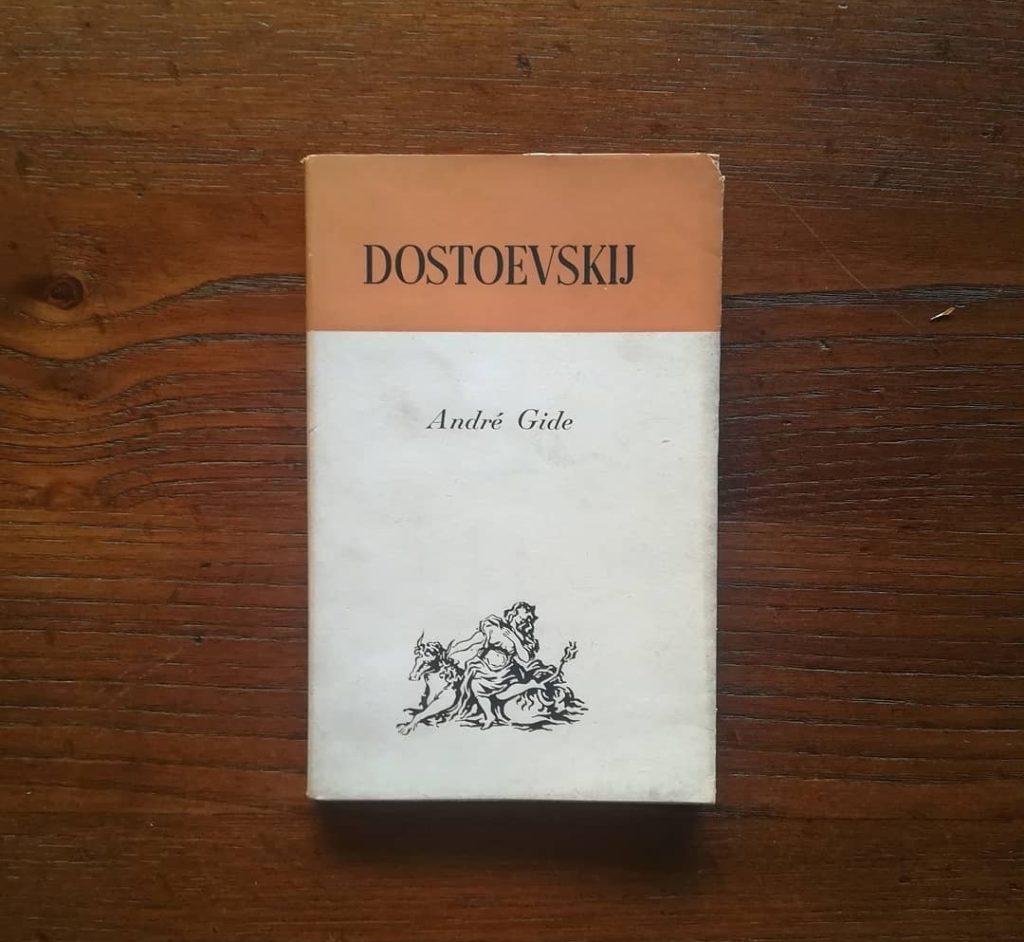

Dostoevskij secondo Gide

Lezioni, conferenze, articoli

di Niccolò Amelii / 22 maggio

Può accadere a volte che tra due autori, anche appartenenti a epoche differenti, vengano a crearsi dei legami di pensiero e scrittura ascrivibili a congiunzioni mentali o emozionali non sempre facilmente esplicabili secondo logica. Può accadere a volte, come è successo tra Baudelaire e Poe, tra Gide e Dostoevskij, o più recentemente tra Tabucchi e Pessoa, che personalità contigue, seppur abitanti luoghi, culture e spazi tra loro differenti, si riconoscano nelle parole dell’altro, nelle parole dell’altro trovino gli stessi interrogativi o colgano parte di sé, parte del proprio percorso artistico ed esistenziale, sfaccettature ancora inconsapevoli, echi, suggestioni e richiami a cui prestare ascolto, voce e idee.

Gide è stato probabilmente, insieme a Bachtin, il miglior esegeta di Dostoevskij. L’incontro dello scrittore francese con le opere del genio russo è stato folgorante, immersivo, febbricitante, e ha prodotto un effetto riflettente capace di rivelare a Gide nel corso di anni di letture e riletture intense e ripetute non solo un’affinità elettiva, al contempo poetica e umorale, una peculiare assonanza intellettiva e artistica, ma anche una comune e condivisa visione del destino dell’uomo su questa terra, nonché le stesse inquietudini morali ed estetiche. Il Dostoevskij di Gide (ult. ed. Medusa Edizioni, 2013), nonostante la sua sua natura d’occasione – il volume eterogeneo raccoglie testi di lezioni, conferenze, articoli che vanno dal 1908 al 1923 –, è composto da pagine memorabili per finezza interpretativa, acutezza delle intuizioni di carattere poetico e filosofico, eleganza e arguzia della prosa. Lungi dai rigidi precetti di una critica che impone distanza e separazione rispetto al proprio argomento d’indagine, lo scrittore francese opta per un approccio personale, soggettivo, non mediato, ai testi di Dostoevskij, perché in essi cerca e scorge non solo e non tanto ulteriori verità sullo scrittore russo, bensì i riflessi di sé stesso e della propria sensibilità, i motivi e i chiaroscuri che si vanno sedimentando al fondo della propria ricerca letteraria.

Attraverso la lettura corpo a corpo che intraprende con i capolavori di Dostoevskij, Gide tenta in fondo di esprimere e dar forma, mediante una fine operazione di maieutica, ai propri pensieri più reconditi («Dostoevskij mi è soltanto spesso qui pretesto per esprimere i miei propri pensieri»): l’irriducibile ansia di ricerca, le riflessioni sulla morte, gli enigmatici e antinomici rapporti dell’individuo con sé stesso, con gli altri e con Dio. Ad accomunarli, nella finestra temporale in cui Gide completa il libro, anche una sofferta vocazione mistico-religiosa – in Gide sarebbe meglio parlare di “crisi” religiosa, esplicitatasi chiaramente nei frammenti di Numquid et tu? del 1922 – che permea similmente il sostrato narrativo delle loro opere, in quelle di Dostoevskij con maggiore forza ed evidenza.

Gide procede per tagli, incisioni, accostamenti alveolari che si stratificano verticalmente entro il perimetro di una fitto contrappunto dialettico. All’interno di questa vivida galleria di impressioni, considerazioni, illuminazioni di senso, non si produce mai un eccesso di ermeneutica, che rischierebbe di confondere e sovradeterminare i significati e le posizioni in gioco, ma al contrario si innesca un moto bidirezionale che amplia il portato dell’opera e ne moltiplica le sfumature. Più che un esame critico, viene allora a configurarsi un dialogo vivo, appassionato, in cui i due interlocutori sono posizionati allo stesso livello. L’autore francese utilizza con premura e rigorosa precisione la sua penna per sondare a mo’ di sismografo il nucleo profondo e magmatico dell’immaginario dostoevskiano. Fondamentale poi il rimando ai testi, proposti con una certa frequenza (anche brani estesi), di cui Gide si serve non solo per suffragare le proprie opinioni, ma anche perché è ben consapevole che spesso per arrivare al nocciolo di un discorso o di una questione spinosa è preferibile far parlare direttamente i testi piuttosto che esibirsi in una rischiosa operazione da ventriloquo.

Nella prima sezione del libro lo scrittore francese ricostruisce gli snodi cruciali della biografia di Dostoevskij mediante l’uso ricorrente di passaggi epistolari capaci di tratteggiare con perfetta concisione la fisionomia di un uomo cagionevole di salute, costantemente assillato da problemi di soldi, di debiti, di scadenze, tormentato senza sosta da preoccupazioni di carattere artistico e compositivo, da dubbi esistenziali e religiosi, angosciato dalle ombre di un futuro incerto e precario, perennemente insoddisfatto del proprio lavoro, ossessionato dalla convinzione di potere sempre scrivere meglio, dalla paura di non riuscire mai a finire in tempo e di non essere in grado di esprimere neanche una minima parte dell’immenso garbuglio di pensieri che gli guida freneticamente la mano sul foglio. Dalla selezione della corrispondenza che Gide maneggia e commenta emerge la figura di un martire votato all’autodistruzione, che non si risparmia nulla, assiduamente amareggiato, esigente verso sé stesso oltre ogni buon senso, percorso da una spinta cerebrale inesauribile, per cui la scrittura non è solo frutto di una predisposizione innata, di un estro naturale, ma anche e soprattutto una necessità materiale, fisiologica, morale. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita sull’altare della creazione artistica, barattando ogni potenziale spiraglio di serenità, ogni momento di celebrazione e gloria, con la smania mefistofelica e vertiginosa propria di un esploratore degli abissi, dedito a perlustrare giorno e notte le passioni, i vizi, i desideri repressi e rimossi, i timori celati, le ambizioni, le sofferenze, le crudeltà, gli enigmi, le ossessioni, gli slanci amorevoli ed evangelici dell’essere umano. D’altronde, è proprio nell’obbligo, nella costrizione, nel bisogno pressante che il genio rivela la forza aurorale dell’idea divenuta parola, frase, periodo.

Ciò che attira Gide in Dostoevskij – ne veniamo a conoscenza per lo più nelle pagine che costituiscono le Conferenze del Vieux-Colombier, la sezione più estesa del libro – è la sua ineguagliabile capacità di spingersi nelle regioni più profonde dell’anima e della psiche umana (assai prima di Freud) e al tempo stesso la compresenza reiterata del dramma e dell’ironia, del basso e del sublime, di impulsi improvvisi che animano senza soluzione di continuità i suoi personaggi – specialmente quelli presenti nei capolavori: I demoni, I fratelli Karamazov, Delitto e castigo – rendendoli partecipi di un antagonismo sorgivo, proteiforme, in cui la natura dell’uomo emerge in tutta la sua tragica doppiezza e contraddittorietà. Prima di ogni altro Dostoevskij ha compreso che la vita intima è il regno dell’umano e gli smottamenti repentini dell’inconscio non sono che una sottile manifestazione del suo farsi e disfarsi. Lo scrittore russo riesce per mezzo di inarrivabili qualità espressive a sintetizzare nell’atto romanzesco gli input più disparati, le teorie filosofiche, i precetti religiosi, le prerogative morali che lo pervadono e lo inquietano. È infatti nelle aporie, negli scarti incolmabili, che si nasconde la grandezza di Dostoevskij, che è sempre prima scrittore e poi, solo successivamente, anche maître à penser, moralista, anarchico, fervente evangelico.

I personaggi dostoevskiani – concetti che si umanizzano e acquisiscono valore universale sovente oltrepassando la bidimensionalità del testo per diventare figure vive e pulsanti – in virtù dell’oscillazione ripetuta e urgente che li muove e li agita alternativamente tra passioni terrene e demoniache, mire subdole e vendicative, sentimenti di aberrazione e potenza megalomane, stati di trance e trascendenza, sperimentano le dimensioni più profonde, oscure e intangibili della condizione umana, accedendo attraverso percezioni acuite e intuizioni rapsodiche a una rinnovata consapevolezza di sé e del mondo circostante. È dalla compenetrazione ontologica degli estremi che si produce l’atto di rivelazione, si accende un barlume di conoscenza.

Per Gide indagare le ragioni e i moti che soggiacciono alla parabola romanzesca di Dostoevskij significa innanzitutto riconoscere e indagare il male, la violenza e le manifestazioni latenti e inconsce che ne abitano il centro fondativo e germinante. Solo scongiurando le proprie ombre, rischiarandone i contorni, è possibile recuperare un equilibrio salvifico, sopravvivere eticamente all’irriducibile complessità dell’essere.

Nonostante lo spirito irrisolto, permeato da suggestioni plurime e multiformi, Dostoevskij è per Gide lo scrittore che, come folgorato da una stimmate divina, da una sovraumana preveggenza, ha saputo meglio di ogni altro sorpassare le soglie dell’inimmaginabile, dell’imperscrutabile, alla ricerca di una nuova dimensione dell’umano, del suo essere nel mondo.

In costante equilibrio tra l’omaggio sentito e lo scavo obliquo, tra l’ammirazione incondizionata e il lucido esorcismo, quello di Gide è un esercizio di lettura che, caratterizzato anche da tendenze comparative (ripetuti riferimenti a Balzac e Nietzsche), non chiude alcuna strada, ma ne inaugura delle altre, fertili e percorribili. Ecco perché il suo volumetto non si riduce a mai semplice veicolo di retorica o di raffinata teoresi, ma al contrario, percorso sin dalle prima battute da una tensione conoscitiva continua e insoddisfatta, è capace di restituirci ancora oggi un’immagine forse non del tutto fedele, forse disegnata su misura, ma certamente rivelatoria, a tratti epifanica, di uno dei più grandi scrittori di sempre.

www.flaneri.com

www.flaneri.com