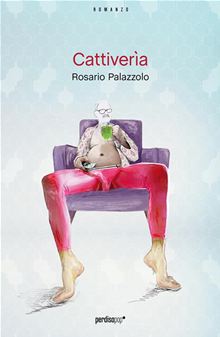

“Cattiverìa” di Rosario Palazzolo

di Cristiana Saporito / 8 ottobre 2013

Ce la fa un accento a riscrivere un concetto? E non stiamo dondolando nel ginepraio degli omonimi omografi, quelle coppie di lemmi siamesi in cui basta che la pronuncia slitti un gradino per scoperchiare già la pagina. Qui la parola è una sola. Semplice, come un utensile in mezzo alla lingua. Una di quelle che s’imparano col latte, che galleggiano tra mensole di favole e moniti grandi quanto finestre.

“Cattiveria”, quella inversa alla bontà, si dice e si appunta da sempre in un modo soltanto. Oppure no? Oppure esiste la Cattiverìa (Perdisa, 2013), quella virata sottile che spiazza i programmi?

Rosario Palazzolo, drammaturgo e scrittore siciliano, non s’impegna a dimostrarlo. Ci trascina dentro la vertigine, con un prologo che non si formalizza, con un preambolo senza preamboli, preannunciandoci una «storia in cui non si fa altro che morire […], del tipo il marito che scassa la moglie o la portinaia che ammazza il cognato o il vecchio che infila il nipote o il prete che fa fuori il rosario», perché chi racconta sa che il pubblico frigge, che «si scannerebbe ogni giorno per garantirsi una storia in cui non si fa altro che morire».

Lo spettacolo, per definizione, è fatto per essere ammirato, dall’ovatta del proprio terrazzo, soprattutto quando il rischio è grosso. Per gli altri ovviamente. Come un incendio che si scioglie i capelli, lontano da noi e slaccia solo qualche odore di bruciato. E così è necessario «avere un inizio che ti fa lo scombussolo nella pancia, con dei personaggi quadrati il giusto che si vivono cose a uso spaventevoli e strambe e fuori dalla tua norma senza essere troppo anormali e poi ci devono pure avere uno sviluppo che si fa sempre più complicatello e smerdarello con delle belle musichette stile paura e con il cristosanto di turno […], e insieme al cristosanto ci vuole un romano qualsiasi, un cattivo, uno che si prende la briga di fabbricare la croce».

Il menu è pronto, contiene tutti gli ingredienti da sciorinare con cura, perché il racconto sia ben mantecato. A smatassare la trama due voci, asimmetriche e sdrucciole, parallele e perpendicolari. Una è quella del “figlio”, rintanato in un segmento di ospedale psichiatrico, da cui comincia a dipanare il suo passato.

Il gomitolo è arruffato, è una parrucca di riccioli scomposti. Il piccolo non è un bambino facile, questo lo si intende subito e ogni frase è un labirinto, un dedalo di immagini in cui chi si specchia si confonde coi riflessi, come pensava Durrenmatt del suo Minotauro. La sua testa è una scatola di mondi, dove i mobili ti afferrano, dove il corridoio è un bosco di conifere. E la sua infanzia è fatta di soprusi, della cacca travasata nello zaino dai compagni di scuola, della voglia di cantare quando nessuno crede a quelle note. Di pochissimi amici, della bella Giustina, che però non sempre gli sorride, che può mutare all’improvviso e forse inviperirsi più di un nemico. Di Barbabaffo, che lo incita davvero a non arrendersi, a spargere ogni sua canzone, a non ascoltare chi gli consiglia la rinuncia.

Il resto è un buco nero, in cui è automatico impigliarsi mentre avanza la vicenda. In cui si aggiunge la voce della “madre”. Mariolina, donna scorbutica e molesta, piena di inciampi, impazienze, inesattezze, ruvida e scorretta nel suo divulgarsi. Moglie di uomo ingiusto e mamma di una creatura non capita, che impiega poco a diventare sbagliata.

La storia sfugge, si divincola, fa di tutto per non essere afferrata, fino alla fine, quando il pettine vince ogni nodo e ci acconcia una tragedia, spietata a devastante come i grandi esempi classici.

Lo fa cedendo spesso il passo alla follia, come hanno fatto Patrick McGrath con le sue schizofreniche passioni, Janet Frame e i panorami da elettroshock, Günter Grass e la deformità di Oskar, protagonista de Il tamburo di latta. Ma qui, con Palazzolo, sembra quasi di entrare in un libro illustrato, una fantasmagoria risucchiante, come le tavole di Rebecca Dautremer, con colori che divorano. O in un disegno di Escher, con quelle forme che intrappolano. Siamo nel gioco di un accento, che si sposta per «uscirsene dalla parola e andare verso la bontà», perché forse basta scivolare di un soffio per cambiare canale.

Siamo in un gioco che approda in tv, perché tutto si può condividere, soprattutto con gli estranei. A debita distanza, ma con dovizia di dettagli. E allora anche il dolore, anche il sangue, si fanno guardare anche se non ci riguardano. Sono la ferita già medicata, a prova di schermo. Che appunto, ci rende protetti.

Ma la forza reale, tracimante del testo, è il suo linguaggio. Sgrammaticato e letterario, frenetico e ironico, commovente e quotidiano. Un flusso di coscienza che mina ogni certezza. Soprattutto quella del lettore.

Un progetto pensato per il teatro e poi dilatatosi a tal punto da farsi romanzo, sfida immobile e imprendibile. Avventura in cui solo chiudere il libro, per un attimo, ci fa sentire al sicuro.

(Rosario Palazzolo, Cattiverìa, Perdisa, 2013, pp. 320, euro 16)

Comments