Infinito numero di ostacoli

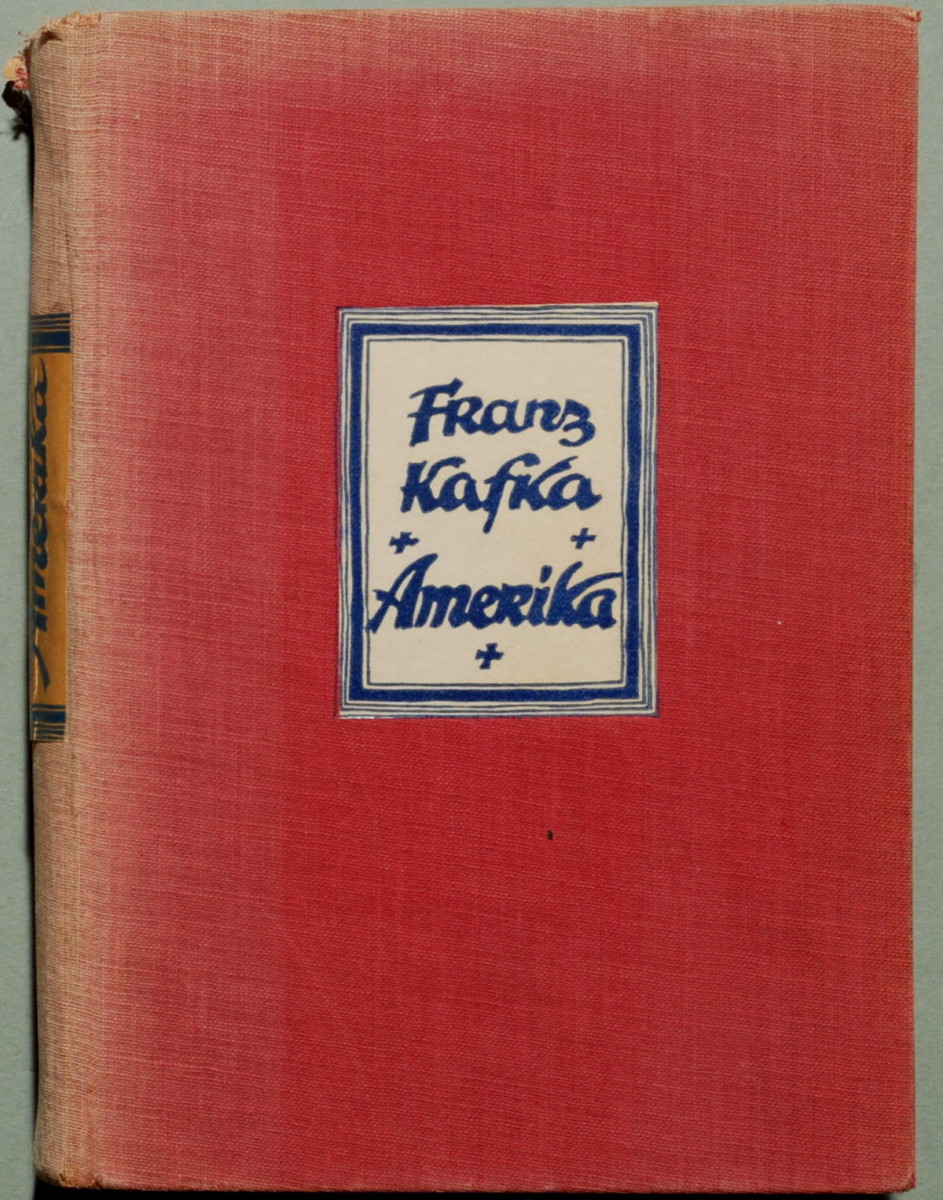

“America” di Franz Kafka

di Federico Leoni / 15 gennaio 2018

«La critica deplora che nei tre romanzi di Kafka manchino molti capitoli intermedi, ma riconosce che cotesti capitoli non sono imprescindibili. Dal canto mio, io penso che quella deplorazione sta a indicare una disconoscenza essenziale dell’arte di Kafka». Lo dice Borges, e Borges, come si sa, ha sempre ragione. Non c’è autore che più di Kafka abbia fatto dell’incompiutezza un proprio tratto distintivo. I tre romanzi di cui parla Borges sono Il Processo e Il Castello, tutti sostanzialmente incompleti. America è il primo della serie, e in questo caso anche decidere il titolo è un atto arbitrario: l’autore chiamava il romanzo Il Fuochista, come il primo capitolo, l’unico pubblicato prima della sua morte, o Der Verschollene, lo scomparso, ma secondo Max Brod si riferiva ad esso anche definendolo «il mio romanzo americano».

Prima di morire Kafka chiese a Brod di distruggere la sua opera omnia. È evidente che questo genere di richieste vengono fatte solo ad amici intimi, talmente intimi da capire che per rispettare la reale volontà del moribondo sarà necessario eludere la sua richiesta esplicita. Nel 1927 Brod pubblica, tra gli altri, Amerika, con quella k che è stata recuperata in una recente e fortunata traduzione statunitense.

Ho già buttato giù decine di righe e non ho ancora risposta alla domanda fondamentale: perché America è incompiuto? Torniamo a Borges: «il pathos di quei romanzi “incompleti” nasce precisamente dal numero infinito di ostacoli che fermano e tornano a fermare i loro identici eroi. Kafka non li completò perché era fondamentale che fossero interminabili. Ricordate il primo e il più evidente dei paradossi di Zenone? Il movimento è impossibile giacché prima di arrivare al punto B dovremo attraversare il punto intermedio C, ma prima di arrivare a C sarà necessario attraversare il punto intermedio D, ma prima di arrivare a D… Il greco non enumera tutti i punti. Franz Kafka non ha motivo di enumerare tutte le vicissitudini. Ci basti capire che esse sono infinite come l’Inferno». Il tema di fondo di America è il tempo, e in particolare la sua manifestazione più agghiacciante: l’infinito. Questo al di là delle intenzioni dell’autore. Nei progetti dello scrittore praghese, infatti, America doveva essere un romanzo lieto: secondo Max Brod «Kafka si rendeva conto, e discorrendo lo faceva notare spesso, che questo romanzo è più gioioso e più “luminoso” di tutte le altre sue opere».

Effettivamente, soprattutto nella parte iniziale, si nota un tono baldanzoso e vivace, unico nella produzione kafkiana, nonostante il sorprendente Questo è Kafka? di Reiner Stach ci abbia fatto conoscere un Franz addirittura burlone. America narra le vicissitudini di Karl Rossmann, un giovane studente di ingegneria che, dopo aver messo incinta una cuoca di qualche anno più grande, viene costretto dai genitori all’esilio negli Stati Uniti: a questo punto il romanzo diventa rocambolesco, come quei libri di avventure che Kafka amava tanto. Sebbene ciò che accade sia piuttosto prosaico, ci rendiamo conto che quella in cui Karl sprofonda come un esploratore destinato a perdersi (il disperso, Der Verschollene) è una giungla fatta di dettagli: a pensarci bene, siamo tornati ai punti infiniti di Zenone. L’America, da questo punto di vista, è lo scenario perfetto. Non tanto quella reale, quanto quella immaginata da Kafka, che non l’aveva mai visitata; caotica e multicolore, febbrile e incapace di fermarsi, spietata, sotto certi aspetti, e kafkiana ante litteram. A rendere lieve la narrazione è l’ingenua positività con cui Karl affronta questa giungla. Non possiamo non fare il tifo per lui, il suo ottimismo è contagioso. Viene vessato e degradato, ma accoglie tutto senza perdere l’entusiasmo. «Passa di asservimento in asservimento» scrive Roberto Calasso «di umiliazione in umiliazione, si perde e si disperde sempre più nel mondo, ma portando con sé […] una capacità illesa di percepire ciò che gli accade con quella nettezza da decalcomania che è già un preannuncio di felicità». L’ottimismo di Karl – la sua «ingenuità epica», come dice Calasso – è indistruttibile, e indistruttibile non è una parola di poco conto nel vocabolario kafkiano. I personaggi di Kafka sono irrimediabilmente soli. L’unica cosa che può unire gli uomini tra loro è il profondo senso di indistruttibilità che li accomuna, di cui il dio delle religioni tradizionali è una riuscita metafora. Non illudetevi che questo possa rendere Kafka più speranzoso.

Harold Bloom è molto chiaro: «non è affatto speranzoso; come disse una volta a Max Brod, vi è molta speranza per Dio, ma non per noi». Eppure quel qualcosa di intoccabile che resiste intonso alle mareggiate dell’animo deve essere sembrato esaltante anche a Kafka: «un giorno un colpo mi raggiungerà, un colpo veramente distruttivo, e allora tutto, tutte queste confusioni, questa nostalgia, questa ignoranza, questo tutto… questo credere di sapere e questo mai sapere finiranno. Eppure io desidero vivere, non mi importa come». È un passaggio dei diari, ma con un pizzico di bonomia in più potrebbero diventare parole di Karl Rossmann. Il desiderio di vivere, la volontà di andare avanti, o di illudersi di farlo, nell’incubo concreto di un infinito tempo presente: questo è l’indistruttibile.

È singolare che il moderno maestro dei paradossi fosse convinto di vivere nella versione tangibile del paradosso più antico, quello di Zenone. America declina quel paradosso in innumerevoli versioni. Il traffico newyorchese è un’eloquente metafora del tempo, «il frammento di un grande cerchio che non sarebbe stato possibile arrestare senza conoscere tutte le forze che lo tenevano in movimento». E conoscerle è impossibile, anche se Karl ci prova. Inciampando negli eventi, Rossmann finisce prigioniero in casa di Brunelda, obesa ex cantante che sembra la personificazione dell’inedia. L’appartamento è quello di un’accumulatrice seriale: oggetti, abiti, stoffe, cibo e polvere ovunque. Impossibile raccapezzarsi. Quando Brunelda, flemmatica e imperiosa, ordina a Karl di cercarle il profumo, l’impresa appare proibitiva: «nei suoi cassetti trovò soltanto vecchi romanzi inglesi, riviste e spartiti, ed erano tutti così stracolmi di roba, che una volta aperti non si riusciva più a chiuderli». La vischiosità delle cose diventa un impaccio cronologico.

La lotta disperata di Rossmann con la realtà e con il tempo (che forse sono la stessa cosa) sembra avere una felice soluzione in quello che Kafka avrebbe concepito come l’ultimo capitolo del romanzo, «il teatro di Oklahoma» (il che farebbe di America un racconto compiuto ma incompleto, perché mancante della parte centrale). «Per alcuni», scrive Calasso «è l’unica apparizione della felicità in Kafka». A rischio di sembrare arrogante, non sono d’accordo con questi esegeti. Le pagine finali di America suscitano una rara inquietudine. Il teatro naturale di Oklahoma è un baraccone circense dall’estensione sconfinata, in cui tutti sono benvenuti, ma solo se rispettano scadenze perentorie e irragionevoli, superando prove dall’aspetto ordalico: «“Non potrebbe entrare lei nell’ippodromo e chiedere dove si viene assunti?”. “Sì”, disse Karl, “ma dovrei attraversare il podio passando fra gli angeli”».

Nel teatro di Oklahoma sono tutti felici di una felicità un po’ ottusa, trascinati come bestie verso un luogo imprecisato, assunti per svolgere un lavoro poco chiaro in un’impresa dalle finalità oscure. Il teatro recluta per reclutare, come certe sette i cui membri hanno l’unico scopo di farne parte. L’allegria dei neoassunti è artificiale e pericolante. Chissà che Kafka, nello sforzo di concludere il suo romanzo lieto, non si sia reso conto di saper scrivere solo romanzi kafkiani: il suo stile è talmente netto che neppure lui sarebbe mai stato in grado di tradirlo. Volevate un finale allegro? Eccovi un epilogo sospeso sul baratro, è tutto ciò che possiamo offrirvi.

Dev’essere stata una sconfitta, per Franz, e allo stesso tempo un’illuminazione. La sfibrante battaglia tra lo scrittore e la realtà che gli sfugge: scrivere è sempre un atto disperato. Palesemente inferiore al proprio compito, lo scrittore lavora l’avversario ai fianchi, sfrutta le finte, le allusioni e i paradossi, invece di mirare al bersaglio grosso. Le parole sono un’arma spuntata. Quando Rossmann, pianista mediocre, accetta di suonare un pezzo per la bella Klara il suo calvario somiglia a quella dell’autore: «si sentiva nascere dentro un tormento che si prolungava oltre la fine della canzone, cercava un’altra fine e non riusciva a trovarla. “Non so proprio suonare”, disse Karl quando ebbe terminato, e guardò Klara con le lacrime agli occhi».

Cercare una fine e non trovarla, non trovarla affatto. In una delle sue celebri missive Kafka si chiede: «Come sarà mai nata l’idea che gli uomini possono mettersi in contatto tra loro attraverso le lettere? A una creatura umana distante si può pensare e si può afferrare una creatura umana vicina, tutto il resto sorpassa le forze umane. Scrivere lettere significa denudarsi davanti ai fantasmi che ciò attendono avidamente. Baci scritti non arrivano a destinazione, ma vengono bevuti dai fantasmi durante il tragitto». Il concetto è lo stesso. Volete sapere come va a finire America? Chiedete ai fantasmi.

Comments