Libri

Proust e il cinema

La sfida di rendere visibile l’invisibile della Recherche

di Claudia Cautillo / 21 luglio

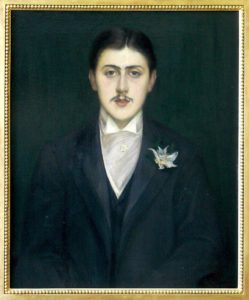

Non può non stupire che di Alla ricerca del tempo perduto, l’opera più importante di Marcel Proust (1871-1922) e uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale di tutti i tempi, le trasposizioni cinematografiche o televisive si contino appena sulle dita di una mano. Eppure la fama di quest’imponente romanzo, articolato in sette volumi pubblicati tra il 1913 e il 1927, non soltanto è indiscussa e planetaria ma in costante quanto inarrestabile crescita. Proust ci ha dato «la formula magica per rendere sensibile attraverso le parole ciò che dentro di noi si agitava informe e nostalgico di luce», scrive Giacomo Debenedetti in un saggio del 1946 rimasto inedito fino a quando, nel 1982, Mondadori lo pubblicherà in Rileggere Proust e altri saggi proustiani. Alla qualità della sua scrittura dobbiamo infatti, prosegue il grande critico letterario piemontese, «l’incognita psicologica e sensibile, quella della nostra personale equazione con la vita, che tutti abbiamo sulla punta della lingua ma si dilegua non appena tentiamo pronunziarla». Non a caso, vero protagonista di quell’unica e multiforme narrazione che costituisce la Recherche è difatti il Tempo, tessuto invisibile, fuggevole e inafferrabile che sottende al nostro universo interiore, animandolo. Ma è proprio questa peculiarità che, se da un lato fa di Proust uno dei maggiori scrittori del Novecento, dall’altra contribuisce a rendere particolarmente complicate le trasposizioni cinematografiche della sua opera.

Eppure, la parola «cinematografo» deriva dal greco κίνημα «movimento» e γράϕω «scrivere, disegnare», dunque il suo significato è proprio quello di «definire, descrivere ciò che è in movimento» almeno in teoria prestandosi, meglio della stessa letteratura, a rappresentare il senso del tempo e del suo incessante divenire. Il disegno di una resa filmica della Recherche viene tentato da Ennio Flaiano a partire dal 1964, quando a New York — dove si trova per la nomination all’Oscar della sceneggiatura di Otto e mezzo, scritta con Fellini, Pinelli e Rondi — lo raggiunge la proposta di un film di René Clement per Un amore di Swann, che avrebbe visto Marcello Mastroianni nella parte di quest’ultimo e Jeanne Moreau in quella di Odette. Flaiano, pur accettando con entusiasmo, non nasconde la difficoltà nel selezionare il materiale adatto, come commenterà in una conversazione con Luchino Visconti: «ma Proust è spaventoso (…). Quando lui dice: “Poiché l’amore è una scelta, non può essere che una cattiva scelta”, non è possibile sfuggire da questo assioma, non puoi fare che cattive scelte ed anche quelle che tu ritenevi buone, sono cattive, quindi ha ragione lui». L’anno successivo, difatti, scrivendo Progetto Proust (Bompiani, 1989) Flaiano ribalta l’impostazione originaria proponendo come testo centrale dell’adattamento Sodoma e Gomorra, con gli amori paralleli del barone di Charlus per Morel e del Narratore per Albertine. Ma nonostante la sostituzione venga accolta con favore, di fronte alle difficoltà la produzione e il regista si arrendono e tra ritardi, interruzioni e problemi pratici, la pellicola non verrà mai realizzata.

Quattro anni più tardi il Progetto viene ripreso dallo stesso Visconti, che ne aveva apprezzato le linee principali compattate intorno alle figure di Charlus e Albertine, nella significativa alternanza di due differenti usi del tempo: l’uno che corrisponde al ritratto lineare e cronologico del Barone, dunque obbediente a leggi fisiche e temporali, l’altro a quello circolare e psicologico della ragazza, vale a dire imposto dalla memoria del Narratore. Ciononostante, la concezione del cinema del regista milanese diverge troppo da quella di Flaiano perché la collaborazione possa continuare, e ancora una volta il film non si farà. Infatti l’estremo realismo e precisione della ricostruzione ambientale, cifra peculiare alla sua cinematografia, rischia di renderlo quel tipo di pellicola storica che mal si sposa al tentativo di creare personaggi che sembrino vivere fuori dal tempo, come era invece principale intenzione dell’autore del Progetto. Pertanto Visconti ne passerà l’adattamento a Suso Cecchi D’Amico la quale, pur realizzando un ottimo script, a sua volta lo vedrà accantonare. Dell’intero piano di lavoro non restano che il volume fotografico di Claude Schwartz sulle località francesi dove si sarebbe dovuto girare, alcuni bozzetti del grande costumista Piero Tosi e poco altro, a testimonianza dell’oggettiva difficoltà di raccontare in forma filmica quel cosmo mobile, cangiante ed extratemporale che costituisce l’essenza della Recherche.

Il problema di ricomporre l’enorme quantità di elementi del puzzle proustiano, trasponendolo dalla carta all’immagine in movimento, è difatti proprio quello dell’essere costretti a operare la “cattiva scelta” di cui avverte Flaiano, con il rischio di restituirne solo un affresco convenzionale, una sorta di carrellata della Belle Époque circoscrivente la portata a spettacolo mondano, dramma personale o storia di amori infelici — quello di Swann per Odette, di Charlus per Morel, del Narratore per Albertine — tralasciando così le fondamentali tematiche relative al tempo perduto e ritrovato, all’enigma della felicità o alle riflessioni sul significato di arte e letteratura. Del resto, se sullo schermo non è possibile che tradurre una piccola parte del capolavoro di Proust — basti pensare all’esigua durata di un film — si può far sì che ciò che viene rappresentato sia almeno fedele all’andamento diegetico del romanzo e al metodo della ricerca, come per Joseph Losey riuscì Harold Pinter nel 1973 con Proust. Una sceneggiatura (Einaudi, 1978). Ma anche in questo caso Losey non ce la farà a realizzarne la regia, abbandonando il proposito perché, per quanto entusiasta all’idea di Pinter di incorporare in un insieme unico i temi principali della Recherche, il tentativo si andrà in seguito rivelando come un’impresa titanica e irrealizzabile.

Il 1984 vede l’uscita nelle sale di Un amore di Swann di Volker Schlöndorff, ma perfino la firma al copione di autori come Peter Brook e Jean-Claude Carrière non varrà a riscattarne l’esito mediocre. Sebbene infatti vi si riscontri una certa volontà di eleggere a protagonista non i personaggi e nemmeno il Narratore, bensì il tempo, la struttura segue un andamento troppo lineare che nulla restituisce alla profondità concettuale del romanzo. Schlöndorff, preso dalla ricostruzione di atmosfere d’epoca e costumi, così come per interpretare Odette sceglie Ornella Muti in base alla somiglianza fisica con la figura letteraria, allo stesso modo si accontenta di dirigere un macchiettistico Alain Delon nel difficilissimo ruolo di Charlus. Seguono Il tempo ritrovato del cileno Raúl Ruiz (1999), che se per un verso è un sentito omaggio al genio dello scrittore francese, dall’altro non è in grado di esprimere né l’estrema sottigliezza di quella cattedrale del pensiero che è la Recherche, né del mondo aristocratico della Parigi di fine secolo. Nel 2000 Chantal Akerman presenta La captive, liberamente tratto da La prigioniera e ambientato in epoca moderna, specie di detective story non priva di un suo ipnotico fascino ma, nuovamente, che poco indaga e sa manifestare della complessità dell’originale, finendo per essere solo la vicenda di un uomo morbosamente geloso. Dello stesso anno è How Proust can change your life di Peter Bevan, film documentario per la televisione che ne ricostruisce la biografia attraverso i contributi di vari scrittori, tra i quali il premio Nobel per la letteratura Doris Lessing.

Nel 2003 esce Le intermittenze del cuore di Fabio Carpi — già Nastro d’Argento per la sceneggiatura del potente Diario di una schizofrenica di Nelo Risi (1968) — storia di un regista che, intento alla realizzazione di un film su Proust, per mezzo delle sue pagine viaggia nel passato dei propri ricordi personali, abbracciando e rievocando tanto la sua vita quanto, indirettamente, quella dell’intera generazione cui appartiene. Ispirandosi, con questo doppio e trasversale sguardo, al nucleo fondante della scoperta della memoria involontaria, Carpi evita a priori tutti quegli scogli che arenarono Flaiano, Clement, Visconti, Cecchi d’Amico, Pinter e Losey, arrivando a creare un interessante e malinconico esempio di cinema nel cinema. Il 2011 vede l’accurato lungometraggio per la televisione À la recherche du temps perdu di Nina Companeez, il cui limite è però quello, attraverso il ricorso con eccessiva insistenza allo stratagemma della voce di sottofondo a “spiegazione” delle sequenze, di non sfruttare adeguatamente le potenzialità espressive del mezzo filmico, per un risultato finale che, per quanto affascinante, è poco più di un audio-libro con immagini.

Compito davvero arduo quello di un’adeguata trasposizione della dimensione proustiana, probabilmente più adatta al documentario — di cui valido esempio è il sottile, coltissimo Alla ricerca di Marcel Proust che Attilio Bertolucci realizzò nel 1966 per la Rai — piuttosto che al linguaggio propriamente cinematografico. Nondimeno, la serialità di una fiction televisiva potrebbe essere lo strumento in grado di trasferire il ritmo fluente del suo ininterrotto racconto, a partire però dalla prospettiva di restituirne l’irrinunciabile substrato concettuale. Il vero pericolo, infatti, è quello di cedere alle mode culturali — o pseudo tali — del momento che, attirando lo spettatore con un prodotto dal facile richiamo, ne riducano l’essenza a telenovela di perversioni sessuali, sfilata in costume fin de siècle o, peggio ancora, ne forzino i temi dell’omosessualità e del lesbismo nell’ambito di un opportunistico politically correct. Cinema e televisione devono impegnarsi a tradurre l’incognita sfuggente di cui ci parla Debenedetti, quel misterioso quid che giace al fondo di noi stessi, inespresso, che Proust ha saputo portare alla luce nelle sue pagine. Sfida difficile, ma possibile, di rendere visibile quell’invisibile protagonista delle nostre vite che è il Tempo.

www.flaneri.com

www.flaneri.com