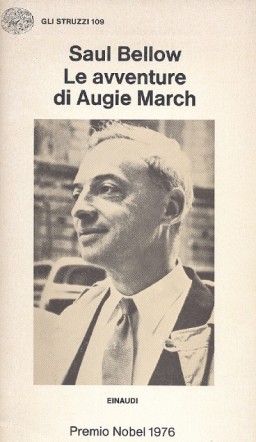

“Le avventure di Augie March” di Saul Bellow

di Giuseppe Aloe / 25 gennaio 2014

Lo stile: respirazione

Parigi 1948. La città finalmente sente allargarsi i polmoni dopo una lunga crisi diangina pectoris, si riprende dal passo dell’oca, Céline ancora vaga fra un castello e l’altro, e Saul Bellow, fortificato dalle buone critiche sui suoi lavori precedenti, si mette a scrivere, Le avventure di Augie March.

Augie riflette l’aria libera della città; in ogni passo del romanzo si può leggere, in controluce, si può percepire, un respiro pieno e profondo dopo un’asfissia. Dall’inizio alla fine il racconto esprime ampiezza, spaziosità – anche quando descrive Chicago, le sue strade, i sobborghi, le violenze, le improntitudini della città – allargamento di orizzonti, visualità grandangolare. È come se il lettore venisse trasportato in un luogo dove non dovesse vedere niente, sentire, guardare, toccare, niente se non una vastità smisurata.

Bellow si trova a Parigi dopo il conseguimento di una borsa di studio del Guggenheim Institute, al quale ha presentato un progetto di romanzo del tutto dissimile da Augie. Ma il lavoro gli risulta difficile, non procede secondo le sue aspettative. A Parigi, città da lui non amata, cerca anche il tono, la cifra stilistica sua propria. Camminando un giorno per le strade della città, almeno così racconta egli stesso, si ferma a guardare un rivolo d’acqua che scende senza turbamenti, limpido e generoso. Un’epifania. Vuole scrivere come l’acqua. Senza interruzioni, con flusso corposo e compatto, senza sbavature o imperfezioni. Da quel momento lascia il vecchio progetto e inizia Augie March, che lo terrà occupato per altri quattro anni.

E l’opera è veramente un fluire ininterrotto e continuo. Sotto il segno dell’aria e dell’ampiezza.

Direi, anzi, che è proprio questo l’asse portante, il sintomo caratteristico della prosa di Bellow: l’estensione, la vastità della prosa, che alcune volte discende nella verbosità per poi risalire in un equilibrio che ha qualcosa di essenziale e inesprimibile. Nel suo magistrale saggio su Gerard de Nerval, Proust sentenzia:«…Ma tutto sommato, solo l’inesprimibile, solo quel che si credeva di non poter far entrare in un libro, resta in questo. Qualcosa d’indefinito e di ossessionante come il ricordo. Un’atmosfera… Questo inesprimibile, quando non l’abbiamo sentito, c’illudiamo che la nostra opera possa esprimerlo quanto quella di chi lo abbia sentito, perché in definitiva le parole sono le medesime. Ma esso non sta nelle parole, non è espresso: sta tutto tra una parola e un’altra, come la nebbia d’un mattino di Chantilly». Eccolo. È qui l’Augie March di Saul Bellow. Un’atmosfera di estremo stupore e di apertura, come quando si spalancano le porte finestre e si esce sul terrazzo a respirare l’aria dissennata della mattina.

Linee che si intrecciano

Le avventure di Augie March sono, in buona sostanza il recupero e la commistione di tutti i temi guida della narrativa americana. Quasi una sinossi delle linee, dei nuclei tematici. Ci trovi lo spazio di Melville, ma anche il suo sguardo epico, l’epopea di Cooper, il senso di una critica religiosità e della doppiezza proprio del più europeo degli scrittori americani dell’800, Hawthorne, ma anche l’azione del singolo, di chi grazie a essa e al racconto diventa quello che è: Jack London. Ci trovi l’adolescenza, con le sue atrocità e spensieratezze di Twain. L’oscurità di Poe, non il terrore, l’oscurità intensa come una coazione a distruggere, e a distruggersi. Ecco. Bellow, racchiude tutti questi motivi e ne svolge i capi, riannodandoli e formando, di conseguenza, una nuova trama, un nuovo soggetto, dal quale discende, volente o nolente, un’impostazione, un topos, che ha caratterizzato la narrativa statunitense, e anche quella occidentale fino ai giorni nostri. All’appello manca solo Fitzgerald. Lo scrittore che più di altri nel suo secolo, ha rinnovato le tradizionali tematiche letterarie americane, inserendo, il topos dell’incesto, del denaro, inteso come veicolo e prodromo di malattia mortale.

Non vi è niente di solido in Augie March. La dislocazione e l’instabilità sono le figure dominanti del romanzo, la composizione è un mosaico interconnesso di azione, ritrazione, riflessione, sentenze, appostamenti. Un quadro che sobbalza, come un’automobile su una strada accidentata, a ogni capoverso e che per metafora, fa pensare a un’instabilità insanabile. I linguaggi si presentano a strati, si intrecciano, facendo intrecciare anche i motivi, e lasciando sempre una vaghezza sostanziale, non della narrazione, né dei personaggi, bensì dello sfondo. È come se tutto si svolgesse all’interno di uno spazio – vastissimo – ma sfocato, in case composte da ombre. Sta qui la modernità di Bellow, il superamento e il rinnovamento della tradizione. In questa collocazione non chiara, nei personaggi in fieri, nelle ombre che vagolano per le stanze. Ma anche nell’intuizione di un profondo cambiamento che si è insinuato nelle città dell’occidente. In Bellow nessuna folla è massa. Egli comprende il mutamento genetico della massa, che, dopo la guerra – evento di massa par excellence, una massa al macello, una massa di morti, dalla quale solo gli individui si salvano, staccandosi da essa, e ritornando a casa sparpagliati, senza più la forza, la compattezza del reggimento – tende a disgregarsi in singoli individui.

Bellow individua un cambiamento epocale della massa in agglomerato di individui in attesa di un disvelamento. C’è un passo esplicativo di quando vado scrivendo. Egli incontra un signore che involontariamente con una battuta gli disvela, anche se solo per poco, il proprio mondo interiore. Eccolo. Per puro caso Augie si trova davanti alle proprie intenzioni anonime, che lo costringono a vivere come vive, ad agire come agisce, a pensare come pensa, grazie a un involontario disvelamento. È la stessa attesa che si può vedere in qualsiasi città occidentale, quando s’incrocia lo sguardo con un passante. Angosciato, in difesa da qualsiasi fallimento (anche una caduta in mezzo alla strada viene interpretata come una decozione), personale o sociale, in uno sforzo estremo di durevolezza e stabilità. Il soggetto è diventato piccolo, niente più giganti. È un individuo schiacciato, che non trova scampo se non nell’ironia.

È così che Bellow si ritaglia una posizione del tutto isolata in quegli anni. Egli guarda all’individuo e non alla collettività, e all’individuo agito dalla natura e non dalla storia. Nello straordinario saggio Studi sull’autorità e la famiglia, Max Horkheimer, fissa i puntelli della sua interpretazione sociale. L’uomo, l’individuo è composto di storia, non di natura. Niente, secondo Horkheimer, è immodificabile per ordine naturale, è la storia che l’ha lavorato in noi, conferendoci la visione del mondo che giorno dopo giorno sperimentiamo. Nel suo Augie March, Bellow sostiene l’esatto contrario. La natura lavora in noi incessantemente e segretamente. È evidente che la sua è una visione neoromantica, che si contrappone a quella materialista, ma egli la rinnova, riesce nell’intento di farle fare un passo ulteriore. Come? Mischiando le carte. Creando un corpo con tante gambe, un vero e proprio stilema, che dal neo romanticismo deriva: il postmoderno.

(Saul Bellow, Le avventure di Augie March, prima ed. it. Einaudi, 1962, trad. di Vincenzo Mantovani)

Comments