Libri

Natura e tema del doppio

Un filo rosso in Calvino, Schnitzler, Nabokov

di Claudia Cautillo / 25 novembre

È sotto l’alba verdastra di una natura livida e in lotta, che nel finale de Il visconte dimezzato di Calvino (1952), le due metà di Medardo si battono in duello: «…i licheni diventavano pietra e le pietre lichene, la foglia secca diventava terra, e la gomma spessa e dura uccideva senza scampo gli alberi. Così l’uomo si avventava contro di sé, con entrambe le mani armate d’una spada». I fendenti dell’una e dell’altra parte, rompendo di nuovo tutte le vene e riaperta la ferita che nella guerra contro i turchi li aveva scissi nel Gramo e nel Buono, è nel prato dove «la bocca del lombrico mangia la propria coda e la vipera si punge coi suoi denti», che rimescolano quel sangue diviso che un tempo era stato uno solo, ricomponendo il cavaliere in un personaggio intero. Il topos del doppio o Doppelgänger – parte nascosta di sé, nemico, Perturbante freudiano, Ombra junghiana – che nelle sue diverse forme e modi ha attraversato la letteratura fin dall’antichità classica, a partire dalle complesse trasformazioni scientifiche, etiche e culturali del Ventesimo secolo si intreccia per la prima volta a un inedito, sorprendente quanto tormentato rapporto con gli elementi naturali.

Se in passato infatti l’ecosistema, nel dipanarsi della vicenda attraverso il conflitto tra il personaggio e il proprio alter ego rappresentava il contraltare della solidità, a monte, di una dimensione materna e protettiva che non sarebbe mai venuta meno, nel corso del Novecento via via vede incrinarsi le fondamenta stesse del suo ruolo. Non più sinonimo di quiete e purezza cui riferirsi idealmente, ne Il visconte la terra si ribella ferocemente contro se stessa alla pari dell’uomo, dismettendo così la rappresentazione della realtà vista in un’ottica di speranza o serena fiducia.

Sessantadue anni prima, a cavallo tra la fine della rivoluzione industriale e l’epoca nuova che seguirà alla Grande Guerra, quando nel 1890 Oscar Wilde pubblica Il ritratto di Dorian Gray, l’angoscia dello sdoppiamento del protagonista è l’eccezione insana della sua decadenza morale, in contrapposizione al concetto di una natura salvifica e innocente alla quale appellarsi. Dorian pugnala il suo ritratto, uccidendo in questo modo anche se stesso, eppure paradossalmente il nodo ontologico della scissione della coscienza può ancora essere risolto. Diversamente, le due parti dimezzate del Gramo e del Buono di Calvino, anche se ricomposte finalmente in un uomo intero, non ricuciono più lo strappo con la vita perché ormai «è chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo».

In sostanza ne Il ritratto, come in altre pietre miliari della produzione letteraria sul tema del doppio tra Ottocento e inizio Novecento – si pensi a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson (1886) o a Il compagno segreto di J. Conrad (1910) – il creato è tutt’ora immagine di un ordine provvidenziale che governa il mondo, e il dualismo da cui sono lacerati i personaggi pur sempre in grado di ritrovare l’unità smarrita. L’anima scissa di Dorian, in guerra contro l’ordine naturale delle cose che sancisce lo sfiorire della sua bellezza, è un’insana anomalia cui si oppongono il rimorso e il rimpianto di un’innocenza perduta tuttavia possibile, non già la rassegnata accettazione dell’ineluttabile condizione umana che l’alba dei nuovi tempi sembra portare con sé. Similmente è per il destino del dottor Jekyll perché, sebbene la natura si vendichi rendendo la sua metamorfosi, da indotta bevendo la pozione di cui è inventore, ad automatica e involontaria, è cionondimeno viva e presente, non ancora quell’eden lontano e ammantato di nostalgia quale diventerà nei decenni successivi nell’immaginario collettivo.

Anche il giovane Legatt di Conrad, proiezione dell’inconscio del capitano che di nascosto all’equipaggio lo issa a bordo, celandolo segretamente nella sua cabina per tutta la durata del viaggio, pur essendo la manifestazione della sua parte oscura non giunge a incrinare l’armonia dell’ancestrale legame con tutto ciò che vive. Mare, sole, vento, gabbiani, nuvole, sono al di qua della frattura inquietante che aleggerà nelle avventure calviniane del visconte Medardo, per quanto il finale aperto de Il compagno segreto, con la domanda se il misterioso naufrago Legatt riuscirà a salvarsi o finirà per morire, in qualche modo sembra sottilmente preludervi.

Nel capolavoro di Virginia Woolf Orlando (1928), l’elemento naturale continua ad accompagnare costantemente e senza traumi la trasformazione del protagonista, individuo nato due volte: la prima bambino maschio, la seconda femmina adulta. Orlando ragazzo compone il poema La quercia, volto a celebrare la bellezza della terra; incantato dal paesaggio avvolto dalla brina e dal ghiaccio, amoreggia con una principessa russa che paragona a «melone, pigna, ulivo, smeraldo e volpe tra la neve»; si ritira in campagna a scrivere; svegliandosi all’ombra di un fico gigante, resta abbagliato dalla nudità del proprio corpo che ha cambiato sesso per, infine, ritrovarsi in giardino a mezzanotte, a seno nudo, dove le perle della sua collana hanno «barbagli, fosforescenze» vivide come la luna.

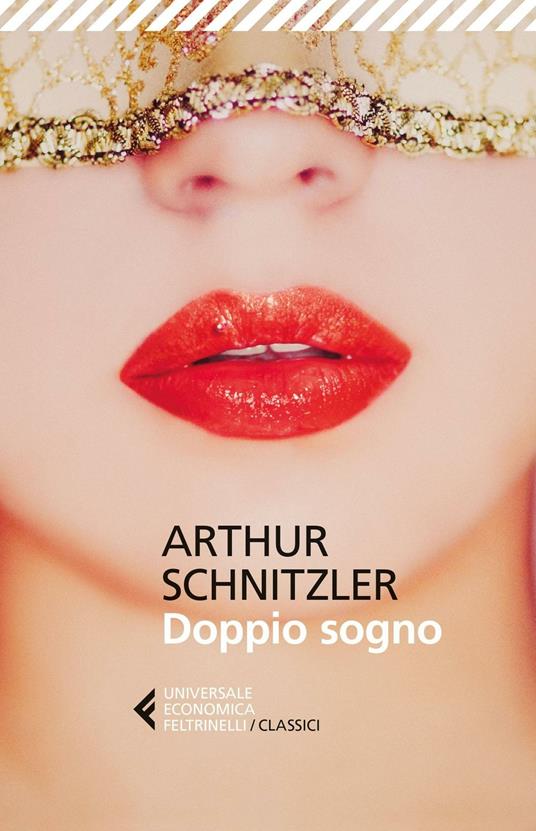

Ma è in Doppio sogno di Arthur Schnitzler (1926) – cui si ispirerà Stanley Kubrick per Eyes Wide Shut, che porterà sugli schermi nel 1999 – che con sorprendente anticipo Gea non appare più entità eterna e immutabile, piuttosto altro da sé estraneo e irreale che, impotente ad aiutare l’uomo, lo lascia da solo ad affrontare il problema dell’identità e della sua perdita, di conseguenza dell’incombente minaccia del proprio duplicato. Per Fridolin, il protagonista, la passeggiata nella bianca notte viennese è una discesa agli inferi, così come perfino il prossimo arrivo della primavera si mostra ingannevole e artificioso, facendogli apparire ogni cosa come distaccata, spettrale. In balìa dei suoi fantasmi interiori, mentre «non provava interesse per nulla e per nessuno», l’alienazione di Fridolin lo inorridisce e al contempo gli dona «una certa calma che sembrava liberarlo da ogni responsabilità, e addirittura svincolarlo da ogni rapporto umano». Ecco dunque che il patto con la natura è infranto; la verità non esiste, tutto è doppio e vive nel sogno.

Nella ricca produzione letteraria sul tema del Doppelgänger, questo chiaroveggente racconto di Schnitzler è tra le opere che maggiormente segnano il venir meno della comunione mistica con la vita dell’universo. Di fatto, autore fino a pochi anni fa sottovalutato ma via via sempre più considerato uno dei grandi narratori della letteratura moderna, con Doppio sogno Schnitzler anticipa sorprendentemente altri grandi classici sul tema del doppio, relativi alla seconda metà del secolo, quali il Visconte calviniano e Lolita (1955) di Vladimir Nabokov.

Ormai irrimediabilmente distante è infatti quel clone di sé, concreto e tangibile, che nel William Wilson (1839) di Poe assume le medesime sembianze, modi e gesti del protagonista, il quale in un impeto di rabbia arriverà a ucciderlo, rispetto al cupio dissolvi dello sdoppiamento onirico di Fridolin che, immerso in un incanto surreale, lo rende incapace di scagliarsi contro un nemico invisibile. E laddove in Poe persiste il richiamo e la possibile salvezza de «la fresca consolazione di viali ombrosi» in cui il personaggio respira «la fragranza della macchia innumerevole», turbato da «una indefinibile letizia», nulla di simile vi resta in Schnitzler, dove l’ambiente è già simile al paesaggio rabbioso e crudele in cui si muove Medardo non meno dell’alienante, visionaria carrellata del panorama che scorre dai finestrini nella lunga fuga di Humbert, che trascina con sé Lolita da un motel a un altro degli States.

Il lutto della Grande Madre, che già ne Il sosia (1846) di Dostoevskij caricava l’uomo di un peso insopportabile, quello di dare ordine lui stesso alla realtà e di conferirle un senso, trascinando la follia di Goljiàdkin per una via sconosciuta dove «a destra e a sinistra nereggiavano foreste; tutto era ignoto e remoto, deserto», sia pure conservandone il miraggio di forza generatrice di tutte le cose, in Lolita rende vano ogni tentativo di riscatto. La dodicenne di Humbert, doppio della precedente ninfetta Annabelle, amata e perduta venticinque anni prima, se ne resuscita le fattezze fisiche ne ha in compenso smarrito la comunicazione con il ritmo della vita. Non più un mondo «di sabbie pulite, di aranceti, di cani amichevoli, di vedute marine», quello della neo-Annabelle è raggelato da un indifferente distacco. Del fatale viaggio con il patrigno, Lolita è insensibile al paesaggio naturale, piuttosto attratta dai bizzarri cartelli indicanti i gabinetti delle autostrade – “Ragazzi-Ragazze”, “John-Jane”, “Jack-Jill” e perfino “Caproni-Caprette” – così come dalle volgari scritte al neon dei distributori di benzina, nuovi totem della modernità.

Non a caso, per l’omonimo film del 1962 Kubrick sceglie un rarefatto bianco/nero in cui una natura ricostruita in studio, presente solo come sfondo, sottolinea la profonda solitudine e lo smarrimento esistenziale dei personaggi. L’intera storia, onirica e ambigua, si dipana attraverso il ricordo di Humbert analogamente all’allucinata realtà di Fridolin in Doppio sogno che, nella sua trasposizione cinematografica, già dal titolo Eyes Wide Shut indica un occhio sia aperto che chiuso, quello cioè di chi guarda a un cosmo che ha smesso di comprendere e non riesce più ad abitare.

Al pari della madre terra, l’altro da sé ha dunque cessato di essere entità fisicamente individuata per farsi fantasma onnipresente, astratto e inafferrabile. Il Fridolin di Schnitzler, alias il Bill di Kubrick che si aggira in un ambiente cittadino invernale e solitario, notturno, senza cielo né alberi, insieme al contatto con le cose ha smarrito la propria identità. Come Medardo, come Humbert e Lolita, si perde in una ridda di avventure: forse reali, forse fantastiche e sognate, alla ricerca di una verità che non esiste se non nel tentativo di cercarla.

www.flaneri.com

www.flaneri.com