Libri

L’eredità di Musil, confronto tra letteratura e cinema

Da “L’uomo senza qualità” di Robert Musil a “C’era una volta a Hollywood…” di Quentin Tarantino

di Claudia Cautillo / 22 aprile

«In questa città può cambiare tutto all’improvviso», dice Rick Dalton, il personaggio dell’attore di medio calibro della nona pellicola di Quentin Tarantino C’era una volta a… Hollywood (2019). Questo film contemplativo e intimo, lisergico e spiazzante, che già dal titolo si offre come moderna favola che racconta una storia impossibile, riflette appieno lo spaesamento dell’uomo contemporaneo di fronte alla sfuggevole, liquida indeterminatezza della realtà. Chissà se il regista americano abbia mai letto Robert Musil o Schopenhauer, tuttavia sembra affermare con quest’ultimo che alla fine il mondo non è che volontà e rappresentazione, e sempre finisce per somigliare a chi lo pensa. Difatti il suo percorso cinematografico, soprattutto da Bastardi senza gloria (2009) in poi, nel crollo del nesso tra vita e ideologie evolve verso quel potere salvifico, trasformativo e catartico dell’arte, che presenta echi del pensiero tanto del filosofo tedesco dell’Ottocento quanto del grande scrittore austriaco della prima metà del XX secolo. In sostanza il nostro io, col proprio personale punto di vista sulle cose, può averla vinta e cambiarle, perché noi siamo più grandi di ciò che succede o è successo.

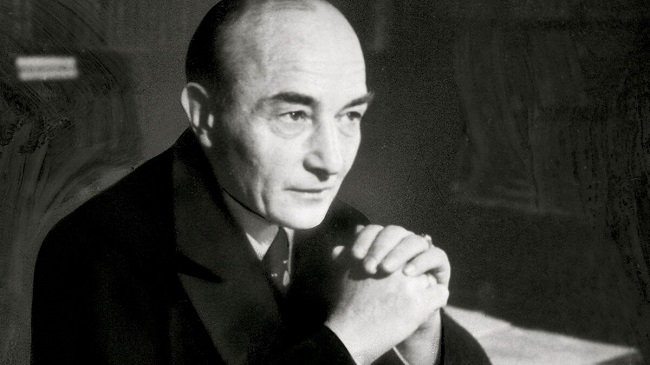

«Un uomo che vuole la verità, diventa scienziato; un uomo che vuol lasciare libero gioco alla sua soggettività diventa magari scrittore; ma che cosa deve fare un uomo che vuole qualcosa di intermedio tra i due?», si chiede Ulrich, il protagonista del capolavoro incompiuto di Musil L’uomo senza qualità, ai cui primi due volumi pubblicati a Berlino tra il 1930 e il 1933 seguirà il terzo e ultimo, postumo, nel 1943. Tale domanda, che nella sua contraddittorietà pone le basi di quell’«utopia del saggismo» propria della sua opera letteraria, vincolando tra loro tesi e antitesi partecipa della composita evoluzione dello spirito moderno. Se difatti Ulrich è l’uomo senza qualità fatto di qualità senza l’uomo, personaggio immobile o in moto apparente in un mondo impenetrabile in perenne trasformazione, le figure che animano C’era una volta a… Hollywood sono naufraghi della sottocultura hollywoodiana, stuntman, stelline dello spettacolo, attori di serie b dei film western e delle produzioni televisive poliziesche degli anni Sessanta che, lottando per affermare la propria individualità senza riuscirci, crollano sotto il peso dell’incapacità di comprendere i meccanismi del mondo che ruota intorno a loro.

La realtà impossibile di Ulrich, con il comitato dell’Azione Parallela per i festeggiamenti del settantesimo anniversario del regno dell’imperatore Francesco Giuseppe che, alla ricerca di un’idea centrale da celebrare quale fondamento della civiltà austriaca, tuttavia non la trova, è di fatto un azione che non esiste, priva di un centro e di una conclusione, così come avvitati su se stessi e senza sbocco appaiono gli sforzi dei personaggi di C’era una volta: da Rick Dalton, la cui carriera di attore non decolla, a Cliff Booth, la sua controfigura che, di fronte all’amara ammissione di Rick circa il proprio fallimento professionale, gli replica con rassegnazione: «di che ti lamenti, io non so neanche che cos’è, una carriera».

Già laureato in ingegneria e in filosofia, Musil si dedicò inoltre agli studi di psicologia, matematica e fisica, in quanto convinto che il romanzo saggistico, ovvero il tentativo di trasporre la scienza nella vita, sia l’unico atteggiamento adeguato per indagare la complessità di una realtà sempre più sfuggente e incomprensibile. Con grande anticipo rispetto ai propri tempi, teorizza infatti l’inarrestabile espandersi e proliferare della tecnica quale radice di quella frattura tra sé e altro da sé che caratterizza la nostra epoca: «ogni cosa ha mille lati, ogni lato ha cento rapporti, e a ciascuno di essi sono legati sentimenti diversi. Il cervello umano ha poi fortunatamente diviso le cose, ma le cose hanno diviso il cuore umano». A sanare il conflitto di questo presente non configurabile è dunque necessario un connubio tra scienza e arte, perché «il dominio pratico del mondo ha fatto progressi da capogiro […] mentre il concetto di cultura che dovrebbe dominare il reale è rimasto antiquato». Per Musil si rende cioè indispensabile risolvere la scissione tra ideologie e vita attraverso quella che chiama «letteratura come utopia», vale a dire il luogo in cui i nuovi modelli della scienza sono in grado di rivelarci i loro multiformi significati nascosti, restituendo un senso al nostro vissuto e riscattandolo.

Ma allo straordinario progresso tecnico-scientifico della rivoluzione industriale, che dalla seconda metà dell’Ottocento ha ridotto l’uomo a una minuscola rotella di un ingranaggio alienante e massificato, dal 1914 si affianca la catastrofe della Prima guerra mondiale, con la conseguente fine dell’Impero austro-ungarico e la nascita di una nuova società dinamica e in divenire. Se già nei due saggi L’Europa inerme: ovvero viaggio di palo in frasca (1922) e nell’incompiuto L’uomo tedesco come sintomo (1923) Musil affronta il tema del tentativo di comprensione di un oggi la cui poliedricità sfugge a ogni manovra di contenimento, in L’uomo senza qualità oggetto prediletto dell’analisi diventa interamente la coscienza lacerata dell’essere umano nel proprio tempo, ossia nella storia, il cui cammino «non è quello di una palla da biliardo che, una volta data la stoccata, corre lungo una traiettoria determinabile, bensì somiglia al cammino delle nuvole».

Nella confusa contemporaneità della società globalizzata del dopo undici settembre, a opera della scienza e tecnica moderne saltate ormai irrimediabilmente le millenarie categorie di spazio, tempo, bene e male, Tarantino sembra riprendere il concetto musiliano di «letteratura come utopia», trasponendolo nell’ottica di un suo personale «cinema come utopia» capace, nel porsi in qualche modo al di fuori delle vicende reali, di risanare i conflitti umani. Punto focale de L’uomo senza qualità era difatti stato, nell’equilibrio tra autobiografico e oggettivo, saggio e romanzo, temporale e atemporale, il situarsi contemporaneamente al di qua e al di là del corso degli eventi storici, in un orizzonte dell’irrealtà che finisce per soverchiare quello concreto fino al punto di dissolverne i contorni.

«Abolizione della realtà» che, però, non comporta il ripiegamento ombelicale e vittimistico di una concezione negativa delle cose, piuttosto l’accettazione in senso nietzschiano del male, quale non eliminabile caso estremo e fuorviato del bene. Al caos dell’inconoscibilità della storia, «manicomio di Babilonia», l’Ulrich di Musil oppone la necessità della ricerca costante e mai conclusa del districare l’inestricabile: lo scrittore non si arrende allo smembramento che vede intorno a sé, ma lo prende a oggetto. Infatti, di fronte al corso degli eventi esterni che vede l’inesorabile avanzata del nazional-socialismo, Musil immagina l’avvento di una utopica «società estatica» in cui si attui un’esperienza mistica e redentrice che, distruggendo le vicende storiche e relegando Ulrich e gli altri personaggi del romanzo ai loro colloqui nel giardino, ne rappresenti al contempo un’evoluzione e una liberazione. Nulla esiste davvero – sembra cioè dirci – e tutto ciò che è reale è solo un frammento riposizionabile di un discorso interiore.

In modo non dissimile Tarantino, già in Bastardi senza gloria, deflagra la storia riscrivendola, ovvero immaginando di sterminare in un unico rogo Hitler insieme alle più alte gerarchie delle SS, così come in Django Unchained (2012), ambientato nel 1858, gli schiavi afroamericani prendono il sopravvento sulla realtà e la cambiano, vendicandosi dei propri schiavisti e riconquistando la libertà perduta. C’era una volta spinge ancora oltre il tentativo utopistico di forzare fatti e azioni accadute, arrivando per mezzo di anonime e perdenti figure della quotidianità a riscattarne il male, offrendo così ai vinti l’opportunità di pareggiare i conti con gli apparenti vincitori. Ecco dunque che l’orrendo fatto di cronaca nera che nel 1969 ha macchiato la coscienza di Hollywood, l’eccidio di Cielo Drive a opera della setta di Charlie Manson, cioè l’omicidio, nella villa del regista Roman Polansky, di sua moglie l’attrice Sharon Tate, incinta di otto mesi, di tre suoi ospiti e un vicino di casa, si offre sullo schermo come potente riscrittura e catarsi del passato.

Saranno infatti proprio Rick Dalton e Cliff Both, personaggi in declino nel contesto in cui si muovono e marginali rispetto agli eventi storici, quelli che saranno inaspettatamente in potere di cambiarne il corso. Di fronte alla gratuità e incomprensibilità del gesto folle dei seguaci di Manson, parabola e specchio di una realtà schizofrenica che non siamo più in condizione di decifrare e interpretare, Tarantino oppone il riscatto dell’impossibile, e nel finale del film la speciale macchina del tempo del cinema farà sì che Sharon Tate e le altre vittime si salveranno, mentre al contrario a morire saranno i loro carnefici. A novant’anni di distanza dalla pubblicazione del capolavoro di Musil, le coordinate che vi ha tracciato si rivelano dunque più che mai attuali e l’imprevedibilità dei fatti – da quelli mondiali a quelli personali di ciascuno di noi – lontanissimi dalla deterministica traiettoria di una palla da biliardo, somigliando sempre più all’inafferrabile e cangiante percorso delle nuvole. Da ciò che ci appare senza senso ci possiamo differenziare, e l’arte – letteratura, cinema – può a suo modo salvare il mondo, perché tutto è ancora possibile.

www.flaneri.com

www.flaneri.com