“Tutte le feste di domani”: a tu per tu con Veronica Raimo

di Dario De Cristofaro / 1 luglio 2013

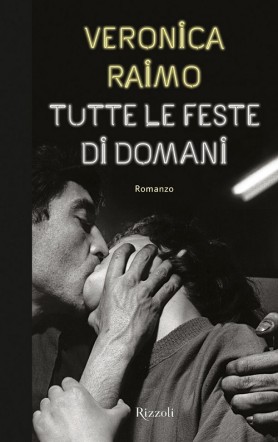

Dopo il buon esordio nel 2007 con Il dolore secondo Matteo (minimum fax), Veronica Raimo torna in libreria con Tutte le feste di domani (Rizzoli, 2013). Protagonista della narrazione è Alberta, giovane universitaria ribelle prima, moglie del docente universitario Flavio Falsini poi, infine amante dello scrittore in erba Carsten. Fulcro di un triangolo amoroso tipicamente borghese, Alberta è una figura dalle molte facce, piena di contraddizioni, una creatura bordeline: ribelle e conformista, subdola e fedele, carnefice e vittima.

Attorno a lei ruotano tutti gli altri personaggi, a cominciare da Flavio, il marito di Alberta, mite fino all’eccesso, a tratti puro, vittima dell’idealizzazione che egli stesso ha creato di una moglie che ama senza condizioni; o Carsten, giovane americano alle prese con il romanzo d’esordio, perso dietro al suo narcisismo e a un passato che chiarirà solo con la scrittura, sarà lui la nemesi di tutti gli amanti di Alberta.

Tutte le feste di domani pecca forse di originalità in quanto a trama, ma colpisce per la fluidità della scrittura raggiunta dall’autrice nel corso di questi sei anni trascorsi dal suo esordio.

Abbiamo rivolto a Veronica qualche domanda per conoscere più a fondo questo suo secondo romanzo.

Vorrei partire dall’inizio, con un’annotazione sull’incipit di Tutte le feste di domani che, a mio parere, funziona molto bene, poiché lascia intendere, in poche righe, senza descriverla esplicitamente, quella che sarà l’atmosfera dell’intero romanzo, con i conflitti di una famiglia alto-borghese e l’artificiosità tipica di un certo modello culturale italiano… Che cosa puoi dirci a riguardo? Quando e come nasce?

L’inizio in realtà nasce in un momento in cui la storia che avevo in mente era molto diversa da quella che ho poi scritto, anche se l’ambientazione è rimasta la stessa. Per parecchio tempo non ho avuto altro che quell’inizio. Un interno borghese e dei rapporti definiti attraverso l’interazione con lo spazio e con gli oggetti, che in fondo è il modo più immediato in cui spesso ci relazioniamo agli altri: studiamo il loro modo di muoversi, di vestirsi, i loro feticci estetici e culturali.

La trama sembra essere invece il punto debole del libro – la messa in scena dello stereotipo borghese, con i suoi tradimenti e la sua misera ipocrisia è qualcosa di già scritto – e, a livello di intreccio, offri poco di nuovo rispetto a buona parte dei romanzi italiani contemporanei. Qual è stato il tuo rapporto con la trama? Quali difficoltà hai incontrato durante la stesura di questo tuo secondo romanzo?

Non ho mai deciso una trama a tavolino, o tentato di elaborare un intreccio volutamente originale e complesso, per cui non so che dire; della trama, pensata come cosa a sé, in effetti non me ne importa quasi niente. Mi viene in mente Two Lovers di James Gray, uno dei miei registi preferiti, se dobbiamo pensare alla trama è quanto di più trito ci possa essere: un uomo combattuto tra una donna pallosa e affettuosa e una completamente scombinata e inaffidabile. Sullo sfondo una famiglia ebrea tradizionale, di quelle raccontate mille volte. Ecco, per me è un film magnifico. L’originalità a tutti i costi mi sembra un finto mito, non allarga i confini della libertà individuale, ma li limita e li rende artificiosi.

La caratterizzazione che fai dei personaggi sembra invece studiata nei minimi particolari, tanto da permetterti di modellare molto spesso i protagonisti del romanzo attraverso il non detto che si nasconde dietro i gesti e gli oggetti…

Be’, mi fa piacere questa cosa. Giocare con il non detto, quando riesce, è anche un modo per non imporre una visione già satura e codificata al lettore, ma lasciargli un margine di immaginazione autonomo. Non mi piacciono le opere troppo chiuse o troppo esplicite, in nessun campo, e non amo la sensazione che lo sguardo sia forzato in un’unica direzione.

La qualità della tua scrittura – fatta eccezione forse per qualche dialogo – è l’aspetto più rilevante del libro: limpida e scorrevole, non affatica mai e si dimostra matura e consapevole. Quanto ha influito in tutto questo la tua esperienza di traduttrice?

Non credo abbia influito molto. Sono due cose che tendo a mantenere piuttosto distinte, però in effetti c’è da dire una cosa: quello che mi irrita di più quando traduco è scontrarmi con delle frasi non logiche, frasi che non hanno senso, che magari funzionano a livello evocativo, ma oggettivamente non hanno senso. Questo tipo di approssimazione nella scrittura mi dà piuttosto fastidio e cerco di evitarla scrupolosamente.

Nel libro ricorrono spesso riferimenti ad autori come Ingeborg Bachmann, Bernand Malamud e persino Giacomo Leopardi. Sono scelti con un significato preciso? Quali sono i tuoi modelli di riferimento?

Molto disparati come si può evincere. Quando mi capita di scoprire ed entusiasmarmi per qualcuno (scrittori, registi, musicisti) sono abbastanza ossessiva e consumo in poco tempo tutto quello che ho a disposizione, quindi credo che quello che mi resta a livello di influenza sia una specie di residuo da assuefazione. In parte l’abuso di citazioni e riferimenti nel romanzo è abbastanza strumentale; Alberta, la protagonista, vive qualsiasi cosa – anche quelle che dovrebbero essere le passioni e le sensazioni più autentiche – filtrate da modelli. È alla continua ricerca di questa mediazione estetica come possibilità di autodefinizione attraverso l’avvicinamento e la presa di distanza da questi modelli. Per quanto mi riguarda, mentre stavo scrivendo il libro le ossessioni del momento erano soprattutto Cheever e Malamud.

Concludo chiedendoti di Roma, la città in cui si svolge la storia che racconti: perché questa ambientazione? Pensi che questa scelta possa aver influito su alcuni aspetti relativi ai protagonisti del romanzo?

Roma innanzitutto perché è la città dove vivo e che conosco meglio. Non ho un’idea diciamo “sociologica” della letteratura, quindi anche nella ricostruzione di una Roma fine ’70/inizio ’80 non sono stata particolarmente scientifica nelle ricerche, ma quello che m’interessava era la conflittualità latente di Roma, una conflittualità che si rigenera e si trasforma in continuazione, senza arrivare a derive drammatiche ma molto spesso tragi-comiche, perché Roma ha questa capacità estrema di contenere e ammansire il conflitto. Parte di quel conflitto latente vive ancora oggi sottotraccia in una presunta pacificazione borghese.

Grazie Veronica per la gentilezza e in bocca al lupo per il romanzo.

(Veronica Raimo, Tutte le feste di domani, Rizzoli, 2013, pp. 306, euro 18)

Comments