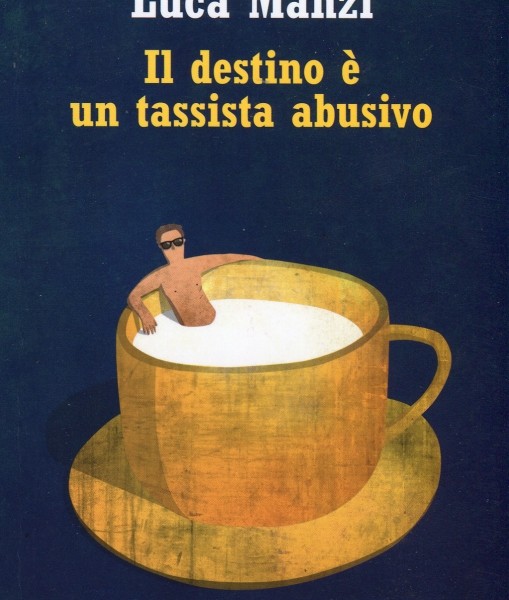

Abbiamo incontrato Luca Manzi in una piccola libreria del quartiere Trieste, a Roma. Giusto il tempo di presentarci e subito l’autore prende confidenza e inizia a parlarci del suo romanzo, Il destino è un tassista abusivo, edito da Rizzoli.

«Con questo romanzo, Il destino è un tassista abusivo, ho cercato innanzitutto di creare una macchina comica, fare ridere è sempre il primo e principale obiettivo; ho cercato di farlo con una storia realistica, ma con degli aspetti di surrealismo che sperano di essere quel quid di irrealtà che sai che può esistere nella vita. Come quando pensi di fronte a qualcosa che vedi: È strano, ma ce po’ sta. Del resto Fabrizio Corona è andato in Tribunale per mano con la mamma e dice di essere cambiato, sperando che il giudice lo assolva per quello, a quel punto tutto è possibile».

Come nasce l’idea per questo romanzo e da dove viene la passione per la scrittura?

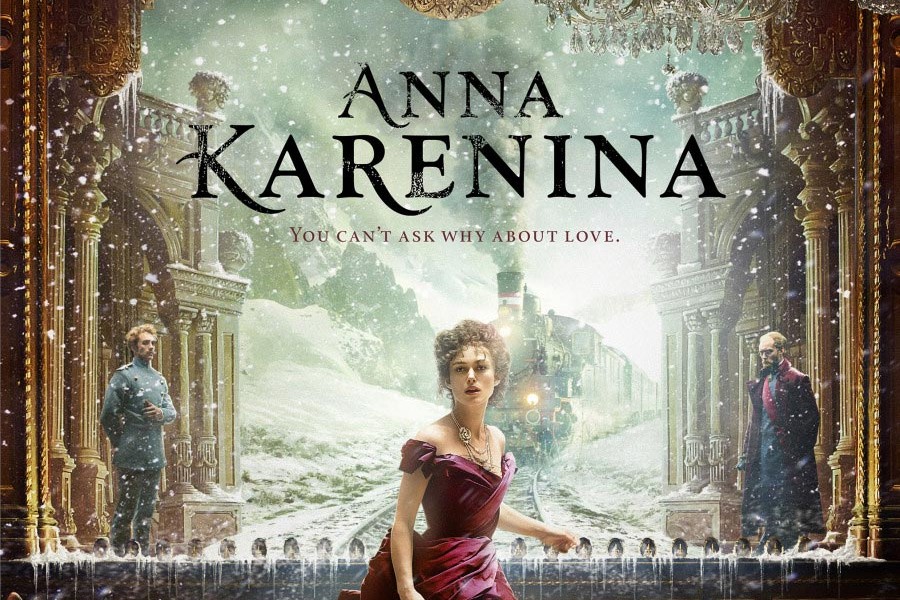

Sono laureato in Letteratura Italiana e quindi ho sempre avuto un rispetto paralizzante per i libri: i libri sono una cosa seria. Poi più ti avvicini ai 40 e più te ne fotti dei tuoi rispetti umani, quindi mi sono deciso a provarci. Ho cominciato a pensarci, ma non avevo una storia. Ho cominciato a riflettere sul mistero dell’amore, che detto così è un po’ orripilante, volevo raccontare la non conoscibilità delle emozioni umane. Poi a un certo punto, mi ricordo come se fosse oggi, ero in cucina con una mia amica che si era appena lasciata con il suo fidanzato e mi ha detto: «Ma io faccio sempre lo stesso errore!». Allora ci ho pensato anche io e mi sono accorto che invece faccio ogni volta errori diversi. Da queste riflessioni ho incominciato a scrivere le parti del passato della storia del personaggio e le sue caratteristiche vere e proprie. Sono partito da Giorgio, il protagonista, ho cominciato col pensare a un personaggio che potesse aver avuto una serie incredibile di sfighe emotive, a come potesse essere, e poi sono venuti gli altri, e la storia ha cominciato a rapprendersi intorno ai personaggi. Lavoro tantissimo sui personaggi, poi il plot viene da solo per quanto mi riguarda. Sto su un personaggio finché non comincio a vederlo e a un certo punto comincia a fare delle cose. Quando inizia a farle da solo, puoi iniziare a credere a quel personaggio. Spesso i miei lettori sono convinti che i miei personaggi esistano, che io abbia semplicemente avuto la fortuna di incontrarli e poi usarli nel romanzo, e questa è la mia più grande soddisfazione come scrittore. Nessuno di loro esiste, sono il frutto di tutto questo lavoro, del non avere fretta, del lasciare che si facciano le ossa: è un fatto di stratificazioni successive, di metabolismo del personaggio. Sono una persona pigra e posso pensare ad altre mille cose interessanti da fare o non fare nella mia giornata oltre a scrivere, mentre ci sono scrittori più metodici che hanno proprio bisogno di scrivere. Quindi ho lasciato che questi personaggi crescessero, sobbollissero, e ho scoperto infine che sono tutti figli della mia personale frustrazione; proprio perché non esistono, ma mi piacerebbe averli tra i miei amici. A quel punto stai lì ed è quasi come se li seguissi con un microfono per vedere che fanno. Non avevo un editore e ho scritto questo romanzo veramente come volevo scriverlo io.

La trama del romanzo prosegue in maniera abbastanza lineare e si concentra sulla storia d’amore tra Giorgio e Agnese. Avrei preferito che non si fosse mai concretizzato il loro sentimento, che rimanesse una “pippa mentale” di Giorgio, perché mi è risultato un po’ banale, quando invece questi due personaggi non lo sono affatto.

Ho imparato che il romanzo, una volta scritto e pubblicato, non è più mio, quindi hai ragione anche tu. Il personaggio è anche tuo. È mio finché non te lo faccio leggere. Quasi tutte le donne odiano Agnese, dicono che è una stronza! Le stronze invece amano Agnese. È incartata, è un personaggio quasi esclusivamente potenza. Giorgio si infatua di questa ragazza in potenza e ne stima il coraggio. Lei è una che vuole una cosa e la fa, mentre lui no. Ad Agnese piace Giorgio e gli va a suonare a casa perché lui non avrebbe mai il coraggio di esporsi: insomma, è una con due palle così. Poi è anche emotivamente squilibrata, incapace e instabile. Forse non viene fuori il suo coraggio, non lo so, forse è una menata tutta mia. Ho voluto mantenere la trama bassa per allontanarmi dalla scrittura cinematografica, ho voluto espandere i tempi per poter finalmente raccontare quello che volevo io anche senza far succedere le cose, che è una cosa che invece in televisione o al cinema devi fare. Anche se alcuni momenti del libro sono descritti come se fossero scene da girare e questo è dovuto alla mia forma mentis di voler vedere la scena mentre la scrivo. Ho scoperto che questa cosa mi aiuta moltissimo nel rendere credibili le mie storie. Ogni stile è un sistema chiuso di segni che devono essere coerenti tra loro, credibili appunto.

I personaggi sono il punto forte del romanzo, sono ben costruiti e molto divertenti. Forse è una capacità che ti porti dietro dal tuo lavoro di sceneggiatore [Boris, Don Matteo, ndr]?

Ma non credo che ci siano differenze tra sceneggiatura e romanzo sotto questo aspetto; un personaggio è un personaggio, semplicemente è la cosa che più amo scrivere e credo che mi vengano bene per questo motivo. I personaggi non bisogna mai sovrapporli. Ognuno ha il suo compito e la sua unicità: Davide è magia, mistero, Franco è l’animale, Mario è prigioniero del suo tempo, Giorgio è frustrato, è uno che vorrebbe, ma non riesce. Non riesce perché è sfortunato, perché trova le persone sbagliate, perché è incapace, un mix di queste cose. Traggo ispirazione dal quotidiano: amo girare in bici, guardare le facce della gente e immaginarmi le storie che ci sono dietro a quelle facce. Quando scrivo per il cinema, guardo vecchi film, simili a quello che sto scrivendo, e rubo, cerco di carpire personaggi e situazioni. Boris è ispirato a un film che si chiama Living in Oblivion [Si gira a Manhattan, versione italiana, 1995, ndr], che non ha visto nessuno. È la storia di un regista che cerca di girare una scena di un film, con Steve Buscemi che interpreta il protagonista. Sono debitore alle serie e alla letteratura inglese, tipo The Office [serie televisiva britannica, ndr], che è un capolavoro. Scrivere una sceneggiatura o un romanzo per altri aspetti è però molto diverso: quando scrivo per il cinema, non scrivo per il lettore, scrivo per il regista, gli attori, devi pensarla così, sennò poi ti incazzi se te la tagliano. Devi accettare di essere al servizio di un altro. Quando scrivi un romanzo decidi tutto tu, mentre nella sceneggiatura ci sono delle regole molto strette e a volte i tuoi spazi di creatività sono molto limitati.

Quando parlo del Tassista abusivo per consigliarlo in giro, leggo sempre il pezzo in cui Mario, fratello di Giorgio, gli dà i consigli sulle donne.

Questi giovani che “la sanno” esistono, li vedi, sono cresciuti nel mondo dove li hanno convinti di poter capire le cose. Io lo trovo avvilente, però mi fa anche molto ridere. C’ha 25 anni e crede di sapere tutto. Mario dice continuamente al protagonista come si sarebbe dovuto comportare con le donne in generale e con Agnese. Tipo quando gli dice: «Se la donna non ti capisce è fatta!» È una cosa che ho scoperto essere vera, non ci avevo mai pensato (me l’ha detta Mario appunto!). La funzione fondamentale di molte donne è avere qualcosa di incomprensibile da capire, e allora sono felici! Quando si incastrano in questa scatola in cui vogliono capire ma non riescono si realizzano.

Tutte abbiamo vissuto queste cose e tu non dovevi raccontarle, rendendole così esplicite: ora siamo fregate!

La prima cosa a cui pensano le donne a volte è: «Vabbè mi vuole scopare!» E lo capisco pure perché è pieno di uomini che pensano principalmente a quello. Quando questo non succede, quando un uomo non ci prova smaccatamente e subito, spesso si intimoriscono, si intrigano, non capiscono! A volte pensano di essere sbagliate, o pensano che il ragazzo in questione sia sessualmente contorto o un omosessuale represso. Che poi in realtà la domanda più ovvia che spesso non vi fate è: «Avrà forse i suoi tempi?» È una cosa che una donna non accetta quasi mai. Ci presumete a volte inconsciamente come Sex Machine: «Quello vuole solo scopare!», ma se non lo facciamo c’è il caso che entriate in crisi. Sospetto ci sia una parte di voi che pensa: «Ma come… sono io a non dovertela dare, non tu che non la vuoi oppure che devi decidere… ma come ti permetti maschio prevaricatore, ricomincia subito a cercare di prevaricarmi eh?»

«“Vedi… la donna, tempio delle contraddizioni, si lamenta sempre che gli uomini pensano solo a quello.”

E rifece il gesto chiarificatore.

“Ma quando poi trovano un uomo che le corteggia, ma sembra non volersele portare a letto…”

“Sembra…”

“Sembra, sembra. Dicevo, quando trovano uno che si… finalmente! Come loro sognano da una vita si interessa solo della loro anima, della loro emotività… in realtà vanno in tilt; non capiscono. E…”

“Si intrigano!” aggiunsi di slancio.

“Bravo! E lo vedi che se ti applichi… Devi pensarla come essere puramente spirituale. Non si deve vedere che vorresti saltarle addosso impugnando uno sgarratore da cucina. Lei così non ci capisce più un cazzo, si intriga, e quando finisce il corso…”

E rifece il gesto.

“Ho capito.”

Rimasi un attimo a riflettere.

“Vabbe’, però, in pratica… cioè, adesso che vado là, a lezione, che devo fa?”

“Ma che, ti devo risolvere tutto io? Fai quello che ti pare. L’importante è che tu lo faccia con atteggiamento di assoluta filantropia asessuata. Tu da oggi sei il Gandhi del Quadraro.”»

(Luca Manzi, Il destino è un tassista abusivo, Rizzoli, 2012, pagine 346, euro 16,50)