Sarà che ormai a quei tratti semplici e veloci ci siamo piacevolmente abituati; sarà che da almeno un annetto ogni lunedì aspettiamo la nostra striscia, a volte con impazienza, altre con un velo timore, perché la risata che ci strappa è sempre accompagnata da un fondo d’amarezza; sarà che a volte ci guardiamo intorno con gli stessi occhi sgranati… in un modo o nell’altro, oggi Zerocalcare non ha certo bisogno di presentazioni.

Già sapete che il suo nome risale a un vecchio nickname scelto per fare polemica in un forum, che disegna da quando è piccolo così e che ha iniziato con fanzine e riviste autoprodotte dell’ambiente punk e hardcore romano. Già sapete che ha dedicato tre storie a fumetti all’esperienza del G8 di Genova, che dà ripetizioni a un ragazzino dalle fattezze di Blanka e che grazie all’incontro con Makkox e il Canemucco ha diffuso in autoproduzione il suo primo libro, La profezia dell’armadillo, e ha aperto un blog che ogni settimana si aggiudica migliaia di visualizzazioni.

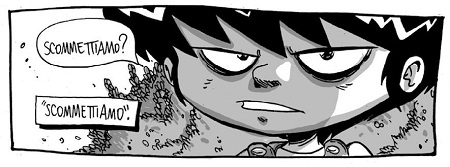

Delle sue strisce vi avevamo già parlato tempo fa, qui. Da circa un mese di libro ne è uscito un altro, si intitola Un polpo alla gola (BAO Publishing, 2012) e si è confermato un successo ancor prima di approdare in libreria. Dall’immediatezza delle storielle del lunedì – che narrano con ispirazione autobiografica scene di vita più che mai attuali, proiettandoci in un’inevitabile empatia, fatta di ilarità, leggerezza e una buona dose di disillusione –, con Un polpo alla gola passiamo a una storia di più ampio respiro, divisa in tre parti, in base all’età dei protagonisti. Ci ritroviamo a seguire le vicende, gli intrighi e i segreti di un Calcare bambino; lo vediamo barcamenarsi tra le atroci torture tipiche dell’adolescenza, per poi ritrovarlo come già lo conoscevamo, nella contemporaneità. Rinunciando a un po’ dell’intimità che caratterizzava La profezia dell’armadillo, Un polpo alla gola si propone di narrare una storia più corale, con l’aggiunta di un elemento di mistero del tutto assente nelle tavole precedenti. Due sono le caratteristiche che sembrano invariate e costanti nella produzione di Zerocalcare: un sentimento del tragicomico, che sottende a tutta la narrazione, e la volontà di concentrarsi sul quotidiano, su vicende comuni e condivisibili, e Un polpo alla gola non fa eccezione. Un comprensorio scolastico, tre amici e un segreto. L’infanzia vista ironicamente come un periodo terribile e violento, tanto da diventare una vera e propria minaccia. Il primo incontro con il senso di colpa, poi con la crescita e i primi bilanci. Insomma, una storia di formazione in piena regola, anche se lui forse la definirebbe solo «192 pagine de disegnetti».

Dopo mesi di inseguimenti, siamo riusciti a incontrare Zerocalcare, e abbiamo finalmente chiacchierato di polpi, armadilli, pantoni e altre strane creature.

In quanto a fumetti, siamo purtroppo dei profani, quindi partiamo dalle basi. Ci spieghi come nascono i tuoi disegni? Fai tutto a mano, usi una tavoletta grafica o qualche altro strumento digitale?

Faccio quasi tutto a mano, non per scelta, ma perché non sono molto capace a usare i programmi, chi lo fa risparmia un sacco di tempo e di inchiostro, ma a me viene un tratto tutto tremulo se uso la tavoletta. Quindi devo fare prima lo storyboard, poi il disegno con la matita, poi l’inchiostro con i pennarelli sulla matita, poi cancello, scannerizzo e soltanto nell’ultima fase riempio le campiture nere con il secchiello di Photoshop per risparmiare inchiostro, anche per le sopracciglia. Poi ci passo il grigio delle ombre, quella è l’unica cosa che faccio con la pennetta perchè tanto anche se è tremulo non si vede in realtà. Io so’ proprio old school. Alcune cose le faccio in automatico, tipo l’Armadillo lo faccio pure nel sonno. A Lucca abbiamo fatto 1.700 disegni in due giorni e mezzo, sabato era una cosa tranquillissima (sabato 24 ottobre, all’evento Zerocalcare vs GarageZero), fino a 10 ore consecutive sono rodato per farlo tranquillamente.

Bianco e nero, scala di grigi o colori? Come, quando e perché?

Colori pochissimo, solo per le locandine dei centri sociali. Bianco e nero senza grigi mai, perché il grigio lo uso proprio per mascherare il fatto di fare disegni super basilari e usare il grigio mi sembra un po’ più professional, infatti uso anche i pantoni sui disegni da fare nei libri per farli un po’ meglio. Mi piacerebbe fare le cose acquerellate super poetiche, ma manco ci provo, non so’ proprio capace assolutamente. Ho sempre fatto tutte cose in scala di grigi perché in realtà io vengo da cose come le fanzine, autoproduzioni, locandine per gli spazi occupati, cose che devono costare poco. È anche la cosa più veloce che c’è, ci metto 10-15 minuti, a usare i colori ci metterei un’ora.

Se dovessi aiutare Flanerí a orientarsi meglio nel mondo del fumetto, che cosa ci consiglieresti?Modelli, miti, fumettari emergenti?

La roba emergente la leggo pochissimo in realtà, sembro stronzo che non voglio fare pubblicità ai miei concorrenti, ma in realtà… Ho sempre dei problemi a parlare di modelli perché poi si pensa che io voglia fare delle cose come loro, preferirei definirli gusti, sennò poi dicono: «Ammazza tu vorresti fare come questi e poi fai sta merda?» Mi piace Gipi, che piace a tutti i lettori di fumetti ovviamente, lui scrive un botto però, fa pure gli acquarelli, quelle cose super poetiche, io zero. Lo scontro quotidiano, che è un volume francese di Manu Larcenet, mi ha generato un sacco quel meccanismo di immedesimazione, lo stesso di cui parlano i miei lettori quando dicono: «Mi ci sono rivisto un sacco in quella storiella!» Questi sono i due che mi fanno scattare questo meccanismo. Però il motivo per cui mi leggo poca roba di italiani esordienti e mi leggo più roba francese, blog, fumetti, eccetera è perché in verità in Italia – ed è forse questo il motivo per il quale a me le cose hanno funzionato – ci sono poche persone della mia età che raccontano un pezzo della mia generazione, mentre in Francia si fa molto più spesso.

C’è davvero una differenza tra comics e graphic novel? Se sì, quale? E soprattutto, l’Armadillo è un fumetto e il Polpo una graphic novel?

No, non c’è nessuna differenza. Il termine graphic novel non so quando è stato introdotto, ma io credo banalmente che sia un modo per spostare i fumetti dai reparti per bambini delle librerie e poterli mettere in altri settori, dargli una dignità così da farli comprare anche dagli adulti. Mi hanno detto che l’Armadillo non poteva essere una graphic novel perché non aveva abbastanza omogeneità, era più una raccolta di storie, mentre col Polpo io avevo pensato che adesso finalmente mi avrebbero potuto dire che mo’ ho fatto una graphic novel, invece l’altro giorno a Bologna una persona mi ha chiesto: «Ma dopo l’Armadillo e il Polpo pensi di fare una graphic novel?», e quindi vuol dire che ancora non vengo percepito così.

Le tue storie si adattano molto bene all’immediatezza del formato breve dato dalla singola striscia. È stato difficile passare a un racconto più lungo e strutturato? Scelta obbligata o spontanea? Quale delle due forme preferisci? Sono solo varianti, o a partire dalla forma già raccontano storie diverse?

È stato super difficile per me passare da breve a lungo, l’ho fatto proprio come esperimento in un momento nel quale tutto il carrozzone del blog non si era ancora messo in moto così tanto e non mi sono preoccupato troppo del risultato finale. Nel corso delle cose ho cercato di fare un lavoro il più possibile metodico, ma io so’ l’antimetodo per eccellenza. Su una storia breve bene o male riesco a giostrarmi, ma su una storia di 190 pagine, specialmente perché ci deve essere un elemento mistery che va risolto, se tu non hai un metodo diventi scemo, e infatti so’ diventato scemo cercando di aggiustare i pezzi. Avevo un’idea ogni volta di un raggio di 5 pagine, però per seminare degli indizi che poi devono far arrivare il lettore a un compimento, lavorare così è la fine. Avevo un’idea di base, però non avevo uno storyboard completo o una sceneggiatura. Mi hanno proposto di fare un libro con una storia unica e io ho accettato tranquillamente, però ho proposto io di introdurre questo elemento un po’ mistery, perché mi andava di raccontare una storia così in quel momento. C’ho messo 9 mesi, un parto. Per facilità preferisco la storia breve, perché è meglio per la mia indole pigra. Poi però è figo ritrovarsi un malloppone davanti, dà soddisfazioni riuscire a fare una cosa lunga. La prossima cosa che vorrei fare è una cosa ancora più lunga del Polpo, però questa volta la vorrei fare in maniera super metodica, come lavorano le persone che fanno ’sto mestiere davvero. Poi sono sempre io, con i miei personaggi.

Secondo il sito della BAO, Un polpo alla gola appartiene al genere: «epica del quotidiano». La definizione mi ha fatto sorridere, ma credo sia quella in assoluto più appropriata ai tuoi lavori, ti ci rispecchi?

Io dico che faccio i disegnetti. Nella parola quotidiano mi ci rispecchio, ma è l’epica che mi mette in difficoltà.

La trovata, quasi metaletteraria, di inserire personaggi già noti nelle tue strisce dà risultati spesso esilaranti, ma come avviene la scelta? Sei innamorato di un personaggio e decidi di inserirlo a mo’ di omaggio, o lo scegli perché ti piace calarlo nel ruolo che preferisci?

Uso queste cose o per impersonare emozioni o per raffigurare persone realmente esistenti che incontro nel quotidiano. Quando si tratta delle emozioni, è un modo per evitare le didascalie, quindi quando devo rappresentare una situazione di angoscia cerco un personaggio che in qualche modo ricordi e sia associato da tutti a quell’emozione. E un po’ la stessa procedura avviene quando uso personaggi noti al posto di amici o di persone che incontro per strada, soprattutto per le storie brevi dove ho pochissimo spazio per raccontare i caratteri.

La mia striscia preferita, per ovvi motivi, ahimè, resta “Perché non possiamo dirci trentenni”. L’impronta generazionale è forte in tutta la tua produzione, ma cosa ci dici dei tuoi lettori? Sei riuscito a raggiungere anche chi non è tra i 20 e i 30?

E, a proposito, hai mai pensato di rappresentare generazioni diverse dalla tua?

Ho dei lettori non più giovani, 60enni, e anche più piccoli, però comunque intorno ai 18. Non so in realtà che cosa capiscono. Ho provato a raccontare generazioni diverse dalle mie, ma soltanto quelle che ho passato, cioè il bambino che sono stato e quindi forse sempre la mia generazione. Nel Polpo avrei voluto raccontare anche i pensieri degli altri due personaggi, Secco e Sarah, ma soprattutto con la ragazza mi sarei trovato in difficoltà perché sono cose che non ho vissuto e non sono riuscito a trovare un omologo femminile dei Cavalieri dello Zodiaco, quindi non volevo ricorrere a super stereotipi oppure sbagliare citando delle cose che in realtà le ragazze non hanno condiviso.

Quest’ultima domanda è quasi d’obbligo: il giro di presentazioni di Un polpo alla gola sta andando alla grande, ma quali sono i prossimi progetti in cantiere?

Dopo un primo momento super bulimico, in cui volevo accettare mille cose, adesso sto nella fase in cui non voglio accettare niente oltre le tre cose che mi sono prefissato per l’anno prossimo: dedicarmi al blog, farlo con un po’ più di continuità, fare un libro lungo con la BAO per l’anno prossimo, al quale voglio lavorare bene, con calma e probabilmente questa primavera mi piacerebbe fare… scusate il singhiozzo, c’ho il singhiozzo da 8 anni… vorrei fare con Makkox (che sarebbe quello che ha avuto l’intuizione per l’apertura del mio blog) l’auto produzione delle storie del blog, però non vorrei che sembrasse un’operazione zozza e commerciale, vorremmo fare una roba che comprenda anche un sacco di inediti, che raccontino un po’ di quest’anno che ho passato. E poi non voglio fa’ proprio nient’altro.

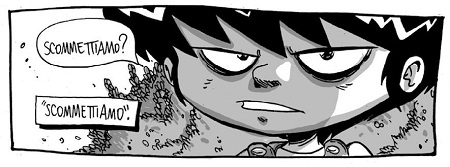

E per finire… ce lo fai un disegnetto?