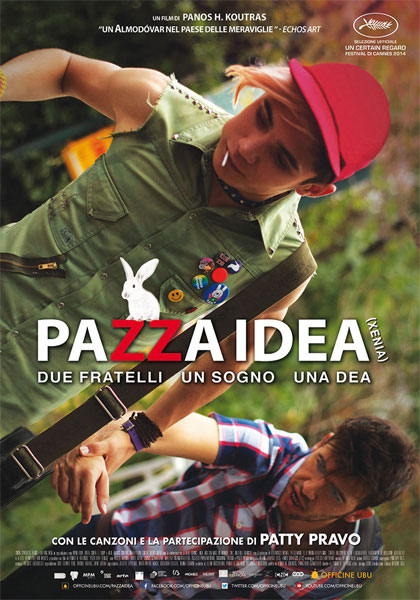

Passato all’ultima edizione del Festival de Cannes, Pazza idea di Panos H. Koutras conferma il momento di ottima forma del cinema greco, capace di raccontare in forme sempre nuove e spiazzanti la confusione economica e sociale che stravolge il paese.

Dany e Odysseas sono due fratelli greco-albanesi. Dany ha sedici anni, più o meno, è omosessuale e raggiunge da Creta il fratello quasi maggiorenne che lavora lì in un fast-food di Atene. La madre, cantante di night arrivata da Tirana sognando la gloria, è morta un paio di settimane prima. Non gli ha lasciato niente, se non il rischio di venire espulsi dalla Grecia una volta compiuti diciotto anni, e una passione anacronistica per le canzoni di Patty Pravo. Il padre è andato via tanto tempo prima. Forse Dany sa dov’è. È per questo che ha raggiunto il fratello, per andare a cercare l’uomo che li ha abbandonati e ottenere il riconoscimento per far partire una nuova vita, finalmente del tutto greci, finalmente con le opportunità che quell’uomo ha negato e con un sogno da realizzare: far partecipare Odysseas a un talent musicale televisivo con una canzone di Patty Pravo che la madre gli aveva insegnato.

La canzone non è Pazza idea che dà il titolo italiano al film, ma “Tutt’al più”, brano scritto da Franco Migliacci e Piero Pintucci che spopolò a Canzonissima nel 1970. “Tutt’al più” racconta di un amore finito, degli strascichi, delle sostituzioni. È in forma diversa la storia di Dany e Odysseas alla ricerca del padre, finito da qualche parte con una nuova famiglia. «Tutt’al più mi accoglierai con la freddezza che non hai avuto mai, e forse fingerai di non sapere il nome mio», canta Nicoletta Strambelli e canta Odysseas al provino mentre il fratello è arrivato, finalmente a confrontarsi con il padre.

È la ricerca di un’identità, di un riconoscimento ancor prima che da parte del genitore da parte del paese in cui sono cresciuti, quella Grecia che Koutras mostra in tutta la sua crescente disperazione di vite buttate negli angoli delle strade e di follie razziste. I fascisti di Alba Dorata sono ovunque ad Atene. Terrorizzano i bambini nei parchi, fanno incursioni in motorino la notte per distruggere i negozi degli arabi. Non è xenofobia, si spiegano, è nazionalismo, è difesa dei greci che non ce la fanno più. Danny è perennemente a doppio rischio, albanese e omosessuale, arrogante e imprudente, pronto a sfidare tutti pur di non abbassare la testa. È proprio per le sue reazioni che Pazza idea impenna nelle svolte drammatiche. Eccessive, sproporzionate, isolate.

Danny cresce nel viaggio, rinnega l’infanzia rappresentata dal coniglio che si porta sempre appresso, sceglie una vita nuova non più all’ombra della madre e prova ad offrire un’opportunità anche al fratello, cresciuto troppo in fretta e costretto a guardare il mondo da dietro la vetrina di una tavola calda.

Tratteggiato dalle canzoni ultra-pop della Pravo e non solo (la scena in cui i due fratelli ballano, in mutande, “Rumore” di Raffaella Carrà sa farsi ricordare, per un motivo o per l’altro), Pazza idea rischia l’esagerazione con un’ironia e un’estetica camp debitrice del cinema di Almodovar che però non dimentica, e anzi sfrutta con sapienza, la dimensione sociale senza appesantire la narrazione, mostrando solo quello che i protagonisti vedono, fedele a quel fondamento di realismo che contraddistingue il cinema greco degli ultimi anni.

In una forma diversa rispetto al folgorante Miss Violence di Alexandros Avranas, il film di Koutras mostra la crisi e lo smarrimento di un’intera nazione. Lo fa attraverso due protagonisti che non sono niente, non sono greci, non sono albanesi, non sono stranieri, non sono figli di nessuno. Proprio questa libertà dai legami, questo essere comunque altri dalle cose che accadono è la loro forza, la spinta per determinarsi, per cercare un’identità che sia oltre le radici e che sia soprattutto libertà.

Cameo finale di Patty Pravo. Menzione speciale al Milano Mix Festival dedicato al cinema con tematiche omosessuali.

(Pazza idea, di Panos H. Koutras, 2014, drammatico, 128’)