«Questo mi basta; il resto de la terra, / senza mai pagar l’oste, andrò cercando / con Ptolomeo, sia il mondo in pace o in guerra», scriveva Ariosto. Lui preferiva viaggiare a occhi chiusi, restando al caldo della sua casa. Se fosse vissuto nel XXI secolo, non avrebbe girovagato con le carte di Tolomeo; avrebbe usato Google maps. Nel suo viaggiare mentale, virtuale, i venti lo avrebbero sospinto da Facebook a Twitter, fin su un atollo, una punta nel mare del web, Carnation. Qua si sarebbe fermato per un po’, probabilmente colpito, di primo acchito, dal nome. Infatti se è vero, come dice, che «senza quel vizio son pochi umanisti», e che forse, dunque, nemmeno lui, sotto sotto, lo disdegnasse, come Dante (secondo una lettura di Massimiliano Chiamenti, in Dante sodomita) e l’arcinoto Virgilio (per outing ad opera del grammatico Elio Donato, nel IV sec.), Ariosto avrebbe apprezzato quel nome, carnation, che indica un colore particolare, una civettuola sfumatura del rosa.

Daniela, iniziamo da Carnation? Che cos’è? Perché questo nome?

È un blog in cui parlo di ossessioni letterarie, le mie, quelle degli scrittori, e quelle dei personaggi dei libri. Parlo anche di quelle che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali chiama “parafilie”, ovvero perversioni sessuali. Ossessioni, nevrosi e parafilie sono le cose che mi piace più trovare nei libri o nei loro autori, altrimenti è tutta acqua di rose. Si chiama Carnation dal nome di una marca di latte in scatola o in polvere, ed è anche il nome di un tipo di garofano e del colore corrispondente, a me gradito.

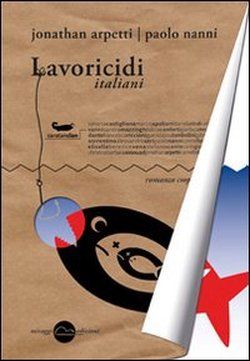

Daniela Ranieri vive e lavora a Roma. È una giovane promessa della narrativa italiana. Il suo ultimo libro si intitola Tutto cospira a tacere di noi (Ponte alle Grazie, 2012).

Pensi che sia cosa buona per uno scrittore il filtro di un editor? Come ti sei trovata con Vincenzo Ostuni, editor di Ponte alle Grazie, nonché uno dei più bravi poeti viventi?

A Vincenzo devo l’uscita del mio libro, senza il suo lavoro paziente non avrebbe questa forma, anzi sarebbe stato illeggibile. In generale, detesto gli autori che non sono d’accordo coi propri editor in nome di un frainteso orgoglio dello scrittore, che il più delle volte è egotismo o schizofrenia.

Tutto cospira a tacere di noi apre uno squarcio su tutta una generazione. Non è scrittura che si chiude in sé, né il tipo che re-interpreta il mondo, ma è la scrittura che il mondo lo interpreta. Nel perseguire questo obiettivo, Daniela Ranieri si serve spesso dell’ironia. C’è un capitolo che mi ha colpito, “Nihil infrahumanum mihi alienum puto”. Qui riprende dall’Heautontimorùmenos di Terenzio la famosa espressione: «Homo sum, humani nihil a me alienum puto», e la capovolge in senso ironico. Quest’operazione si carica ancor più di significato e di amarezza se pensiamo che l’espressione di Terenzio compendiò per i secoli a lui successivi, l’idea di humanitas. Questo sguardo stralunato che evidenzia amaramente una considerazione sul presente, però, non cade mai nella delusa indifferenza. È un’ironia, mai distruttiva, che si oppone al cinismo.

Qual è la differenza tra ironia e cinismo?

Sono figure, o meglio strategie retoriche contigue, ma opposte. L’ironia stimola sempre l’intellezione, e pur avvalendosi della maschera ha sempre come fine una qualche forma diciamo di verità (o di contro-cifra delle cose); il cinismo contempla l’interlocutore solo come oggetto di derisione oppure come un avversario che bisogna ridurre al silenzio. Pensa a Socrate come iniziatore del dialogo ironico, e a Diogene come Socrate risentito, o come moralista deluso. Il cinismo è non a caso quasi sempre uno strumento del potere, dove l’ironia ne è sempre un’antagonista.

Nel tentativo di interpretare il mondo, su uno sfondo talora ironico, si staglia una lingua non semplice, articolata, che non teme di creare neologismi, in un’ansia di nominazione, che intende dare ordine. Il mondo è là, davanti ai tuoi occhi, in una massa informe e Daniela Ranieri, con le mani in pasta, dice. Pur facendo uso (non abuso) di ipotassi che rende ricco il flusso del discorso (a fronte di un marcato uso della paratassi della maggior parte delle pubblicazioni odierne), Daniela scende nei bassifondi, nelle spelonche ipogee e raccatta tutte le parole che le servono a significare; quando quelle esistenti non bastano, ne inventa. «Desiderioctomia» (p.109) è uno dei più bei neologismi, che si agitano come lingue di fuoco attraverso tutto il romanzo. La lingua usata da Daniela è quella dei poeti: nel tutto co-spira l’amore per la lingua, proprio dei poeti. Al tempo stesso la lingua di Tutto cospira a tacere di noi non si dimentica della tradizione e ricorre a molte citazioni.

Daniela, è vero che tutto è stato detto? O ti senti più un «nano sulle spalle dei giganti»?

Abbiamo negli occhi Giotto e 2001 Odissea nello spazio. Noi siamo epigoni, ci piaccia o no. In ogni caso, ci sono ancora molte cose da dire. E però nella maggior parte dei casi sono sbagliate.

Il libro è denso di riferimenti letterari, fin dal titolo, Tutto cospira a tacere di noi, che è tratto dalla seconda delle Elegie duinesi di Rilke. Qui si canta la dannata caducità dell’essere umano, seguita da un inno agli amanti, i soli sulla Terra capaci di avvicinarsi all’eternità: «Amanti, a voi, l’uno nell’altro paghi, / chiedo di noi. Voi vi afferrate. Avete le prove? […] / Voi invece, che nell’incanto dell’altro / crescete, fin che sovrastato / v’implora: non più…; voi che sotto le mani / diventate l’un l’altro copiosi come le annate dell’uva; / che talora svanite perché l’altro / del tutto prevale: vi chiedo di noi. Lo so, / così beati voi vi toccate perché la carezza trattiene, / perché non vien meno la parte che teneramente / coprite; perché sotto le mani sentite la pura / durata. Sì che eternità quasi dall’abbraccio / attendete […]».

Mi sembra però che tu dia degli amanti una visione ben diversa nel romanzo. In che senso questa porzione di verso è specchio del tuo romanzo? Si carica qui di un significato ulteriore?

In realtà il narratore e il suo deuteragonista, Arianna, sono o cercano di essere riflessi perfetti di questo specchio di cui parli: in quanto soggetti disciolti dalla catena della visione e del contatto, il sentimento che li lega – che è univoco, intransitivo – è una apoteosi dell’amore nella «pura durata». L’assenza di lei è davvero angelica nel senso rilkiano, cioè terribile.

Amore è una parola chiave di Tutto cospira a tacere di noi: co-spira non solo nella lingua, ma anche nella storia di Luigi Trevor e Arianna, i protagonisti.

Sulla prima di copertina, leggiamo: «Un grande romanzo d’amore e di rivolta al tempo delle passioni tristi». Perché di questi tempi le passioni sono «tristi»?

Per Spinoza lo sono quelle passioni nate e coltivate al di fuori della Ragione, senza la sua guida luminosa. Le passioni tristi dell’uomo che si lamenta della condizione umana senza porre in atto risoluzioni gioiose, gaie nel senso in cui Nietzsche intende la parola, sfociano quasi sempre nel populismo o nella ricerca di un uomo forte, un demiurgo, un risolutore. Quando si deride, si compiange, si detesta l’altro e sé stessi, si produce tristezza nel senso più politicamente cupo. Direi che limitandosi al contesto italiano ci siamo (ancora) dentro.

Ma nell’epigrafe che apre il racconto è espressa un’idea ancora più tragica, riprendendo un verso del VI libro dell’Eneide, dove l’amore non solo viene definito «durus», ma si dice che «peredit crudeli tabe», «consumò con una implacabile malattia».

È l’amore in sé a essere malattia o è l’amore dei nostri tempi a essere malato?

Una delle poche certezze che ho nella vita è che l’amore, intendo l’amore erotico, sentimentale, è più simile alla malattia mentale temporanea, volontaria e per fortuna reversibile, che qualsiasi altra bizzarria umana.

Per l’amore Daniela ha un interesse autentico. Ha scritto, infatti, anche un altro libro sul tema, un saggio, De erotografia. Nuove scritture del desiderio (Castelvecchi, 2004), dove prevale una lettura d’analisi antropologica. Tutto cospira a tacere di noi, invece, è proprio un romanzo, romanzo di amore, di passioni tristi, ma che approfondisce anche il tema del precariato: Luigi Trevor è una ex promessa della fisica, Arianna una ex-ricercatrice.

Perché sono fuori dall’università? Che cos’è il «precariato cognitivo»?

Si sono misurati entrambi con la carriera universitaria, hanno fatto concorsi che si sapevano dall’inizio truccati. Sono entrati a ingrossare le fila dell’esercito sfinito dei precari per non morire di fame. Fanno gli operai di concetto, come si diceva un tempo. Solo che lui ha una strategia di evasione e di riscatto, lei è involuta dentro il suo risentimento.

Nel capitolo che si intitola “Vocazione” leggiamo: «C’è anche da dire che qui da noi le cose arrivano solo per sentito dire, e che i media, ormai inzuppati della semicultura d’impresa veicolata dal Presidente, balbettano pattern culturali globalizzati, provenienti per lo più da Stati Uniti e Occidente ricco, cioè da paesi rispetto ai quali il nostro è almeno diversamente progredito».

Questa semicultura d’impresa in che rapporto sta con quella che definisci «epoca del capitalismo cognitivo»?

Semicultura d’impresa è proprio il termine esatto. È un tipo di cultura che stimola l’acquisizione di un sapere specialistico, che non serve a niente fuori dalle mura aziendali, caratterizzata da un gergo, un para-linguaggio che invece invade tutti i campi della vita, tutte le occasioni in cui bisogna mostrarsi inseriti nel proprio tempo, attuali, aggiornati. Fa schifo, sì.

In un’intervista televisiva, Tiziano Terzani ha detto delle cose molto interessanti a riguardo:«Uno degli aspetti più micidiali dell’attuale cultura è di far credere che sia l’unica cultura; e invece è semplicemente la peggiore. Gli esempi sono nel cuore di ognuno: per esempio che la gente vada a lavorare 6 giorni su 7 la settimana è la cosa più pezzente che si possa fare; come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto?». Anche Estensione del dominio di manipolazione di Michela Marzano, parla di questo tema e mette in evidenza come i sistemi capitalistici facciano leva sull’idea per cui l’unica, vera realizzazione umana si compirebbe attraverso il lavoro.

Più lavoriamo, più siamo felici. È un paradosso o no?

Sì, è da pazzi. Anche se eviterei le retoriche contrarie. Ci sono anche precari da 3000 euro al mese. Sputare sul lavoro alla scrivania 6 giorni su 7 dall’alto di una condizione privilegiata è forse l’unica cosa che mi fa più schifo del lavorare a una scrivania 6 giorni su 7.

Nel capitolo intitolato “Nihil infrahumanum mihi alienum puto”, c’è un brano scritto da Arianna dove si sente, a livello filosofico, l’influenza della Scuola di Francoforte. Si fa riferimento ai Manoscritti economico-filosofici di Marx. Qui, inoltre, si canta la de-erotizzazione della personalità di Arianna: «Non soltanto una parte del desiderio è stata sacrificata nell’economia che tanto facilmente si dissimula dentro le cose […], ma la sua interezza […], una desiderioctomia indolore». È un eros che trova come un unico spazio in cui riversarsi, la cosa meno erotica di tutte, il porno, riduttivo «ologramma del desiderio». Mi sembra che si possa mettere in relazione con quello che scriveva Marcuse in Eros e Civiltà, che invece augura «non soltanto una liberazione ma anche una trasformazione della libido: dalla sessualità che subisce la supremazia genitale ad una erotizzazione dell’intera personalità».

Marxistica liberazione del lavoro-fatica o marcusiana liberazione dal lavoro-fatica? Ci può essere un legame anche tra eros e lavoro?

No. L’unico legame tra eros e lavoro si avvera nel porno, per motivi troppo lunghi da spiegare e che non hanno a che vedere con la cosiddetta industria del sesso. Oppure me ne viene in mente un altro che però riguarda le fantasie da stanza delle fotocopie, e mi sta venendo da vomitare. Marcuse ha coniato un’espressione che è «desublimazione repressiva». Che è esattamente quello che dice: si ha una apparente liberazione dei significanti e dei significati del desiderio, ma quell’apparenza lavora solo allo scopo di confermare una nuova repressione, una nuova sublimazione. Internet va inserito in questa economia del desiderio apparentemente liberato.

Daniela vive della sua scrittura (libri, collaborazioni) o fa un lavoro alternativo?

La scrittura è il lavoro alternativo.

Ma scrivere è un lavoro?

Se lo è, lo è nel senso in cui lo è l’analisi.

(Daniela Ranieri, Tutto cospira a tacere di noi, Ponte alle Grazie, 2012, pp.368, euro 16,80)