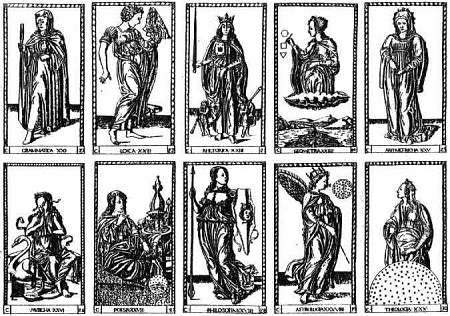

A partire dagli anni Sessanta, l’eccezionale predisposizione di Italo Calvino alla sperimentazione e all’apertura verso il postmoderno trova una delle sue migliori realizzazioni ne Il castello dei destini incrociati, opera pubblicata per la prima volta nel 1969 dall’editore Franco Maria Ricci (Parma) come libretto di accompagnamento a una lussuosa edizione di un mazzo di tarocchi del XV secolo noti con il nome di Tarocchi Visconti-Sforza.

Il lavoro di Calvino sui tarocchi era già iniziato da tempo, quando gli giunse questa insolita richiesta da parte dell’editore: «Mi sono applicato soprattutto a guardare i tarocchi con attenzione, con l’occhio di chi non sa cosa siano, e a trarne suggestioni e associazioni, a interpretarli secondo un’iconologia immaginaria. Quando le carte affiancate a caso mi davano una storia in cui riconoscevo un senso, mi mettevo a scriverla; accumulai così parecchio materiale; posso dire che gran parte della Taverna dei destini incrociati è stata scritta in questa fase; […] ma non riuscivo a disporre le carte in un ordine che contenesse e comandasse la pluralità dei racconti; cambiavo continuamente le regole del gioco, la struttura generale, le soluzioni narrative. Stavo per arrendermi, quando l’editore Franco Maria Ricci m’invitò a scrivere un testo per il volume sui tarocchi viscontei. […] Provai subito a comporre con i tarocchi viscontei sequenze ispirate all’Orlando Furioso; […] bastava lasciare che prendessero forma altre storie che s’incrociavano tra loro, e ottenni così una specie di cruciverda fatto di figure anziché di lettere, in cui per di più ogni sequenza si può leggere nei due sensi».

Si tratta di una raccolta di dodici racconti brevi, una definizione quanto mai insufficiente e riduttiva per un’opera metaletteraria importante e di straordinario fascino, in cui l’autore non si limita a raccontare storie, ma apre al lettore la sua fucina creativa, lo accompagna tra i personaggi che attendono silenti di essere chiamati in causa, come attori dietro i pesanti tendaggi delle quarte, e le spie fantastiche pronte a illuminare le scene.

L’opera si articola in due parti, Il castello dei destini incrociati e La taverna dei destini incrociati, ciascuna introdotta da un breve paragrafo che costruisce la scena su cui si muovono i personaggi e racconta l’antefatto.

All’inizio di entrambe le sezioni il narratore/protagonista si trova in un luogo al limitare del bosco, spennellato di cavalleria e tinte ariostesche, con un gran numero di avventure vissute e pronte per essere raccontate ai commensali che trova seduti intorno a una tavola riccamente imbandita. Le due situazioni, analoghe, sono riempite da uno stesso inquietante silenzio e al cavaliere senza nome basta provare a dar fiato alla gola per fare una scoperta di gran lunga più spaventosa dei briganti e delle bestie che ha dovuto affrontare: il bosco ha reso tutti muti.

Alla fine della cena sul «desco illuminato da candelieri» (nel castello) e sulla «tavolata» (nella taverna) viene poggiato un mazzo di tarocchi. Nessuno lo consiglia, non ci sono ordini, ma solo la necessità impellente di comunicare che attira verso le carte, suscitando uno stesso e curioso pensiero: tutti, a turno, sceglieranno e disporranno in successione davanti al proprio posto le carte che possono rappresentare la loro storia. Il re di denari, la forza, il penduto, la donna di bastoni, la temperanza: una dopo l’altra le carte vengono poggiate sul legno come i piccoli e dorati tasselli di un grande mosaico fino a formare il misterioso disegno che trova spazio nelle ultime pagine di ciascuna sezione; le miniature dei tarocchi sono presenti anche ai margini delle pagine e pongono immediatamente sotto gli occhi del lettore l’immagine della carta scelta, per aiutarlo a seguire ogni storia, ma anche per stimolarlo a immaginare un diverso sviluppo.

Le strutture delle storie sono essenziali, prive di dettagli e simili tra loro; una scelta obbligata se pensiamo al numero ristretto di personaggi (solo le figure umane presenti nel mazzo) e il doversi affidare a questo particolare tipo di linguaggio. Alcune situazioni si ripetono più volte, rispondendo alle necessità di comprensione e memorizzazione semplice della trasmissione orale.

Impossibile, per questo motivo, non scorgere un parallelismo tra la costruzione del Castello di Calvino e gli studi portati avanti dal linguista e antropologo Vladimir Propp sulle funzioni narrative delle fiabe russe di magia (Morfologia della fiaba, 1928).

Al termine dell’analisi di un ampio corpus di 400 fiabe tradizionali, Propp aveva rintracciato sette personaggi caratteristici (eroe, protagonista, antagonista, falso eroe, mandante, aiutante, donatore, persona ricercata), trentuno funzioni narrative (il divieto, il salvataggio, il tranello etc.) e uno schema generale (equilibrio iniziale, rottura dell’equilibrio iniziale, peripezie dell’eroe, ristabilimento dell’equilibrio) che potevano essere ricondotti a tutte le opere prese in esame, affermandosi come pioniere assoluto del formalismo applicato alla struttura narrativa. Il concetto di “funzione narrativa” sarà poi ripreso da Cesare Segre, che supererà il limite proppiano della circoscrizione geografica dei testi estendendo la ricerca al Decameron e a Lisabetta da Messina, novella narrata nella IV giornata «sotto il reggimento di Filostrato».

Nel 1973 Calvino, durante il suo soggiorno parigino, era entrato a far parte dell’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), un organismo di ricerca sperimentale fondato da matematici appassionati di letteratura e letterati appassionati di numeri, che aveva l’obiettivo di applicare strutture numeriche e formule matematiche alla creazione di opere letterarie. Un piccolo nucleo di pensatori, inserito in un contesto più ampio di riflessione in cui l’idea che l’opera letteraria potesse essere una combinazione, il risultato di un’operazione affidata al lettore, si era già diffusa ampiamente con il nome di Letteratura combinatoria interessando intellettuali e scrittori del calibro di Borges, Roussel, Queneau e Perec. Il testo non si definisce in una forma fissa nel momento in cui passa dallo scrittore al lettore, ma si apre continuamente a nuove possibilità poiché è fatto di elementi, di tessere che possono essere smontate e rimontate alimentando un processo creativo che non finisce.

Nel caso specifico de Il castello dei destini incrociati, la struttura matematica che viene applicata alla costruzione dell’intreccio è il «quadrato magico» che vediamo nell’illustrazione e che ricalca la forma del tavolo a cui sono seduti i commensali. Le carte numerate sono quelle con cui ciascun ospite inizia il proprio racconto e sono seguite da altre sedici carte disposte su due colonne; il bordo rosso e il bordo blu segnano le prime due storie: “Storia dell’ingrato punito” e “Storia dell'alchimista che vendette l'anima”, che, come mostra il disegno, si intersecano in un punto utilizzando quattro carte uguali.

A partire da questi due assi iniziali, tutte le altre carte sono accostate vicine e si intrecciano in numerosissime combinazioni, ma comunque limitate dalla rigida struttura della griglia. La carta, considerata in quanto tassello numerico, ha un numero di collocazioni limitato. Il numero di interpretazioni che si possono dare alle carte accostate, invece, è infinito.

Poggiato sul suo tavolo di lavoro, l’autore ha sempre un catalogo millenario di vite immaginate e pronte per essere scelte e giudicate degne di prendere posto sulla pagina; ha segnalibri di rimandi letterari, ha “orecchie” agli angoli dei fogli zeppe di colpi di scena, ha tinte con cui sfumare i sentimenti. Nel Castello dei destini incrociati Calvino ci dà la possibilità di sederci con lui a questo tavolo, ci fa compagni della scelta, della messa in sequenza, della costruzione fantastica fatta di funzioni e finzioni.

Mentre lui, che veste i panni dell’autore-testimone, come lo chiamerebbe Friedman, davanti a un numero così grande di possibilità narrative diventa paradossalmente impotente poiché osserva attraverso il filtro visivo del personaggio in cui si incarna l’intreccio da lui stesso creato senza poter prevenire gli eventi o pregiudicare eventuali sviluppi, almeno fin quando non arriva il suo turno. Le carte da lui disposte in successione originano una storia che è la storia di tutti gli autori contemporanei, che cercano materia sempre nuova da plasmare, ma devono necessariamente fare i conti con un passato già scritto, «un sottosuolo che appartiene alla specie, o almeno alla civiltà, o almeno a certe categorie di reddito». Esordisce con la carta che crede lo rappresenti più di tutte le altre, il re di bastoni, poiché il bastone che tiene in mano con sicurezza rappresenta simbolicamente il calamo, la matita o la penna usata dallo scrittore che, srotolando i fili d’inchiostro sulla pagina, ci conduce fino alla fine del libro.

«Un personaggio che se nessun altro lo reclama potrei ben essere io: tanto più che regge un arnese puntato con la punta in giù, come io sto facendo in questo momento, e difatti questo arnese a guardarlo bene somiglia a uno stilo o calamo o matita ben temperata o penna a sfera e se appare di grandezza sproporzionata darà per significare l’importanza che il detto arnese scrittorio ha nell’esistenza del detto personaggio sedentario. Per quel che so, è proprio il filo nero che esce da quella punta di scettro da poche lire la strada che m’ha portato fin qui».

.jpg)