È stato accolto con qualche perplessità al suo apparire a Venezia Under the Skin, terzo lavoro del britannico Jonathan Glazer che punta tutto sulla star Scarlett Johansson (e non poco sul suo primo nudo integrale cinematografico).

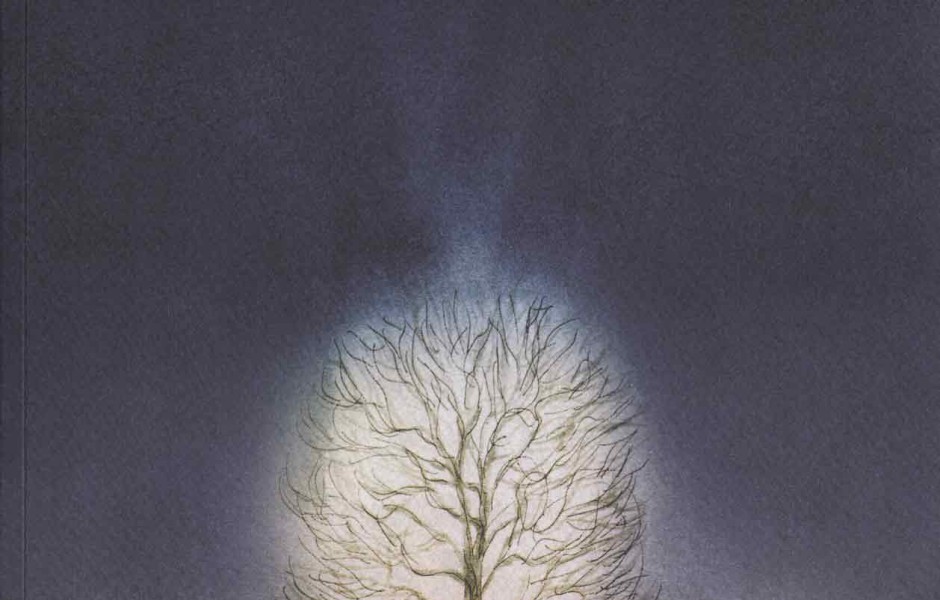

Un motociclista raccoglie il corpo di una donna priva di conoscenza dal bordo della strada in una notte scozzese. Senza dire una parola la carica sul retro di un furgone. In un enorme spazio bianco e luminoso, un’altra donna, nuda, simile in tutto alla prima, spoglia il corpo con lenta precisione. Indossa i suoi panni, trucca di rosso le labbra, poi si mette alla guida del furgone e inizia girare senza meta lungo le strade statali e i grandi corsi delle città, dei paesi, dei villaggi. Quando incontra degli uomini accosta, chiede informazioni su mete sempre diverse, sorride, fa complimenti e li invita a salire. Li porta in case in rovina che dietro la porta d’ingresso nascondono uno spazio enorme, questa volta nero. Lì inizia a spogliarsi, fissando negli occhi gli uomini, un panno alla volta, loro la imitano, la seguono mentre cammina in una specie di danza lenta, finché il pavimento non si fa liquido e li inghiotte. La donna è una cacciatrice aliena, cerca uomini soli per imprigionarli, il motociclista la segue in silenzio eliminando le tracce dell’esistenza delle vittime.

Come la cacciatrice sia arrivata sulla Terra, chi sia, perché prenda prigionieri, non viene mostrato dal regista Jonathan Glazer, che ha compresso le più di mille pagine del romanzo cult di Michael Faber Sotto la pelle in un film di poco più di un’ora e mezzo, tagliando ogni struttura superiore, ogni elemento di fantascienza ulteriore che ponga un collegamento tra l’alieno e il suo mondo natale, tra le sue vittime e la sua missione, tra il suo essere predatrice e la forma della sua caccia.

Alleggerendo la materia narrativa di tutto quello che non è immediatamente rivolto alla cacciatrice, Glazer, che ha riscritto il soggetto e ha poi affidato la sceneggiatura a Walter Campbell, spoglia Under the Skin degli elementi più propriamente fantascientifici per concentrarsi sul duplice ruolo della femminilità. La cacciatrice aliena è una predatrice spietata consapevole della potenza della pelle che la ospita sugli uomini. Usa la seduzione per convincere le prede oltre la paura dello sconosciuto, per distrarli dall’ambiente irreale in cui finiscono per essere prigionieri, usando il corpo nudo come esca. C’è un momento in cui il lato umano inizia a prendere il sopravvento, in cui la pelle prevale sul corpo e l’umano prevale sull’alieno. È la vista del sangue di un venditore di rose, ferito da una spina, è l’incontro con un uomo deforme, gentile e timido, che non merita di finire prigioniero, a rendere l’alieno donna, a farle scoprire una dimensione umana. La scoperta delle sensazioni – la fame, il ritmo, il freddo, la paura – e la guida paziente di un uomo buono, che la assiste senza domandare, allontanano la natura feroce della donna conquistatrice lasciando un oggetto fragile che diventa anzi vittima della attenzioni sbagliate di un uomo.

Diventando donna, l’aliena perde la sua natura. Non affronta più il mondo, ostile e rigido come sono le Highland scozzesi battute dal vento, non usa più il corpo come un’arma.

Nel semplificare l’enorme portata del romanzo di Faber, Jonathan Glazer riduce Under the Skin a una metafora dell’aggressività dell’uomo contro il diverso, sia esso la donna o l’alieno. La nota di freddezza generale che attraversa il film, dall’indifferenza algida degli alieni all’incapacità affettiva degli uomini, unita al livore della messa in scena, dipinge un mondo ostile e distante, in cui il contatto, la comunicazione, non è mai pienamente possibile e a prevalere è sempre la solitudine.

Se si può contestare che il passaggio da predatrice a preda sia svolto con eccessiva leggerezza nel suo procedere per scarti che devono essere intesi perché appena mostrati nella semplificazione quasi sublimata di ogni forma di rappresentazione emotiva, è innegabile che lo stile in sé visionario di Glazer – tornato ai livelli dei suoi videoclip più celebri (“Street Spirit” e “Karma Police” per i Radiohead; “Karmacoma” per i Massive Attack) più che al suo cinema precedente (soprattutto Birth – Io sono Sean), amplificato dall’assimilazione quasi completa, a tratti imitativa, della lezione del Kubrick di 2001: Odissea nello spazio – coniugato alla colonna sonora alienante di Mica Levi, ponga Under the Skin nel ristretto novero di film dotati di una personale, e riconoscibile, cifra stilistica.

Scarlett Johansson è brava a incarnare due diversi tipi di impassibilità: il primo è quella dell’aliena aggressiva, consapevole del potere sessuale che sfrutta con calcolo; il secondo è quello dell’attonita presa di coscienza del lato umano, della debolezza delle sensazioni nuove, della fiducia, della solitudine, della paura.

(Under the Skin, di Jonathan Glazer, 2013, fantascienza, 104’)