Un libro può aprirsi in modi diversi. Non solo spalancando le pagine.

Un libro è aperto quando schiude la sua storia. Quando riesce a liberarla.

Per questo i libri come idea e non come oggetto precedono di secoli la carta, quando il solo involucro ad avvolgerli era l’aria. Tagliata da una voce. La voce che scrive parlando.

Che rende accessibile l’incontro con il mondo altrove.

Perciò, in questo nuovo appuntamento mensile, ci imbattiamo in una casa editrice in cui i titoli davvero fanno rumore. In cui ogni parola ha un peso specifico. Quello del suo stesso suono.

Si tratta di Emons, casa editrice interamente dedicata alla pubblicazione di testi in formato audio. Fondata a Roma nel settembre del 2007 per iniziativa dell’editore di Colonia Hejo Emons, insieme a Viktoria von Schirach (direttore editoriale) e Axel Huck, forti della loro esperienza tedesca. Il progetto all’inizio sembra azzardato in Italia, anche se in altri paesi europei il mercato è curioso, ampio e in espansione. Il progetto come tale, parte come un’avventura.

È proprio Viktoria Von Schirach ad affermare divertita: «Alla prima fiera di Roma, Più libri più liberi, dovevamo ancora spiegare che cosa erano questi audiolibri. Alcune persone ci guardavano scandalizzate, dicendo con disprezzo che non li avrebbero mai comprati perché loro “amavano i libri”. Altri ci spiegavano che non erano mica ciechi». Si avvia il motore con quattro audiolibri: Caos calmo scritto e letto da Sandro Veronesi,Testimone inconsapevole scritto e letto da Gianrico Carofiglio, Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren letto da Marina Massironi, L’Italia spensierata scritto e letto da Francesco Piccolo.

Infondere vita alla parola stampata vuol dire quindi scegliere la voce giusta, perché «l’attore o l’attrice devono in qualche modo corrispondere al libro».

In cinque anni di attività il catalogo consta di più di ottanta titoli. Perché a crescere è stata la risposta del pubblico, la consapevolezza dell’utilità del prodotto, non soltanto destinato alla nicchia dei pigri o dei non vedenti. Un’alternativa reale e di grande qualità tecnica, che prevede esclusivamente versioni integrali delle opere selezionate e che ha coinvolto attori e autori sempre più di rilievo, diversificando i target e le varie esigenze. Perché la frenesia quotidiana di chi a esempio viaggia in macchina o ha gli “occhi occupati” o la lentezza di chi invece presenta difficoltà di lettura non diventino un limite, ma paradossalmente un punto di forza.

Perché la letteratura ha bisogno di scavarsi altri canali per raccontare il tempo in cui cammina.

Le categorie abbracciate sono molte: i classici, l’epica, il fantasy, la narrativa straniera, quella italiana, quella per ragazzi, i gialli, le raccolte di racconti, i saggi e la sezione dedicata ai viaggi.

Si differenziano otto collane:

– Bestseller, che include successi consolidati tra cui La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini, letto da Piera Degli Esposti e Ragionevoli dubbi di Gianrico Carofiglio, interpretato dallo scrittore stesso.

– Classici, che comprende Cuore di tenebra di Joseph Conrad, per la voce di Francesco De Gregori e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, letto da Paola Cortellesi.

– Contromano, dall’omonima collana della Laterza focalizzata sulla letteratura di viaggio.

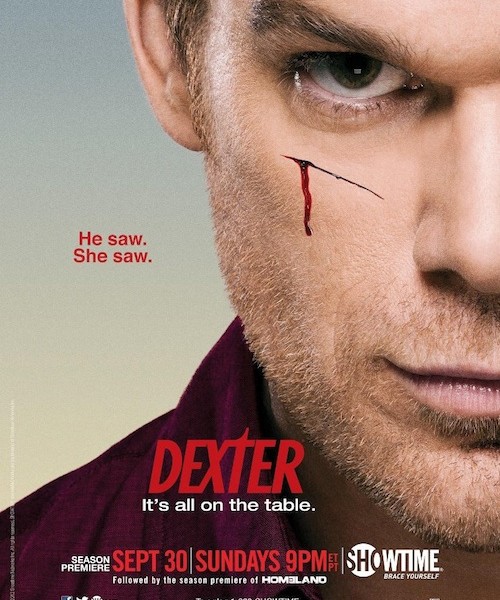

– Emons-Feltrinelli, in collaborazione con la grande casa editrice. Tra i vari titoli spiccano Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi, raccontato da Sergio Rubini e Novecento di Alessandro Baricco, letto da Stefano Benni.

– Pop, in cui segnaliamo I 36 stratagemmi, a cura di Gianluca Magi e letto daDino Gentili.

– Gold, che contempla Accabadora, scritto e letto da Michela Murgia e Vita, per mano e voce di Melania Mazzucco.

– Noir, dov’è inserito Casino Totale diJean Claude Izzoper la voce di Valerio Mastrandrea.

– Zic, ultima apparsa lo scorso febbraio, che propone brevi letture della durata di 20 minuti.

Emons si avvale quindi di importanti collaborazioni, annoverando coedizioni con Feltrinelli, Marsilio, l’Espresso e Libreria Editrice Vaticana. Inoltre, insieme a Full Color Sound e Il Narratore ha fondato Aedo, Associazione Editori di Audiolibri, a cui in seguito si sono aggiunti altri sette membri.

Ma se dovessimo avvicinarci adesso, e mettere in valigia, o nel serbatoio di storie da ascoltare, qualche titolo preciso, vi proporremo queste tre possibilità:

– Il Grande Gatsby di Francis Scott- Fitzgerald, letto da Claudio Santamaria.

– Cecità di José Saramago, interpretato da Sergio Rubini.

– Le notti bianche di Fedor Dostoevskij, letto da Fabrizio Bentivoglio.

La certezza di tre capolavori, vissuti, animati, capaci quasi di prendere corpo nella gola di tre grandi voci.

È il caso di dire che la pagina vibra, oltre a farci vibrare.

Nel valore editoriale di quella che non è più una semplice scommessa.