Non devo parlare. Posso dire di sì o di no con la testa. Se mi chiedono quanti anni ho posso ancora usare le dita. Se mi chiedono di chi sono figlia posso dire i cognomi dei miei nonni: Murino e Zentile, li ho sentiti pronunciare solo da sardi quindi la dizione giusta mi viene quasi naturale, non dovrei destare sospetti. Ma a volte non bastano neanche tutte queste cautele. Appena mi identificano come l’unica nipote femmina di mastro Fortunato è finita, e cominciano a farmi il verso, parlandomi con una cadenza romana improbabile, ma a loro tutto è concesso, giocano in casa. Io invece, che vengo qui tre mesi l’anno da quando sono nata, sono e sarò sempre quella strana, quella forestiera, che arriva da una città gigantesca, inconcepibile e soprattutto, il peggior aggettivo che un sardo possa attribuire, continentale. Del tutto inutile imparare come e meglio degli altri bambini ad ammazzare le mosche con l’elastico, a impennare con la bicicletta, a mangiare gli asprissimi gambi di “agrittu”, i fiori del trifoglio, e altre amenità da piccola greffa locale. Semplicemente patetici i miei tentativi di imitare l’accento di Sorso, il paese di mia madre, ancora più ostico del già impossibile sassarese.

In fondo volevo solo essere come tutti gli altri bambini, confondermi con loro, dimenticare da dove venivo e concentrarmi sui giochi.

Un giorno mio nonno, che tutti chiamavano mastro Fortunato perché era fabbro, e che in fondo era anche lui un po’ straniero a Sorso, essendo nato a Gairo, in Ogliastra, mi regalò un piccolo blocchetto per gli appunti e una matita: «Così quello che vuoi dire lo scrivi». Ci ho provato per qualche giorno, ma non ha funzionato, gli altri bambini mi ridevano in faccia e gli adulti mi inchiodavano alle mie responsabilità di persona parlante: «Ma mudda sei?», col risultato di farmi sentire doppiamente strana: romana e finta invalida. Ma ero lo stesso molto fiera di quel trucco che nonno Fortunato aveva escogitato solo per me, era un vero genio: aggiustava qualunque cosa, persino le biciclette dei bambini che non conoscevo, inventava per me storie pazzesche di giovani pastori o contadini che, intrappolati da potenti incantesimi, si salvano grazie alla loro intelligenza risolvendo enigmi impossibili; mi svegliavo volentieri all’alba per andare con lui a cercare lumache per le campagne intorno al paese dopo un acquazzone notturno, ed era il mio unico e solo eroe quando infilava le camere d’aria in una tinozza piena d’acqua per scoprire dove si nascondeva il buco da rattoppare.

La prima volta che mi portò a prendere l’acqua alla fonte della Billellera ero molto piccola e non sapevo niente della leggenda. Ma c’è stato un momento preciso, intorno ai dieci anni, in cui realizzai che la fontana stregata poteva essere la svolta che mi avrebbe salvata dall’incubo della diversità. Quel giorno andai con nonno a prendere l’acqua con un’eccitazione nuova, c’ero già stata ma mi sembrava di vederla per la prima volta: una costruzione imponente, circondata da olmi secolari e da un acciottolato che scricchiolava a ogni passo, come per allertare la fonte che qualcuno si stava avvicinando, forse per abbeverarsi per la prima volta e quindi, per via dell’incantesimo della leggenda, diventare matto, come tutti i sorsesi. Mi sono avvicinata con solennità al bocchettone, pensando che bevendo direttamente alla fonte sarei diventata matta pure io, e sarei stata finalmente una sorsese tra i sorsesi, un’autentica “sussinca macca”, e che nessuno avrebbe mai più notato la differenza.

Dopo aver bevuto fino a non poterne più ho guardato mio nonno. Stava riempendo i bottiglioni da portare a casa. Quando si è accorto che lo fissavo con quella che doveva essere un’espressione molto seria, si è fermato, e mi ha guardata a sua volta. Gli ho chiesto se vedeva qualcosa di nuovo. Lui mi ha sorriso, e mi ha detto: «Bella di nonno tuo, ma tu sempre nuova, sempre diversa sei, in ogni momento, e guai mi’… guai se smetti!»

“Non capisco un’acca”: a tu per tu con Maurizio Ceccato

Parlare dei libri che leggiamo significa, in fondo, averci capito qualcosa. Ma quando il libro in questione si intitola Non capisco un’acca (Hacca, 2012), forse vuol dire che questa conclusione vuole essere messa quantomeno in discussione.

Un progetto che riflette sulla lingua mentre usa le immagini come specchi o contraltari della parola. Ma anche un album che esalta il valore delle immagini come linguaggio. Per capire qualcosa in più su questo interessante esperimento di contaminazione che è Non capisco un’acca, abbiamo chiacchierato con il suo eclettico autore, Maurizio Ceccato, che ci ha fatto percorrere alcuni sentieri di un libro dalle tante biforcazioni.

Non capisco un’acca sembra voler essere un percorso all’interno del linguaggio, un gioco sulla possibilità di comunicazione attraverso l’avvicinamento del codice visivo a quello linguistico. Come nasce l’idea di questo libro/album e, soprattutto, la scelta di sperimentare al suo interno l’uso di questa lettera?

Il Tommaseo nel suo dizionario definisce: «Saper due acche, sapere qualcosa, ma poco a quel ch’altri sa. Non ho che dire un’acca, è lo stesso che dire: non ho che dir nulla». Sono rimasto stupito nell’apprendere e nello scoprire che questo modo di dire non aveva mai solleticato alcun letterato o poeta nel passato ma anche nel recente Secolo breve. Questo vuoto ha innescato la mia curiosità e mi sono appassionato a stendere delle regole come in un gioco, che mi avrebbero permesso di dare forma a questa idea.

Alla partenza c’era anche l’intesa con la casa editrice Hacca, della quale sono il designer, che aveva creduto in un progetto ambizioso come questo. L’editrice Francesca Chiappa mi ha infatti lasciato carta bianca e io l’ho ricambiata con un titolo che si legasse a doppio nodo come in un gioco di specchi.

Nel testo si incontrano immagini diverse, da quelle che con maggiore intensità riempiono la pagina bianca a quelle che sembrano non volerla invadere; dalle immagini nascoste nei labirinti alle illusioni ottiche. Quanto le immagini non vogliono far capire un’acca e cosa ha portato a utilizzare immagini così diverse tra loro?

Il gioco che volevo mettere in campo per il lettore, anche il più distratto, era complesso. Non far dialogare le filastrocche, nel loro ritmo serrato e apparentemente incomprensibili (tutte le parole sono prese da vocabolari della lingua italiana corrente), con l’iconografia o la rappresentazione visiva che le conteneva. Se si usasse una matematica filosofica direi che 1+1=3. Nel senso che il significato della narrazione, non coincidente con le immagini, se sommata o confrontata darebbe al lettore una terza possibilità interpretativa, non pedissequa né didascalica. Ho disseminato come nei rebus e nell’enigmistica un significato che non è immediatamente riconoscibile ma l’utilizzo di un immaginario comune come quello delle stampe vittoriane usate per la pubblicità di fine Ottocento o dei libretti di istruzione rende la pagina fruibile senza bisogno di approfondire. Tra le varie combinazioni esiste un comune denominatore iconografico contrappuntato da immagini a frattali di natura optical ovvero “illusioni” che nella loro astrazione riconducono alla mutevole H muta.

Ma Non capisco un’acca è, fin dal suo incipit, una narrazione intorno alle filastrocche e le immagini. Ma chi è, o qual è, il soggetto di questa narrazione?

È interessante ritrovare questo leit-motiv legato alla narrazione. In effetti una segreta narrazione esiste ma sta al lettore trovarla. Posso dire che ciò che lega tutto l’album è, oltre a una impossibilità dei personaggi di avere un’uscita di sicurezza, quello di essere maledettamente melodrammatici.

Al contrario di quanto si sa, sembra che in questo libro l’acca sia tutt’altro che muta, anzi, al contrario delle immagini, sembra fare molto rumore. Quanto può far rumore l’acca e quanto l’aiuta in questo l’inserire le parole in una struttura così particolare come la filastrocca?

Se penso a una narrazione, solitamente mi trovo di fronte a una linea retta con incipit, svolgimento, climax e finale dove i personaggi seguono un senso unico che li porta da A a B. In Non capisco un’acca ho voluto usare quella narrazione breve e desueta come la filastrocca ritmata coadiuvata da una immagine. Questo rende superficialmente fruibile il gioco tra parola e immagine avvicinando persone di differenti età. Apri il volume in qualsiasi punto senza avere la sensazione di esserti perso qualcosa nelle pagine precedenti ma procedendo anche in autoreverse. Lo diceva anche Calvino: ogni narrazione è un’archi-tettura potenzialmente modulare e combinatoria, un accattivante baccanale di attaccature e riattaccature dove tutto può succe… ehm, ACCAdere.

(Maurizio Ceccato, Non capisco un’acca, Hacca, 2012, pp. 96, euro 16)

Il vizio di scrivere. La poesia di Giorgio Caproni

È un istinto animalesco, proprio di ogni essere umano, desiderare di guardare il mondo da lontano per tracciare una riga in mezzo alle cose, in mezzo ai globuli colorati di questa zolla di cielo. Ma il volo è di cera, è solo un’illusione, artificiale. Le nuvole non appartengono al cielo: sono un’invenzione della terra. «Ho provato anch’io. / È stata tutta una guerra / d’unghie. Ma ora so. Nessuno / potrà mai perforare / il muro della terra» (Il muro della terra, 1975): è Giorgio Caproni che parla; batte i pugni contro il muro, dispera di riuscire a scalfire la crosta terrestre, a scavare nelle cose con la ragione per coglierne il succo, il fuoco, il vero. L’ostacolo sono le cose stesse, il reale, quello che abbiamo davanti agli occhi e che ci distrae. Forse è per questo che nell’antichità i ciechi erano ritenuti più capaci di scienza. Forse è per questo che la parola “fantasma”, ciò che non vediamo, deriva dal greco antico phàntasma, che condivide la radice con phaos, che significa “luce”. Nell’ultimo verso della poesia c’è un riferimento dantesco: «Ora sen va per un secreto calle, / tra’l muro de la terra e li martiri, / lo mio maestro, e io dopo le spalle»; siamo all’inizio del X canto dell’Inferno: Dante aveva temuto di essere abbandonato da Virgilio per sempre. Anche Caproni qui teme di essere abbandonato da Virgilio, il logos, che non può restituire ai suoi occhi la verità delle cose.

Alla ricerca del phaos Caproni andrà per tutta la vita, zappandone la scorza con le sue parole. Caproni è animato da un «incessante “non so”», come Wislawa Szymborska definì il rovello dei poeti: per lui le risposte trovate sono sopraffatte da altre domande, instancabilmente; si riduce alla solitudine, allora, in mezzo al teatro di globuli colorati e fitti giràli e canta, in ginocchio, l’unica risposta possibile, l’incomunicabilità: «Si#, Re#, Fa#, La».

Giorgio Caproni esordì nel 1936 con una breve raccolta, Come un’allegoria. Qui riecheggiano le suggestioni di altri due poeti liguri, Camillo Sbarbaro e Eugenio Montale. Quest’opera è dedicata alla memoria di Olga Franzoni, prima fidanzata del poeta, morta nel 1936 in Val Trebbia, «amata e disperatamente perduta». Nel libretto Per esser gai come Titania del poeta francese Pierre Jean Jouve, tradotto da Aldo Capasso nel 1935, appartenuto a Caproni e attualmente presente nel Fondo Giorgio Caproni della Biblioteca Guglielmo Marconi di Roma, si ritrovano intere pagine solcate dalle annotazioni di Caproni; su una ci sono delle tracce particolari: accanto alla diciassettesima poesia, sotto l’orma di un rossetto, Caproni scrisse a matita che quel segno era stato lasciato da un bacio di Olga, per poi notare una strana coincidenza: «17 febbraio amandoti, 27 febbraio peggiorando, 7 marzo morta a 27 anni!».

Le immagini del dolore filate sapientemente per Olga si ritrovano anche in una raccolta del 1938, Ballo a Fontanigorda e ne Il gelo della mattina, del 1954. Ma più Caproni si sforza di darsi fiato, più si rende conto di quanto sia difficile scalfire il “muro della terra” ed ecco che inizia a dubitare delle potenzialità simboliche della parola, che diventa più ambigua e indeterminata per il complicarsi del rapporto tra significante e significato: si insinuano nei versi degli echi ermetici.

Di questo periodo è Finzioni. «Il poeta è un fingitore / finge così completamente / che giunge a finger che è dolore / il dolore che davvero sente», scrive Fernando Pessoa. Questo è quanto mai vero anche per Caproni, che aggancia gli artifici della poesia all’esistenza, senza lasciarli sbrigliati, fine a se stessi, mera letteratura.

Con Cronistoria Caproni si vide pubblicato per la prima volta da un editore di rilevanza nazionale, il fiorentino Vallecchi, nel 1943. Nel 1956 dà alle stampe Il passaggio di Enea, raccolta in cui si ripropongono testi editi accanto a nuove produzioni. Qui è tangibile il mare che bagna la Liguria con gli ambienti montuosi propri della regione, che offrono il sostegno all’involarsi di una «felicità naturale», che poi puntualmente ricade nella dolorosa consapevolezza della scomparsa di Olga. Questo dolore privato ha le caratteristiche di un’ossessione, di un tragico refrain, anche quando Caproni trova le parole per dare voce al suo amore per un’altra donna, Rina Rettagliata, che diventerà sua moglie. Ne Il passaggio di Enea la morte di Olga non è solo dramma privato, ma è lo specchio di una sofferenza collettiva, che l’intero mondo vive per l’inizio della guerra: i testi scritti tra il 1938 e il 1942, infatti, si sostanziano in una poesia più malinconica e meditativa. Nella terza parte di questa raccolta il dolore legato ai fatti di guerra si trasforma in orrore e dannazione: la riflessione sulla morte e sull’incertezza della vita umana si posa dappertutto.

Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, Terzo libro ed altre cose e Il muro della terra sono le opere pubblicate successivamente. L’ultima è Il conte di Kevenhuller, del 1986. Caproni si sporca le mani con la quotidianità per raccontare la dolente epica universale: non ha paura di mescolare la lingua popolare con quella colta, in base al bisogno; seguendo questa direzione approda, in queste ultime raccolte, a una sorta di religiosità senza fede, a una mistica quotidiana.

L’ufficio di Caproni era la poesia e fece i lavori più diversi per sostenerlo: dall’impiegato al maestro elementare, attività che lo occupò più stabilmente. Dopo la guerra collaborò con Avanti, Mondo operaio, L’unità e altre riviste non solo come giornalista culturale. Inoltre fu traduttore di Proust, Baudelaire, Céline, Maupassant, Apollinaire. Caproni aveva scoperto la poesia a sette anni, nella biblioteca del padre, incappando nella Divina Commedia, rapito da quei suoni incomprensibili, eppure dolcissimi: la sua passione all’epoca era la musica. All’opera di Dante resterà per sempre legato, tanto che Il seme del piangere e Il muro della terra sono proprio ispirate a essa. Quando gli si chiedeva come fosse arrivato alla poesia, rispondeva: «[ci sono arrivato] studiando, appunto, la musica. Per comporre dei corali a quattro voci […] il mio maestro voleva che musicassi delle parole: prendevo dei poeti antichi, il Poliziano, Rinuccini, il Tasso lirico; poi alla fine mi stancai di fare queste ricerche; cominciai a scriverli da solo: vidi che il maestro non se ne accorgeva, non mi chiedeva di chi erano. E ecco che mi prese il vizio di scrivere la poesia. Poi la musica è caduta e è rimasto il paroliere».

Chissà come sarebbe andata se non ci fosse stato quel maestro esigente. Per dirla con James Hillman, fu lui, inconsapevolmente, il mentore di Caproni, perché creò il terreno adatto affinché emergesse il suo dàimon, quell’invisibile che il piccolo Giorgio si portava dentro, ancora senza nome. In mezzo a Si#, Re#, Fa# e La sbocciò la poesia di Caproni. Per tutta la vita si portò dietro questa «settima diminuita», in tutta la sua poesia, nello sguardo sghembo e irrisolto, nel senso di precarietà che cerca una legatura di valore, nel tentativo di scavo del «muro della terra» alla ricerca del phaos, la sfuggente verità delle cose eppure, proprio perché senza requie, senza luogo, utopistica, oggetto privilegiato della poesia. Ma il viaggio del poeta non può fermarsi alle cose: prosegue in direzione dell’essere umano, alla ricerca dell’abisso, di quel punto di congiunzione tra il sé del poeta e il sé di tutta l’umanità.

Dopotutto, come confidò Caproni in un’intervista, il poeta è «un po’ come il minatore che dalla superficie cioè dall’autobiografia, scava, scava, scava, scava finché trova un fondo nel proprio io, che è comune a tutti gli uomini. Scopre gli altri in se stesso». Si#, Re#, Fa#, La: se le cose con le loro segrete verità possono tradire Caproni, l’uomo no, non può farlo, perché il La a 432 Hz produce il suono del battito cardiaco.

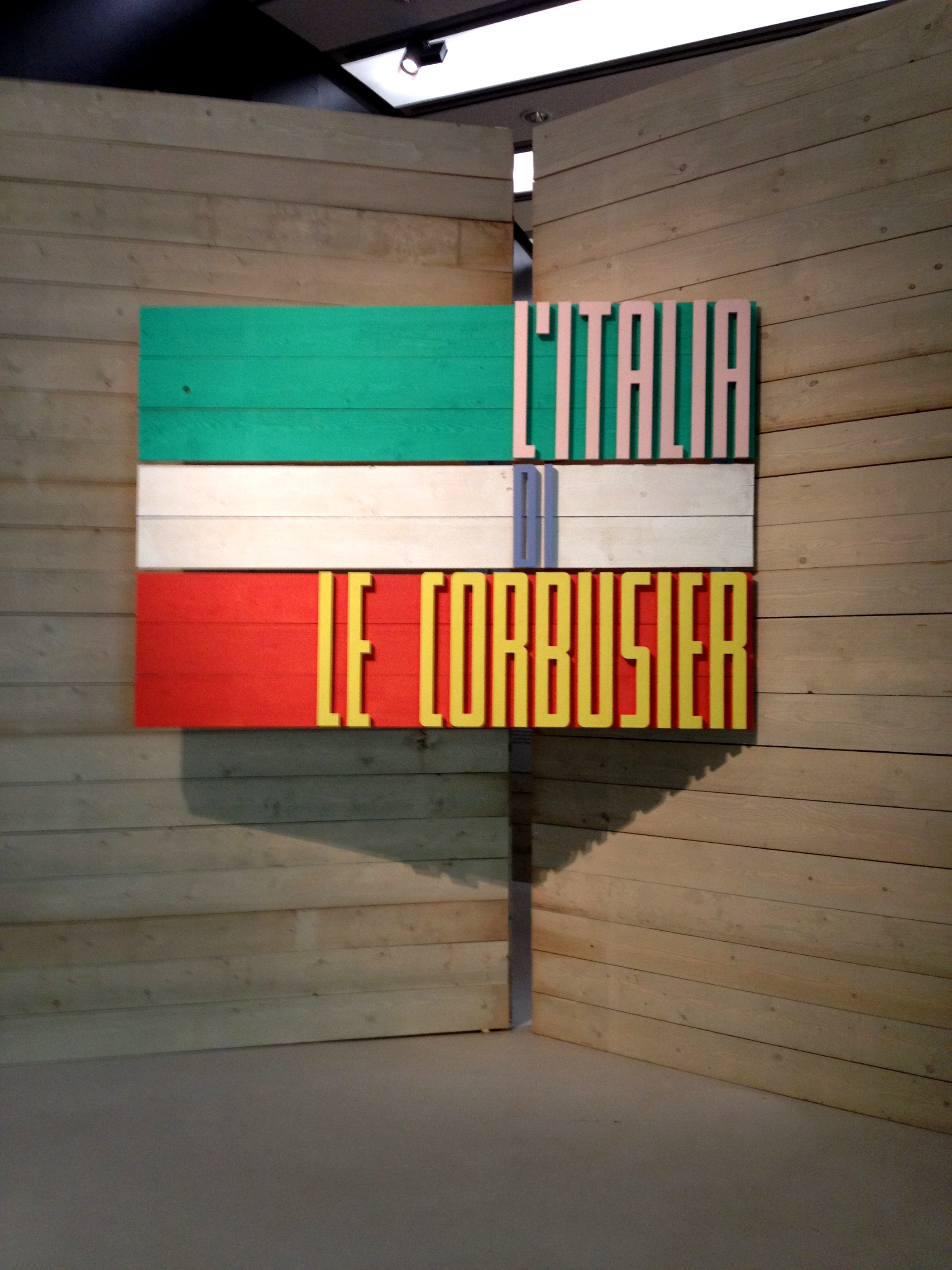

“L’Italia di Le Corbusier” al MAXXI

Sulla scia dei Grand Tour ottocenteschi, anche Charles-Édouard Jeanneret, in arte Le Corbusier, intraprende nel 1907, all’età di vent’anni, il proprio viaggio culturale alla volta dell’Italia, da sempre meta fondamentale nella formazione dei giovani intellettuali europei. Si apre così la mostra, a cura di Marida Talamona, ospitata nel museo romano di Zaha Hadid, con l’obiettivo di testimoniare i rapporti tra l’architetto svizzero e tutti gli attori della scena artistica e culturale della prima metà del Novecento in Italia.

In questo primo iter, da subito emerge il ruolo essenziale della tappa toscana e, soprattutto, della visita alla Certosa di Galluzzo, che colpisce Le Corbusier per la sistematicità delle celle monachesche e che prefigura, in qualche modo, la sua ricerca nell’ambito delle unità abitative, volumi in cui l’individuo deve poter svolgere contemporaneamente le funzioni personali e quelle collettive. Per la prima volta vengono qui esposti gli studi sulla pianta e sulla sezione della cella, proprio a qualificare il loro ruolo paradigmatico nello sviluppo dell’architettura del Maestro. Inediti sono anche due disegni dell’Isola Tiberina, raccolti nel carnet de voyage n. 10, che vengono qui messi a confronto con “L’ile et le pont de San Bartolomeo” del paesaggista Jean-Baptiste Corot e con l’opera di Paul Cézanne e dei suoi poetici panorami.

Suggestionato dall’archeologia italiana, dagli studi di Camillo Sitte sulle città antiche e medievali e da quelli di Brinckmann su esempi rinascimentali e barocchi, Le Corbusier pubblica La Construction des Villes e nello stesso periodo, alla Bibliothèque Nationale di Parigi scopre la pianta di Roma di Pirro Ligorio, “Antiqvae Vrbis Imago”, di cui utilizzerà un frammento in alcuni articoli della celebre rivista L’Esprit Nouveau, fondata nel 1920 con l’amico Amédée Ozenfant.

Le Corbusier torna in Italia nel 1911, al termine del suo Voyage d’Orient, e nel 1921: due viaggi caratterizzati soprattutto dalla documentazione fotografica attraverso la sua Brownie Kodak, oltre che dall’inconfondibile taccuino. L’esposizione, da questo momento in poi, si carica di quel sapore personale che rende umana la figura dell’architetto, che non la celebra come inarrivabile talento, ma che la esalta come testimone dell’architettura del secolo precedente e, in generale, come uomo del passato: aspetto che viene esaltato ancor di più dalla semplicità dei pannelli espositivi in tavolato di legno, così essenziali da permettere la totale percezione delle fotografie e degli altri documenti presenti.

Passando nella sezione centrale della mostra, in cui vengono presentate le analogie pittoriche tra l’architetto e gli artisti che collaboravano alla rivista Valori Plastici, tra cui Carrà e Morandi, il percorso espositivo prosegue delineando sempre più i rapporti con la situazione socio-politica italiana: l’intensa rete di contatti col Gruppo 7 e con Alberto Sartoris, che si intensifica grazie ai Congressi Internazionali di Architettura Moderna; la mancata realizzazione delle proposte per il Palazzo Littorio, dei progetti per Pontinia e di quelli per la periferia Nord di Roma; la fitta corrispondenza con Adriano Olivetti, la visita alla FIAT di Torino nel ’34, ma ancora nessun seguito per i progetti della fabbrica di Ivrea e per la Stazione di sport invernali in Val d’Aosta.

L’osservatore ha, dunque, modo di avere un quadro ben delineato delle relazioni che intercorrono tra l’Architetto e l’Italia: l’iniziale viaggio scolasticamente obbligato, diviene da subito una continua scoperta per Le Corbusier e, in questa occasione, anche per il pubblico, che, passo per passo, tappa per tappa, può ripercorrere cronologicamente non solo l’evoluzione, bensì la formazione dello stile del maestro svizzero, attraverso i suoi modelli di riferimento e, nel caso particolare, attraverso i luoghi, le persone e le percezioni, sia culturali che naturalistiche, che l’Italia gli ha offerto.

A tal proposito, è emblematica la frase scritta al suo maestro, Charles L’Eplattenier, durante il viaggio del 1911, dopo la risalita da Napoli fino a Pisa: «L’Italia è ancora e sempre un mito»; e come mito, come realtà sacra in tutte le sue manifestazioni, come verità rivelata, essa vive nei ricordi, nei paesaggi, negli schizzi e nei progetti dell’architetto, celebrati per la prima volta in Italia nell’esposizione del 1963 a Firenze.

Tuttavia l’ispirazione, le relazioni e l’appoggio virtuale di una mostra non sono serviti a rendere concreto l’apporto di Le Corbusier al bagaglio architettonico italiano che tanto amava: come per alcuni suoi progetti – il Centro di calcolo elettronico di Rho, la Chiesa di Bologna e la proposta su tre livelli per l’Ospedale di Venezia – il suo rapporto con il Paese resta incompleto e irrealizzato.

L’italia di Le Corbusier.

Maxxi – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Roma, Via Guido Reni 4.

18 Ottobre 2012 – 17 Febbraio 2013

Ulteriori informazioni:

http://www.fondazionemaxxi.it/2012/10/15/litalia-di-le-corbusier-2/

Le scelte di Achab: a tu per tu con Giulia Ichino (seconda parte)

Ecco la seconda parte dell’intervista a Giulia Ichino, editor Mondadori per la narrativa italiana. Chiunque si fosse perso la prima parte può trovarla qui.

Zygmunt Bauman sostiene che una delle conseguenze della liquidità della nostra società è l’assottigliamento del nostro livello di attenzione e d’interesse reale per il nuovo. La nostra fame di novità ci spinge a correre sempre più velocemente, per tentare di vedere di più, possedere di più, rendendo il tempo l’unica unità di misura del valore. Più il nostro livello di attenzione verso un particolare evento resiste nel tempo, più quell’evento, oggetto, persona ha valore. Questo sembra avvenire anche per i libri. Il problema è che oggi un libro deve aver successo subito, altrimenti è spacciato e relegato nei ripiani più bassi e angusti delle librerie, secondo le ferree regole dello shelving. Ma cosa vuol dire subito? Un giorno? Una settimana? Un mese?

È una cosa molto vera, anche se sono molti gli autori che con pazienza e perseveranza sono arrivati a ottimi risultati di critica e di vendite. Settimane direi di no. Certo i tempi ora sono accelerati, per l’informazione, per l’editoria, per il commercio. Noi sappiamo in tempo reale cosa accende le vendite, cosa che prima non accadeva. Se un libro inizia a “funzionare”, noi lo scopriamo in fretta e ciò genera una maggiore attenzione nei confronti del libro stesso. Anche qui però non ci sono regole certe: il solo, ormai notissimo, caso dello straordinario libro di Roberto Saviano, che partì con una prima tiratura molto piccola, lo dimostra.

Nel 2012 la Mondadori si porta a casa il premio Strega, vinto da Alessandro Piperno con Inseparabili, e il premio Campiello, vinto da Carmine Abate con La collina del vento. Entrambi i romanzi sono stati curati da te. Te lo aspettavi o almeno ci speravi? C’è qualcosa che accomuna i due libri?

È difficile dire cosa li accomuna. Probabilmente in entrambi i casi c’è il racconto di una famiglia. La famiglia è sempre stata una incredibile “cellula generativa” di narrazioni, credo che il romanzo contemporaneo dovrebbe erigere una monumento alla famiglia di tipo moderno, fondata sulle sue speranze di felicità. Per il resto sono autori molto differenti, sia per stile che per background formativo, e per questo mi fa molto piacere il risultato ottenuto, perché rappresentano al meglio la diversità che è una caratteristica chiave della Mondadori.

Gli agenti. Nel nostro universo sottomarino potrebbero essere deipaguri che sanno come addolcire la piovra gigante del marketing e al momento giusto tirare fuori dal loro guscio il manoscritto da lanciare nella rete dell’Achab di turno? Ma se a vederli potrebbero sembrare tutti uguali, anche fra loro c’è chi riesce a proporre meglio i lavori dei propri autori. Allora quali consigli puoi dare a uno scrittore non affermato per proporre i suoi lavori a un agente letterario? ALI, Laura Lepri, Marco Vigevani, Grandi & Associati, Silvia Brunelli di Nabu, solo per citarne alcuni fra i più conosciuti, come scegliere a chi inviare il proprio manoscritto? Tu, per esempio, con quale agenzia lavori meglio e perché?

Il rapporto di conoscenza reciproca che si crea con loro rende il lavoro più semplice, una proposta che arriva da un agente gode di un’attenzione immediata. Detto questo, non c’è agente o editor migliore di quello che crede nell’opera che ha tra le mani con l’entusiasmo necessario a proporla, senza dimenticare di rimanere al contempo legato al contesto editoriale che fronteggia. E questo è qualcosa che anche gli scrittori dovrebbero fare. Uno scrittore deve sapere cosa gli capita attorno, cosa sta uscendo in narrativa italiana e non solo, avere un minimo senso della realtà, leggere, leggere senza sosta: editoriali, blog, libri di altri. Condividere con l’editore l’orizzonte a cui si tende è un passo fondamentale.

Parliamo ora di Giulia Ichino lettrice. Cosa ti piace leggere quando sei in vacanza, e soprattutto leggi ancora libri o sei talmente satura da riuscire ad avvicinarsi solo a Topolino? Te la senti di indicarci tre libri che avresti voluto far pubblicare alla Mondadori, ma che ti sono sfuggiti?

Leggere mi piace tanto, di solito autori dal mondo, perché leggo libri italiani tutto l’anno. Ho poco tempo per farlo, perché la macchina organizzativa editoriale ci mangia tutti gli spazi e sta a noi crearne di nuovi.

Di tutti i romanzi che amo penso che sarebbe entusiasmante averne seguito il cammino editoriale. Ma è anche infinitamente riposante vivere ogni tanto il semplice – e complessissimo – ruolo del puro lettore.

C’è un autore (anche non vivente, così non si offende nessuno) che rileggi, anche a piccole dosi, solo per trovare conforto in una giornata difficile, solo per sapere che la bellezza esiste ancora?

Mi vengono in mente tanti libri… Ma a dirti la verità non vivo con l’avvilente sensazione che la bellezza non esista più, anzi: la trovo ogni giorno tra le pagine che leggo. Nutro sconfinata ammirazione per gli scrittori produttivi e vari nella loro produzione. Mi riferisco, per esempio, a Simenon, che ha toccato tanti di quei registri di scrittura da essere vertiginoso, capace di sperimentare, di scrivere in modo fluviale, nessuna paura della narrativa di genere. Uno scrittore

Nella tua carriera hai collaborato prima con Renata Colorni, responsabile dei Meridiani Mondadori, e poi con Antonio Franchini, un punto di riferimento della narrativa italiana, soprattutto della “nuova” narrativa italiana. Com’è stato il passaggio dalla gestione di autori che hanno acquisito il diritto a entrare nell’olimpo dei Meridiani ad autori che stavano lottando per un diritto fondamentale e necessario, quale quello di vedersi finalmente “stampati”?

In realtà all’epoca in cui sono entrata qui c’era una Divisione che si chiamava “Editoria Letteraria”, in cui lavoravano insieme Renata e Antonio, che aveva in sé i Meridiani e la SIS (Scrittori Italiani e Stranieri), con una netta divisione fra la narrativa commerciale e quella letteraria, in cui ho avuto il piacere di iniziare a lavorare. Avendo a che fare contemporaneamente con grandi classici e con autori contemporanei, l’intera impostazione del lavoro era straordinaria, l’attenzione a ogni passaggio redazionale, e la cura per l’autore e la sua opera erano infiniti. Poi, a un certo punto, abbiamo iniziato a lavorare sui testi contemporanei anche con un editing creativo che con i classici non ha senso. Ma la stessa impostazione editoriale dei Meridiani – con le ormai famose “cronologie” della vita dell’autore (passate sotto la direzione di Renata Colorni da semplice scansione biografica in veri e propri pezzi d’autore da leggere anche autonomamente) seguite dai testi puri, e ancora dalle note ai testi e da tutti gli apparati – mi è servita come esercizio di “separazione” dei piani di lavoro su ogni libro e insieme come apertura di sguardo sull’infinita complessità letteraria, culturale, umana di ogni testo. La scuola di Renata è stata quella del rigore con cui avvicinarmi a quei testi, Antonio è stato più la sregolatezza creativa – lui crede molto poco nei poteri “taumaturgici” dell’editing ma poi è capace di geniali slanci nella visione, nel publishing.

E concludiamo proprio con lo scrittore, quello esordiente, quello vero, quello che legge tanto prima di scrivere tanto, partendo da un bisogno inarrestabile che però non gli fa perdere il contatto con l’universo che lo circonda. Sei pronta a dargli qualche consiglio? Lui è lì, nella sua stanzetta, ricolma di libri, il vecchio PC sulle ginocchia, la pagina bianca a fronteggiarlo. Il panico regna sovrano, ecco allora che appare “l’angelo Ichino” e gli dice…

E gli dice. Gli dice di non andare lontano da quel posto. È molto comune, per persone nella condizione che tu descrivi, scegliere tematiche che sono anni luci lontane da sé, cosa raramente produttiva. Però, ti prego, non parliamo dell’ “angelo Ichino”. Facciamolo cadere. L’editor non ha poteri particolari, è un alleato di chi scrive, una figura di mediazione. Non un angelo ma uno strumento.

Finalmente il nostro esordiente riesce a concludere il suo testo, trovando uno spiraglio fra la melma di revisioni continue cui ha sottoposto il suo mare di parole e naturalmente, quel mare, lo vuole inviare a te. Ma come fa davvero a spedire un manoscritto a Mondadori? È meglio inviare solo una sinossi e qualche capitolo o tutto il testo? E quanto tempo dovrà aspettare per capire se ha davvero fabbricato una perla?

Non mandando biscottini, per esempio. Una persona ultimamente me ne ha mandati 40, altri mi hanno mandato fiori, omaggi di ogni tipo. Tutto questo non ha senso, anzi. Per quanto riguarda la sinossi, noi non l’amiamo particolarmente, anche perché può essere controproducente per il libro.

Perché? Molti scrittori esordienti pensavano di facilitarvi il lavoro.

Perché ridurre il libro alla sua trama è rischioso e tragicomico. Il testo è il re, su quello e solo su quello basiamo la nostra valutazione. La cosa che sempre meno riusciamo a fare è motivare in modo articolato i nostri rifiuti. E comunque se un testo non ci convince del tutto ma ci sembra che ci siano le condizioni per lavorarci, allora chiamiamo l’autore e iniziamo un cammino comune.

Quanto deve essere vicino al suo autore l’editor? Penso al caso Ostuni/Carofiglio, che ha tenuto fin troppo banco nelle scorse settimane. Può capitare a un editor di “vuotare il sacco” o addirittura di dire esattamente ciò che pensa? E dovrebbe farlo?

Un editor deve essere molto vicino al suo autore. Al punto di scomparirvi dentro, per molti aspetti. Empatia è la parola chiave per un editor. Insieme all’empatia però, l’editor deve mantenere una visione realistica dell’utopia dello scrittore, fornirle strumenti ragionevoli e professionali di confronto con la realtà. Come ogni rapporto intenso, quello tra autore e editor è quasi sempre fatto di amore e fatica e scontro: più è così, più è salutare. Un editor però deve mantenere il suo ruolo e non assurgere a critico letterario dei suoi libri e tanto meno di quelli degli altri ed essere consapevole di essere in una terra di mezzo fra l’editore con la “E” maiuscola e l’immenso universo autoriale.

Con questo concludiamo la nostra intervista a Giulia Ichino, che ringraziamo per la sua disponibilità e per averci accolti nel suo ufficio, dedicandoci tempo, mentre riusciva, comunque e in contemporanea, a prendere decisioni sulla tiratura, impaginazione e layout della copertine, senza farci passare in secondo piano e lasciandoci adocchiare un po’ alcuni segreti del mondo editoriale.

A proposito di burlesque melvilliano di cui all’inizio, lo sapevate che nel laghetto artificiale che fronteggia la storica sede della Mondadori a Segrate, ci sono carpe giganti che inseguono piccoli pesciolini marroni? Osservandole mi chiedevo: Dov’è Achab quando ce n’è bisogno?

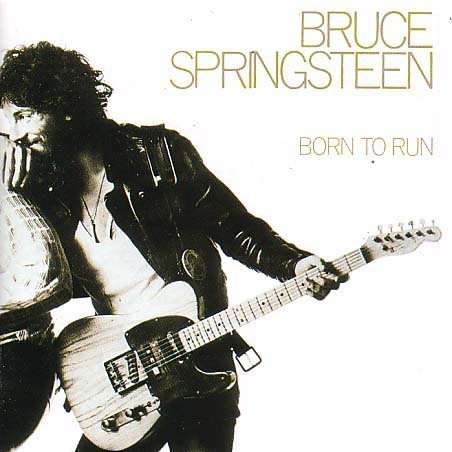

[BioSong] “Thunder Road” di Bruce Springsteen

«Lo so che è tardi, ma possiamo farcela se corriamo». È il richiamo dell’ultima corsa, quella verso la redenzione, quella verso una vita lontano da «una città piena di perdenti». Il tono epico di “Thunder road”, canzone che ha il compito non indifferente di dare il via al trionfo musicale ed esistenziale del ragazzo del New Jersey (dopo i primi due preamboli discografici), è palese fin dalla prima, struggente nota. Uno Springsteen alle prese con la preparazione dell’album che può e deve essere quello della consacrazione: «Volevamo fare il disco più bello mai prodotto» sono le parole dei componenti della E Street Band. Già, perché la nascita e l’uscita di Born to run, a dispetto dell’immediato e pazzesco successo (copertina di Time e Newsweek nella stessa settimana, un unicum o quasi nella storia della musica) non sono state una passeggiata di salute. I due album d’esordio accolti freddamente (pur con una reputazione dal vivo straordinaria) e la conseguente, enorme pressione (sottolineata dallo stesso cantautore in tempi recenti) che ne deriva rendono Bruce motivato al massimo grado e in preda a una ossessione quasi maniacale per la ricerca del dettaglio perfetto. È la grande chance (con la paura che possa essere l’ultima) per il disco di segnare lo squarcio decisivo per entrare nel firmamento del rock.

L’intero lavoro risente di questa atmosfera da ultima spiaggia. In positivo però, perché Springsteen è un vulcano di idee, come quella (che si rivelerà vincente) di asciugare gli arrangiamenti (horribile dictu per una band di rockettari incalliti) e permettere così alle canzoni di rappresentare ognuna un racconto in cui si descriva sì la specificità delle storie, ma che proprio per l’ambiziosa tematica del viaggio e della scoperta di sé deve respirare di eternità. “Thunder road” si inserisce perfettamente in un tale contesto, e la scelta di piazzarla in cima alla scaletta ha un valore che si spiega da sé. È l’introduzione ideale, quasi un’anticipazione dell’importanza di ciò che si ascolterà nei brani successivi. È l’incipit da urlo che ogni musicista ricerca, di quelli che al primo ascolto (in assenza di qualsivoglia banalità) lasciano immediatamente sbigottiti, per non dire innamorati. Note e parole si uniscono alla perfezione, avvolgendoti senza scampo.

Ora sei tu a decidere se mettere in discussione le certezze di sempre (se non ne hai, forse è più facile): «Questa strada a due corsie ci porterà ovunque vogliamo», d’altronde «abbiamo un’ultima possibilità per avverare i nostri sogni». Cresce il ritmo del canto, inizialmente quasi parlato, in intensità emozionale. Senti che sta per giungere il momento culmine in cui dovrai prendere le valigie e andare. L’urgenza è oramai impellente («se sei pronta a iniziare questo viaggio»). È un richiamo impetuoso, teso a scardinare verità ritenute fino a quel momento granitiche. Con un pensiero fisso: anche se non so dove andremo, possiamo farcela. È la terra promessa («stanotte cercheremo di raggiungerla») la scommessa da vincere, c’è da lottare, l’arena non lascia scampo a chi si perde in chiacchiere, in questa Thunder Road in cui ci si gioca tutto: c’è da starsene «in attesa, come un killer sotto il sole». È l’immagine del rocker che cerca la redenzione con rabbia e orgoglio, con una chitarra in spalla e tanta voglia di correre. Siamo pronti allora? Dai «Mary, salta dentro, è una città piena di perdenti, e io me ne sto andando per vincere».

A questo punto sei immerso nel viaggio e non puoi accostare con la scusa del mal d’auto. Ci sei e decidi di abbracciare la spinta che avverti dentro. Ci vuole ancora una cosa però, l’esplosione giusta per lanciarti verso la terra promessa. È da qui che emerge necessario il grande assolo di sax che solo lui, il compianto Clarence Clemons, può portare alle vette del rock eterno. Un momento finale di una potenza e commozione uniche. Ora sei assolutamente certo del valore dell’opera che stai ammirando. Sei così eccitato e convinto dell’unicità di quegli attimi, che senti il desiderio irrefrenabile di salire in macchina e ascoltare tutto il resto semplicemente andando. Semplicemente senza star fermo. Non puoi restare immobile, non con una canzone così.

“Thunder road”, il biglietto da visita migliore che si potesse avere, e c’è da scommettere che nelle redazioni di Time e Newsweek la decisone di inserire in copertina la faccia di Bruce abbia preso slancio già dopo aver assaporato questo primo, immenso pezzo rock. Quattro minuti e cinquanta secondi in grado di prenderti le impronte digitali e non lasciarti scappare (per molti è l’inizio di una fedeltà inossidabile verso Springsteen).

L’andamento strumentale e le parole sferzanti conferiscono allora un tono mitico al brano. Si ha la sensazione, fin dall’introduzione quasi cinematografica dell’armonica, che presto saremo dentro a un film pronto a indicarci che è non solo possibile, ma assolutamente necessario prendere quella strada, pena la perdita di se stessi; e malgrado i mezzi siano quelli che sono: «Ragazza, l’unica redenzione che ti posso offrire sta sotto questo sporco cofano». Una macchina, due cuori giovani e consapevoli allo stesso tempo che non c’è più tempo. Il momento di muoversi è adesso.

Ogni immagine di “Thunder road” si nutre di questo spasmodico bisogno di partire, di andare. C’è una redenzione da ottenere, la gloria è dietro l’angolo. L’alternativa è l’oscuro abisso del non senso, assai peggiore della morte fisica. Non è una mera fuga dettata dalla frustrazione di un ambiente che non riesce a farti uscire dal guscio. Non è la ricerca di un sogno effimero, spinto da passione cieca e travolgente. È molto di più. Sono la ricerca esistenziale e la voglia di assecondarla a essere in gioco. “Thunder road” ti chiama per nome e ti dice amico, vieni con me e proviamo a vedere dove ci porta questo viaggio.

Dopo trentasei anni il richiamo è più che mai attuale. Succede con le grandi opere, le uniche in grado di fermare il tempo, a volte scavalcandolo. Succede con le grandi canzoni. Succede con “Thunder road”.

“Sofia si veste sempre di nero” di Paolo Cognetti

I dieci racconti/capitoli che compongono Sofia si veste sempre di nero di Paolo Cognetti sono tessere sparse di un mosaico che l’autore deliberatamente lascia fra le mani del lettore, affinché possa ricostruire egli stesso la storia di Sofia e di chi la circonda.

«Sull’incubatrice della bambina c’era un cartello con un nome: Sofia Muratori. Il padre veniva a vederla parecchie volte al giorno. Esausto, smarrito, faceva avanti e indietro dalla moglie alla figlia chiedendosi quale delle due fosse colpevole del male dell’altra».

La trama che viene fuori dal mosaico, una volta ricostruito, è chiara: Cognetti racconta, con la consueta fluidità narrativa che lo contraddistingue, la vita – per la precisione dalla nascita, verso la fine degli anni ’70, ai trent’anni circa – di Sofia Muratori, ragazza cupa e irrequieta, e delle persone che attorno a lei ruotano. Una madre depressa, un padre insofferente, una zia anticonformista, due coinquiline quasi fraterne e vari ragazzi con cui Sofia divide la vita e il letto fin quando, delusa, non li abbandona.

«Quella sera Rossana e Roberto ricominciano a litigare. […] Sofia li sente gridare parole mai pronunciate prima. […] Poco dopo, inginocchiata accanto al letto, si interrompe a metà di un Padre Nostro. Le sembra di aver sbagliato qualcosa. Ha detto debitori o genitori? Le loro grida si sentono fin quassù, e lei ripete questa nuova versione per sentire come suona. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri genitori».

Ogni personaggio di ogni singolo racconto porta dunque con sé una particella di Sofia. Una particella traducibile in un ricordo, in un momento ben preciso della vita passato assieme a lei. Sofia si lascia raccontare, la vediamo mentre scivola via tra le persone, ben delineata ma sempre sfuggente e, soprattutto, incomprensibile. L’autore riesce così a frammentare l’esistenza nel tentativo di creare una sorta di romanzo corale diviso in tasselli.

«Mi raccontò di essere cresciuta in una stanza con due letti, perché al momento di comprare i mobili i suoi genitori progettavano un secondo figlio, ma poi il figlio non era arrivato e il letto invece era rimasto. Lei si era abituata a convivere con questo fratello fantasma, sua madre no […]».

Sofia si veste sempre di nero è, dunque, un esperimento interessante, ma che presuppone dei rischi. Come, per esempio, quello di sembrare eccessivamente artificioso nel frantumare e rimodellare la struttura narrativa: la sensazione che si ha, pagina dopo pagina, è che l’autore si sia sforzato di arrivare al romanzo attraverso ciò che sa fare meglio: scrivere racconti. Così facendo ha smarrito sia la libertà delle storie brevi sia l’omogeneità del romanzo stesso.

Un aspetto questo che comunque non compromette più di tanto la qualità finale del libro, che merita, in ogni caso, di essere letto: i personaggi sono ben descritti, ben visibili, viene naturale ascoltare le loro storie; alcuni capitoli – meraviglioso il penultimo racconto “Le cose da salvare”, che a tratti ricorda per delicatezza Harold Brodkey – sembrano davvero «cesellati» con l’accuratezza del buon artigiano, attraverso una scrittura lineare, capace di sorprendere per pulizia ed esattezza.

(Paolo Cognetti, Sofia si veste sempre di nero, minimum fax, 2012, pp. 203, euro 14)

“E la chiamano estate” di Paolo Franchi

Esce in sala E la chiamano estate di Paolo Franchi dopo le polemiche recentissime al Film Festival di Roma in cui il film si è aggiudicato, tra le contestazioni, il premio per la miglior regia e quello per la migliore attrice protagonista per Isabella Ferrari.

L’uscita del film ha rischiato di essere rinviata a causa di una controversia legale sorta con la vedova di Bruno Martino, compositore scomparso nel 2000, autore del brano da cui il film prende il titolo, che ha ritenuto offensivo l’utilizzo del nome di un’opera del marito per un film a suo dire scabroso. La signora Martino però ha poi deciso di non agire più per vie legali e quindi la pellicola è stata regolarmente distribuita in quaranta copie con un divieto di visione per i minori di anni 14.

Dino (Jean-Marc Barr) e Anna (Isabella Ferrari), una coppia di quarantenni apparentemente felici nel loro grande amore. C’è qualcosa però che non torna, un’incapacità della coppia di essere completa. Dino non è in grado di fare l’amore con sua moglie. Alcuni anni prima la drammatica morte per suicidio del fratello, a cui era molto legato, lo ha reso incapace di manifestare fisicamente i propri sentimenti. Ama Anna ma non può farci l’amore. Per lui amore e sesso sono due mondi distanti, intangibili. Per questo sfoga i suoi istinti in frequentazioni sessuali sordide con scambisti e prostitute sfregiate. Lontano dalla sua donna Dino riesce a sfogare la carne, ma si tratta appunto solo di uno sfogo, un’emorragia di sudore che lo lascia con un vuoto crescente e un senso di colpa verso Anna. Lui vorrebbe soddisfarla, ma non può. Non ha il coraggio di affrontare un percorso di psicanalisi che lo costringerebbe ad affrontare il passato. Cerca da solo una soluzione al problema, inizia a rintracciare i passati amori di Anna, gliene offre il corpo, li implora di fare sesso con lei, sprona la moglie a cercarsi un amante. Anna ama Dino di un amore che non ha bisogno di fisicità. Lei è felice con lui così com’è. Si chiede come sarebbe un amore diverso con lui, però è convinta che non sarebbe migliore di quello che hanno. Ma la frustrazione di Dino li spinge sempre più lontani e quando lei si lascia sedurre da un giovane spasimante è già troppo tardi perché la loro storia si possa salvare.

Lento. Algido. Ripetitivo. Estenuante. Questi i primi aggettivi che vengono in mente una volta usciti di sala. Sarà per la struttura narrativa fatta a sequenze mescolate non in ordine cronologico. Sarà per la fotografia abbacinantemente sovraesposta sui toni di bianco di Cesare Accetta e Enzo Carpineta. Sarà che Dino non fa altro che accoppiarsi con sconosciute, giacere sul letto con la moglie, inseguire i suoi ex. Sarà che tutto sommato non succede nulla che possa sorprendere lo spettatore per tutti i novanta minuti di film. Sarà che il finale è chiaro, se non dalla prima, dalla seconda scena. Sarà che le riprese iperrealiste, che quasi spiano la vita della coppia, rendono tutto distante, asettico, privo di emozioni. Sarà che le voci off che commentano foto e illustranoex post la storia di Dino e Anna non aggiungono nulla. Sarà che anche se si prova a fermarsi e a cercare un eventuale senso più profondo del film non ci si riesce. Forse vuole essere un’indagine sulla coppia moderna, un’analisi del ruolo del maschio, dell’impossibilità di un amore che non sia passione, delle frustrazioni dell’impotenza, forse tutte queste cose insieme. Ma non ci riesce.

Mira in alto, Franchi, ma fallisce il tiro. Guarda ad Antonioni, a Moravia (Dino è il nome anche del protagonista de La Noia; la canzone di Rita Pavone, “Che mi importa del mondo”, era già stata usata proprio nella trasposizione del romanzo fatta da Damiani nel ’63), all’Origine du monde di Courbet nel primo piano in penombra di Isabella Ferrari in apertura di film. Ma sono tutti colpi a vuoto.

E la chiamano estate è un film lontano anni luce dal pubblico, che non sa sfruttare a pieno un buon soggetto, sviluppato dallo stesso regista, per inseguire un manierismo espositivo che non colpisce, se non in maniera negativa. E quando poi ci si ferma a pensare di nuovo al film, dopo averne assimilato i testi e i sottotesti, vengono in mente quattro aggettivi per descriverlo che sono già noti. Lento. Algido. Ripetitivo. Estenuante.

(E la chiamano estate, regia di Paolo Franchi, 2012, drammatico, 89’)

“Profezia dell’architettura” di Edoardo Persico

Edoardo Persico muore a trentacinque anni in circostanze misteriose. A molti anni di distanza il mistero rimane ad avvolgere un fatto di cronaca che colpì profondamente l’opinione pubblica e il mondo intellettuale del tempo. Suicidio, morte naturale o mano pesante e infame del Regime? Risposte, o quantomeno risposte univoche e basate su fatti sicuri, non ce ne sono. Di certo in questa storia non c’è nulla, lo sa bene Andrea Camilleri che, nel suo Dentro il labirinto (Skira, 2012) prova a tesserne i fili e a comprenderne gli eventi.

Persico però non è soltanto il personaggio involontario (o volontario?) di un giallo, è personaggio a tutti gli effetti. Intellettuale certo ma soprattutto architetto visionario e illuminato, un uomo capace di ribadire con forza e impegno le proprie idee nel campo della progettazione.

Da questo punto di vista va capita – e mi trovano d’accordissimo – la scelta di Skira di pubblicare, immediatamente dopo l’originale volumetto di Camilleri che ne ripercorre l’ultima parte di vita, ciò che rappresenta meglio di tutti la vita di Edoardo Persico: la sua opera. E fa un certo effetto avere tra le mani Profezia dell’architettura (Skira, 2012), un libricino esile che, per chi ama come me questa disciplina, è una vera e propria epifania e la cui lettura permette di comprendere il concetto stesso di “attuale”, “moderno” e “contemporaneo”.

Il libro, inserito nella collana sms (SkiraMiniSaggi), è un vero e proprio gioiello che raccoglie quattro testi ormai introvabili dell’artista e critico napoletano (nume tutelare del Gruppo dei Sei a Torino, direttore di Casabella e straordinaria figura di riferimento nel campo dell’arte e dell’architettura): “L’Architettura mondiale” (1933), “Gli architetti italiani” (1933), “Punto ed a capo per l’architettura” (1934), “Profezia dell’architettura” (1935).

Precursore della “modernità”, artista straordinariamente attuale, i suoi scritti conservano intatta freschezza ed efficacia e fino a ora erano pressoché introvabili. Per comprendere questa “modernità” e il concetto di “profezia” bisogna rifarsi proprio alle parole di Persico che, citando Erich Mendelsohn, rimanda a una «fondamentale libertà dello spirito», alla ricerca di un ordine “nuovo” e creativo che cammina passo a passo con il quotidiano. Uno sguardo profondamente (e fieramente) europeo ed europeista che non può accettare la deviazione pseudo-razionalista degli architetti italiani del tempo, incapaci di guardare oltre il Regime. Si tratta di una vera e propria lotta contro il tradizionalismo italiano, contro la continua tendenza “strapaesana” di non vedere le problematiche (non solo architettoniche) nel loro insieme, come se una linea architettonica potesse davvero non curarsi del problemi del paese.

Profezia dell’architettura è, a conti fatti, un j'accuse al provincialismo nostrano che, ancora oggi, oltre settant’anni dopo, ha purtroppo bisogno di essere ribadito con forza. Perché proprio da questa idea di un’arte europea che «non è soltanto una serie di azioni e di reazioni particolari, ma un movimento di coscienza collettiva» si può guardare indietro, per comprendere alcuni aspetti incontrovertibili della nostra cultura, e si deve guardare avanti per dare un apporto non solo all’architettura ma a tutto il movimento artistico e culturale del paese.

(Edoardo Persico, Profezia dell’architettura, Skira, 2012, pp. 96, euro 9)

“La villa sul lago” di Boris Pahor

«Che senso ha fare il costruttore in mezzo a un vuoto così disperante? Sono tre anni che è finita la guerra, ma questa gente, di contenuti nuovi, non ha ancora riempito né le menti né le case».

La casa editrice Zandonai, a dieci anni dalla prima pubblicazione, ripropone il romanzo La villa sul lago di Boris Pahor, scrittore triestino di lingua slovena, rendendo in tal modo omaggio a questo patriarca della letteratura slovena, conosciuto soprattutto per le sue testimonianze sulle sofferenze della minoranza slovena a Trieste durante il periodo del dominio fascista.

La critica riporta spesso un episodio traumatico dell’infanzia dello scrittore che segnò fortemente la sua ideologia poetica: fu testimone dell’incendio che inghiottì il simbolo della cultura slovena a Trieste, il Narodni dom. Sarà infatti uno dei motivi che apparirà in maniera molto trasparente anche nelle prime pagine di La villa sul lago. Da quell’episidio fino a oggi – quando lo scrittore, superstite dai campi di concentramento, si avvicina ormai ai cent’anni e rimane un attento e critico osservatore e degli avvenimenti politici in Slovenia e nei paesi limitrofi –, la questione dell’identità nazionale rimane una costante indiscussa del suo pensiero poetico e critico. Un tema molto intimo e traumatico, l’esperienza di annullamento della propria identità, imposta alla minoranza slovena dal fascismo, ma anche «un senso di abbandono che accompagna chiunque sia stato prigioniero nei campi di sterminio» trova posto nelle prime pagine del romanzo.

Autore di Necropoli, romanzo autobiografico, nel quale, come fece anche Primo Levi, esorcizza nella scrittura la sua disumana esperienza nel campi di concentramento, Boris Pahor anche ne La villa sul lago pone al posto del protagonista un reduce che cercherà di dimenticare gli orrori della guerra tra le braccia di una donna.

Mirko Godina, architetto trentenne, triestino sloveno come l’autore stesso, a tre anni dalla fine della seconda guerra mondiale, spinto dall’inquietudine, dal bisogno di «sperimentare un nuovo ritrovarsi», torna nella piccola cittadina sul lago di Garda dove qualche anno prima ha svolto il servizio militare. L’incontro con la città avvieve in una cupa mattinata pregna di umidità nella quale al protagonista tutto appare nuovo, ma allo stesso tempo suggerito dal ricordo, e dolorosamente immutato. Torna a visitare i luoghi familiari, che però si rivelano più ostili e chiusi, non meno delle persone che poi reincontrerà, protette da un velo di idolatria, di voluta ignoranza e torpore, ostinate a non guardare in faccia la realtà e accettare la fine di un’epoca crudele, di oppressione e di spargimento di sangue. Sono proprio queste persone, assopite in uno strano stato in spaesamento, ad amareggiare ulteriormente il protagonista. Sarà tuttavia un incontro a dare una piega particolare al suo pellegrinaggio e a dimostrargli che l’amore, nella sua semplicità, ha il potere di ridare forza vitale all’uomo. Mirko conosce Luciana, una ragazza semplice, «dai grandi occhi che non nascondono nulla e si spalancano a scrutare vigili ogni cosa». Operaia tessile nella filanda locale, la ragazza riesce momentaneamente a colmare in lui il vuoto del dopoguerra che lo opprimeva, e desta in lui curiosità e speranza.

Ai dialoghi scherzosi e ammiccanti tra due giovani si alternano lunghe descrizioni di paesaggio, di dettagli architettonici, di casolari, uliveti e piantagioni di limoni del piccolo villaggio i cui lineamenti e l’atmosfera si addolciscono con il crescere dell’intesa tra Mirko e Luciana.

Giunti, durante la loro passeggiata, alla villa del Duce, Luciana mostra però una buona dose di ingenuità e ignoranza sentendosi in dovere di difendere il dittatore. Mirko si chiede quindi se il fascino della snella operaia non si esaurisca nella semplice esteriorità, e diventa quasi ostile nei suoi confronti, mentre il paesaggio, continuando a riflettere lo stato d'animo del protagonista, si fa di nuovo opprimente e cupo.

Nonostante l’evidente crepa che si è aperta tra di loro, nei tre giorni seguenti Mirko si sentirà quasi obbligato a giustificare l’ignoranza di Luciana e a illuminarla con il proprio affetto condividendo con lei instabili momenti di complicità e attrazione, spinto dal bisogno di un amore, pur fugace e senza futuro.

Oltre a Mirko e Luciana, il fascismo e il Duce si fanno anch’essi protagonisti del romanzo, aggirandosi come fantasmi tra le righe, gravando sui dialoghi, i paesaggi, le rovine e le atmosfere cupe, e anche sulla storia d’amore tra i protagonisti.

Con una scrittura lenta, densa e sinestetica, impregnata di odori, di aria grigia di pioviggine e greve di umidità, di tensioni in uno precario stato di quiete, l’autore, con molti impliciti riferimenti al proprio travagliato destino, tratta il tema dell’identità, del ritrovamento, dell’amore fugace che tenta di trionfare sul ricordo del male, ma anche le stragi compiute dalle camicie nere, il male, l’ottusità e l’ (in)capacità umana di interpretare la storia.

(Boris Pahor, La villa sul lago, trad. di Marija Kacin, Zandonai, 2012, pp. 187, euro 13,50)

“Call Me God”, regia di Marius von Mayenburg

Ci sono quattro teste in questo testo. Sedici mani, quattro cuori e sciami di pensieri, che sembra complicato far convergere in un corpo funzionale, organico, perfettamente interconnesso. Poi basta ricordare che ogni individuo è un atollo di distretti, casupole e province rifugiate sotto uno stesso nome. E allora anche i quartieri drammaturgici possono formare una città in cui è bello camminare. Da seduti, per quasi due ore.

Lo spettacolo Call me God, in prima assoluta per Romaeuropa Festival al Teatro Argentina, è un affresco di carne, frutto dell’incontro di distanze, di stanze d’autori in grado di parlare attraverso le porte.

Di scrivere affluenze.

Gian Maria Cervo, Albert Ostermaier, Rafael Spregelburd e Marius von Mayenburg rovesciano in scena quattro attori (Katrin Rover, Genija Rykova, Thomas Grassle e Lukas Turtur) per raccontare un episodio che in Italia sembra non essere esistito, perché qualcosa s’impiglia puntualmente nelle maglie dei media, perché spesso c’è troppo da dire e allora è meglio dire sempre la stessa cosa.

Nell’ottobre del 2002, nell’area compresa tra Washington D.C., il Maryland e la Virginia, dieci persone furono colpite da un attacco di cecchini, furono pedine, bersagli muti e impotenti, colpevoli di orbitare in una circonvallazione da schivare con cura.

Centrate e affondate, da un occhio che sapeva scegliere e mirare senza esitazione.

Il buio offende con pugno chirurgico. E loro morirono, tra le buste della spesa, nell’odore di miscela delle pompe di benzina, in un giorno capace di confondersi tra gli altri. Il gregge di indagini portò a scoprire che tutti quegli spari provenivano da un uomo soltanto, il 48enne John Allen Muhammad, con al braccio il suo fucile di precisione e la sua voglia di vendetta. Accanto a lui un complice minorenne e un furgone forato, da cui osservare e poi agire. Sette anni dopo s’innesca la condanna, corre dentro un’iniezione letale, benedice le vene per l’ultima volta. L’uomo nero è (ab)battuto e l’America intera riguadagna il sorriso.

Qui nasce l’esperimento.

Ognuno dei quattro punti vista realizza una porzione di scrittura indipendente, imbratta un campo con le proprie parole e poi i frammenti vengono cuciti insieme, ricomposti da Von Meyenburg, regista e artefice della stesura definitiva.

L’evento riproposto non è solo teatro di se stesso, ma di un dibattito nodale sul rapporto tra sicurezza e libertà. Nessuno è certo, nessuno è al riparo, neanche nell’ovvio, nella placenta delle proprie abitudini.

La vita trema sempre, di scosse invisibili. E la pallottola è solo il punto di arrivo di uno scoppio cominciato sottopelle. L’assassino è un uomo qualunque con trascorsi militari, inasprito da un matrimonio andato a picco, dal terrore di perdere i suoi figli. E all’improvviso rinunciare alla logica, al dialogo, intercettare solo la propria paura, dar voce alla pancia e alla sua rabbia, sembra la risposta migliore. Farsi Dio per un attimo e prendersi gioco del destino che lo ha atterrato.

Quindi, se chiunque può trasformarsi in un mostro, chiunque può esserne vittima. Ma qual è la soluzione? Potenziare il controllo collettivo, se un singolo decide di bruciarlo? E a che prezzo?

La polizia si attiva con le antenne mal sintonizzate, punisce indiscriminatamente, ha fame di carnefice e finisce col sostituirsi a lui, dando origine a siparietti tragicomici, magistralmente interpretati dai quattro trasformisti in azione sul palco. La società contemporanea, schiava della notizia e della notorietà allegata, è scimmiottata con sapienza. Quindi con leggerezza e il dovuto cinismo. Da qualsiasi tragedia si può ricavare un titolo, un libro caldo di stampa, un’intervista per piangere a comando e salutare i parenti. E lo spazio non solo lo suggerisce. Ospita pluralità e contraddizioni.

Per questo è costruito come un ambiente composito, un allestimento-installazione: un display nero su cui proiettare la traduzione delle parti in italiano, quasi un’insegna, un frontespizio; un piccolo studio d’incisione; una saletta-sottoinsieme in cui registrare una trasmissione o assistere a un’esecuzione. Un altro schermo su cui le immagini lampeggiano, su cui il sangue innocente s’ingrandisce al meglio e l’esplosione risuona con orgoglio.

E poi cambi di registro continui, in cui all’ironia si mescolano indifferentemente il lutto, l’impotenza, un impasto di emozioni in contrasto, costrette a coabitare come in uno zapping. Perché non c’è un solo linguaggio, c’è il linguaggio che abbraccia i suoi contrari. La musica irrompe e sottolinea i movimenti e la voce di Beyoncé non stride nemmeno nel mezzo di un interrogatorio. Gli attori sono creature complete. Ballano, cantano, sono animali perfetti da musical e dramma. E il tedesco parlato non è un limite per l’attenzione. Dopo i primi minuti di orientamento più spaesato, il pubblico legge, ma poi inizia a capire ancor prima di aver letto, al di là della lingua, perché la densità si converte in fretta. E diventa universale. Perché universale, oltre il fatto locale a noi poco noto, è il tema trattato. Il dilemma continuo tra rischio e protezione, il peso dell’ossigeno tra chi condivide la stessa civiltà. Sabbie mobili appunto, Quicksand, come il titolo provvisorio del progetto. Perché forse rispondere è impossibile. Ma provarci inevitabile.

Call Me God

di Gian Maria Cervo, Marius von Mayenburg, Albert Ostermaier, Rafael Spregelburd

regia di Marius von Mayenburg

con l’ensemble del Residenztheater di Monaco di Baviera

“Studi sulla notte” di Paulina Spiechowicz

E tu, fantasma adesso sei,

Passeggiando sul bagnasciuga

Con sandali e l’odore della

Plastica ai piedi.

E il cielo è una trasparenza

Di un’estate a Zagabria,

– un mare dai contorni flebili.

Il primo male, Signore

Camminava sui sassi umidi

Per il poeta, l’esordio è il momento di impatto tra il proprio sogno di parole e la realtà, semplicissima e cruda; il trauma che modifica l’io dell’entità scrivente trasformandola in altro e non di rado rendendola per lungo tempo afona e cieca. È così che ci appare questo primo canto di Paulina Spiechowicz, marchiato da una doppia luce di preparazione al trauma dell’esistere e l’ingenuo vagare di una cosetta abbandonata, impreparata a essere. La divisione è la chiave per poter aprire proficuamente questi versi alla comprensione. Versi caotici secondo metodo, coscientemente schizofrenici. Spia di ciò il carattere iconico di alcune scelte espressive. E così sono pagine-silenzi che separano la testa di un componimento dalla sua conclusione, rotte appena da un verso, pagine orarie che, lungo tutto il corso della quarta e ultima sezione, «La notte passarmi attraverso», ci informano sul minuto esatto in cui nascono e si fanno i lamenti sottostanti, parole in verticale che ci fanno ruotare fra le mani il rettangolo del libro e parole svagate abbandonate sulla pagina a ribadire in più salse lo stesso concetto: «io parlo da sola».

Cercavo, straniero a me –

Straniero agli altri

L’origine, l’elemento primigenio e ancestrale

– L’innato Caos,

Prima dell’amore, della morte,

Prima della bestia – ad aspettarmi.

Cercarti era un cercarmi. […]

Se poi si prendono le mosse da questa «Asterios», prima della terza sezione «Mitologie e solipsismi», non si potrà non parlare del facile-difficile io che soggiace a tutta la narrazione. O per meglio dire io-altro. Quello che la Spiechowicz compie è una caccia senza tregua alla propria figura riflessa in un infinito rimando dagli altri a sé fino alla curvatura sublime e ineffabile dello specchio contro specchio. A farne le spese ovviamente è il tu. È uno sproloquio irrinunciabile di enclitiche che sterzano al fine il senso del dettato a marcare il tema più potente e ossessivo: «l’aria respirarmi; il rumore […] muovermi; la notte possedermi; impregnarsi il mio sguardo», e ancora, «sono il pensarti; il cielo irrigidirsi; amaro e amandoti; abitarmi d’azzurro; mancarmiti; vivendoti dentro; nell’istante mi muoio…»

Gli istituti nominali hanno perso la propria indipendenza di fatto a favore delle istanze pronominali (di qui la preferenza per la forma infinita) e si mescolano tra loro, con gli esiti che abbiamo definito.

La strada è bagnata e il terreno umido

Io è bagnato

Giace la parola sospesa, nell’attesa

E si perde anche il silenzio, altrove […]

Se da una parte l’io, o forse ancor meglio l’ego creatore di questa poesia schizzata su carta, fagocita grammaticalmente ciò che gli capita a tiro, e si mescola dolorosamente al creato come in uno sforzo di parto contrario, aborto inclusivo, a tenere la solennità di quel che finisce spesso per contemplarsi nella sacralità del rito, vengono chiamati alla spicciolata un po’ tutti i grandi nomi del Novecento attraverso tutti i generi di invocazione: quella rispettosa e castrante dell’assurzione a parte di titolo (come succede per le madrine in pectore Emily Dickinson e Sylvia Plath), quella dell’esibizione in chiusura (Apollinaire) o apertura (Fitzgerald) di componimento, quella del chiaro far nomi e cognomi (Mister Freud, Sir Lacan, Herr Jung) per poi dirgliene quattro (I hate Freud, I hate Lacan, Fuck Jung) come in «Non abbastanza».

Sogno Roma silenziosa

Quando l’alba ancora deve

Arrivare, e solo un sonno

Liscio e bruno si staglia

Per le strade. Sento scivolarmi

Addosso […]

Ma vogliamo indossare ora il punto di vista del lettore, per guardare coi suoi occhi dove potrebbe trovare tutta la dolcezza della ragazza Spiechowicz quando l’Autrice, la Poetessa, concede una tregua ai nervi del suo lamento, per rivedere i luoghi mai visti (forse quelle «Geografie interiori» della seconda sezione) di un’anima fortemente presente al mondo, e fragile nel suo guscio di pietra.

Sarà necessariamente un’altra poetessa romana di adozione, sospesa come la nostra nella confidenza imbarazzata con i suoi tria corda a suggerirci in extremis almeno un sentiero più sicuro da battere tra la miriade di viotti nei quali il lettore amerà perdersi attraversando questi Studi. Proprio come per la Rosselli, resta alla fine di questa prova d’esordio un senso di inadeguatezza formale che il tentativo ordinatore, radicale ed estremo, ha fallito, concludendo la corsa nella curva di un punto interrogativo.

Paulina Spiechowicz è convinta di poter dare una consequenzialità alle cose contandole, scomponendole, analizzandole di minuto in minuto. Eppure la dolcissima ingenuità di questa intelligenza/sensibilità ferrea fa muovere il cuore e l’anima più di ogni altra cosa. E ci permette di sentirci pacificati davanti allo spiraglio che l’autrice ci indica sorridendo. È così, che dopo aver distinto la voce dal verso, si può aspettare serenamente che il canto di Paulina torni a visitarci lungo la nostra strada.

(Paulina Spiechowicz, Studi sulla notte, Edizioni Ensemble, pp. 96, euro 12)