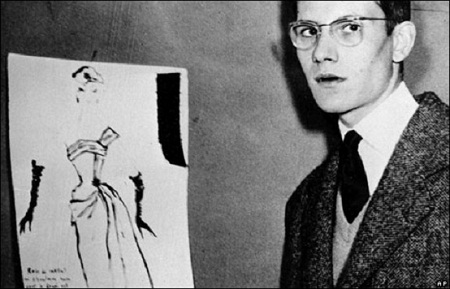

Un delizioso Album da colorare di Gallucci Editore, per celebrare e interagire, con uno dei creativi più influenti del XX secolo (sarto, couturier, stilista), una mente geniale e affascinante dell’arte contemporanea che ha saputo capire, adattare e azzardare i suoi tempi in un unico furor creativo: Yves Saint Laurent.

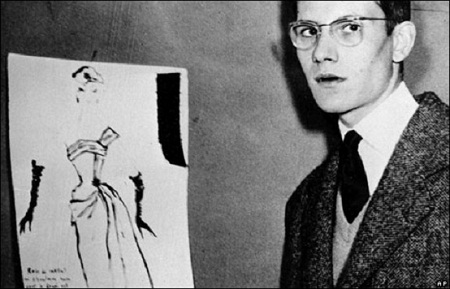

Uomo eclettico, sensibile e nevrotico, come lui stesso si definiva, che continua a ispirare registi, letterati, artisti visuali degli ambiti più diversi. Quattro anni fa, in seguito a una lunga malattia e sei anni dopo il suo commovente addio alle passerelle, Yves Saint Laurent muore a Parigi e con lui si spegne il mondo magico dell’Alta Moda francese, della leggerezza, della fantasia e della grazia che lo caratterizzava. Quando riguardo le collezioni YSL del passato ho la sensazione che tutto sia già stato fatto, che si sia raggiunto con lui il sublime. YSL, però, non ne sarebbe contento: il primo irrispettoso dei baroni della moda, lui che firmò la sua prima collezione per la Maison Dior a soli 21 anni.

L’album della Gallucci riassume a pieno lo spirito da innovatore che ha caratterizzato tutta la carriera di Saint Laurent ed è perfetto per tutte le età, un excursus leggero ma significativo dei disegni più preziosi e creativi del mitico couturier messi a disposizione dalla fondazione Pierre Bergé-YSL di Parigi, dove è custodito tutto l’archivio della Maison.

Il volume ci mostra, con un approccio e un’impaginazione ludica ma accuratissima, gli schizzi più rappresentativi delle collezioni che hanno fatto la storia della Maison e della moda tutta. Sfogliandolo ci si abbandona facilmente al mondo YSL, anche grazie a bozzetti ancora inediti e godibilissimi; ci si ritrova calati all’istante nel suo mondo, che traendo ispirazione dalla strada e dai suoi viaggi reali o immaginari, ci ha donato due delle collezioni che lo hanno reso lo stilista più influente del XX secolo: la collezione Russa del 1976-77 e la collezione Cinese degli anni a seguire: opulente e ambiziose, veri esempi di un retrò eclatante, basate sugli abiti dei contadini Russi del XX secolo, sui balletti di Léon Bakst e sugli abiti della Cina Imperiale. Le due collezioni, dai colori inebrianti, erano un chiaro monito politico alle grigie dittature che vigevano nei due paesi e un appello al ritorno alla loro natura autentica. Potrete divertirvi a colorarle e, perchè no, a reinventare due dei modelli più rappresentativi delle collezioni, che troverete nell’album di Gallucci sfogliando le prime pagine.

La collezione Africa del 1967 crea look mai visti in precedenza: estremi e visionari, con il famoso reggiseno angolare e appuntito – preso dai disegni stilizzati africani – di rafia e lino grezzo (ben 17 anni prima di quello, famosissimo, firmato Gautier che indossò Madonna!), bracciali e accessori di ebano e avorio quando le acquirenti dell’alta moda ambivano ancora a perle bon ton e diamanti.

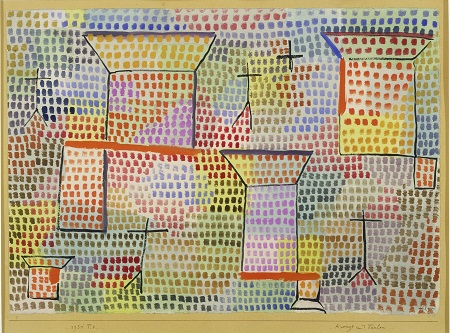

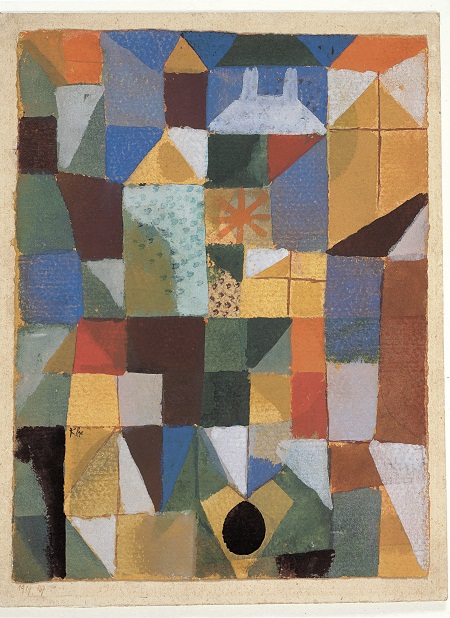

YSL, nato in Algeria e innamorato di Marrakech, conosceva le culture etniche che ha adattato con abilità e ingegno al contemporaneo, passando attraverso la plasticità cubista. La rivista Harpers Bazaar definì la collezione come la «fantasia di un genio primitivo».

Gli abiti africani non venivano smorzati e addolciti per il look occidentale, ma proposti con tutta la loro forza. Di nuovo, una scelta politica e artistica allo stesso tempo. Come Picasso, era capace di guardare a una cultura diversa senza nè contemplarla né offenderla, ma trasportandola nel proprio mondo e nel proprio immaginario ed esaltandola così nelle sue peculiarità più viscerali.

Dell’arte ha saputo fare progetto concreto, citando Picasso, Léger, Renoir e, su tutti, Mondrian, al quale ha dedicato un’intera collezione, forse uno dei simboli degli anni ’60, nello stile e nel design; ha approfondito il binomio arte-moda, che non era ancora un clichè da passerella colta e radical chic, ma un momento di immaginazione appassionata che poneva al centro ricerca, innovazione e un serio rischio imprenditoriale.

Uomo intelligente e colto, nel 1971 affrontò il rischio di un’ aspra critica proponendo la collezione Forties, la prima retrospettiva completa di un periodo storico preciso, l’ormai conclamato retrò che si è economizzato nel vintage attuale.

La collezione, incisiva e contemplativa ispirata agli anni ’40, fu ostacolata dagli intellettuali francesi che la consideravano un apologia degli anni bui del nazi-fascismo, è invece stata particolarmente rilevante nella storia del costume. YSL cambiò l’attegiamento della moda verso la storia, presentandola come suggestiva e fertile piattaforma di idee e rielaborazioni e come momento di presa di posizione culturale: era la prima volta che un couturier proponeva una riflessione distaccata e brillante sul buono che la storia del Costume lasciò in quegli anni.

L’album di Gallucci ci presenta quindi un genio d’inventiva eclettica, complessa e meravigliosa, un manierista dalla garbata audacia, ma ci fa scoprire anche il suo lato meno conosciuto, quello del costumista che a soli tredici anni esordisce a Oran, in Algeria, sua città d’origine. Numerose saranno, nel corso della sua carriera, le collaborazioni con il mondo dello spettacolo, con costumi per danza, musical e cinema. Il bozzetto stile Art Deco, che chiude l’Album, con una figura allungata e austera avvolta in un lungo mantello che si staglia su una raffinata vetrata quasi klimtiana è il costume del personaggio di Arrietty per la messa in scena di I mostri sacri di Jean Cocteau: anche quest’ultimo è un chiaro invito a esplorare la creatività di YSL, non passivamente ma colorando l’immagine specchio del bozzetto in libertà, ispirandovi, se vorrete all’originale.

Nessuna riverenza quindi, ma solo gioco e riflessione, proprio come avrebbe fatto lui.