Roma – A nord del parco della Caffarella c’è una libreria. È una libreria a strisce, e chi la conosce lo sa bene. E forse lo sa anche chi non la conosce ma ha incontrato sul proprio cammino Maurizio Ceccato, che con Lina Monaco gestisce questo spazio. Si chiama Scripta Manent, forse perché per essere davvero manent la scrittura deve essere data su carta, e la carta c’entra molto con questa storia.

Facciamo ordine: Maurizio Ceccato mi riceve un martedì sera, quando la libreria sta per chiudere ma le saracinesche restano alzate. Mi accomodo sul divano che avevo intravisto dalla vetrina e, diversamente dalle mie abitudini, non tiro fuori dalla borsa il quaderno per gli appunti, perché so che questa non sarà un’intervista come le altre, sarà il denso racconto di una storia. E voglio proprio godermi il piacere di starla ad ascoltare.

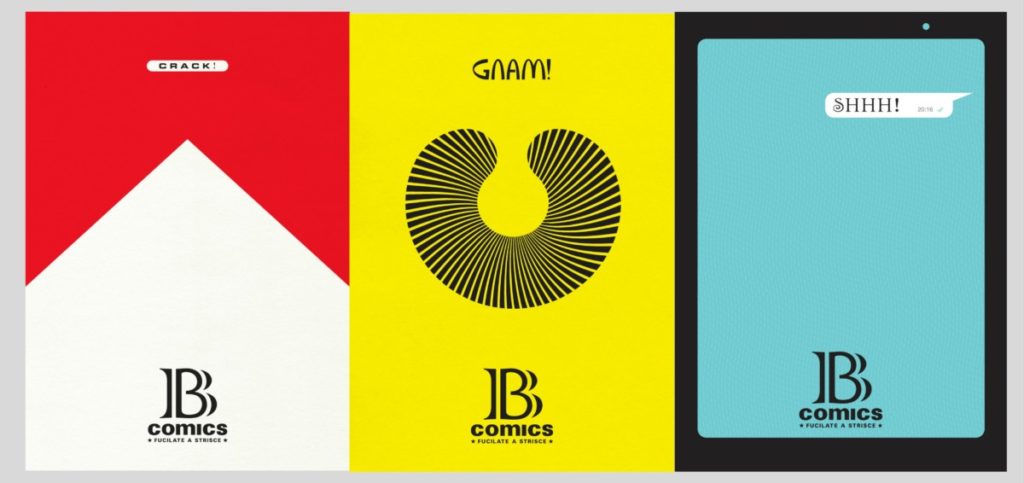

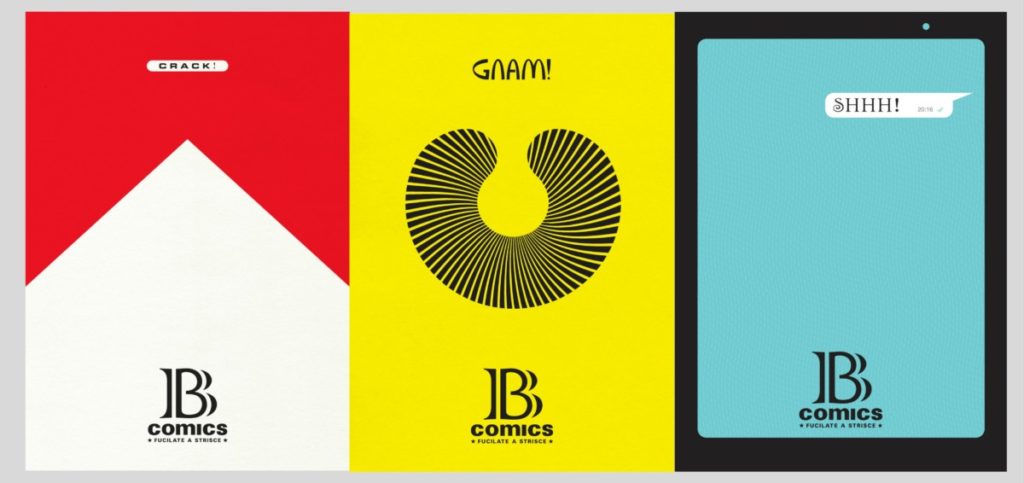

Alcune delle tue attività sono note a molti: Scripta Manent, che è il luogo dove ci troviamo; La trilogia B comics • Fucilate a strisce, ovvero una «utopia a fumetti tutta italiana» (che segue un’altra nota trilogia: WATT • Senza alternativa); Scanner, il festival dedicato alle autoproduzioni; lo studio grafico e casa editrice Ifix. Ma questo, dicevo, è ciò che tutti possono conoscere cercando un po’ su Internet. Raccontaci qualcosa della tua formazione, non so, potremmo partire addirittura dalle scuole superiori.

Al liceo facevamo tante cose, anche inutili: molta sperimentazione che trovava poco riscontro. È all’Accademia di Belle Arti che ho cominciato a mettermi alla prova con cose – sempre sperimentali, sempre per mettersi alla prova – ma forse più interessanti. Assieme a un piccolo gruppo di impavidi amici (Stefano Latini e Veronica Valeri) dividemmo una fotocopiatrice usata e tante utopie. Tentavamo di fare quello che ci sembrava mancasse: creare una specie di trait d’union tra quello che era l’arte contemporanea (ossia quello che respiravamo tutti i giorni) e una forma di comunicazione più alla portata di tutti. È una cosa che ti può essere data attraverso un magazine, per esempio, o una rivista. Qualcosa da sfogliare, ossia qualcosa che rimandi a un gesto quotidiano, che sembrava distante da quello che si respirava nelle gallerie d’arte e all’Accademia dei primissimi anni Novanta.

Ma non era solo romano, il tuo orizzonte.

No, frequentavo molto Bologna. E lì si respirava ancora un’altra aria: Roma era più salottiera, borghese, piena di feste frequentate da gente che non si guardava attorno e non sapeva niente di quello che succedeva al di fuori del proprio ambito. Si viveva più di passato che di quello che sarebbe venuto dopo, di futuro. Mentre invece a Bologna era tutto proiettato in avanti, quindi io una, due, tre volte al mese andavo lì a vedere cosa succedeva. E con quelle ispirazioni sono nate le prime esperienze: scrivevamo, disegnavamo, fotocopiavamo, rilegavamo tutto a mano. Eravamo assolutamente non contemporanei a tutto ciò che stava succedendo in quel periodo: tutti andavano verso la digitalizzazione, mentre le nostre fanzine erano tutte fatte a mano. Le cose che facevamo all’epoca sarebbero ora ordinarietà, tra le autoproduzioni, ma allora eravamo dei reietti.

Ma faccio un passo indietro. Prima di cominciare l’Accademia mi sono preso un anno sabbatico; in quel periodo andavo a lavorare in uno studio dove si faceva di tutto: grafica, fumetto, illustrazione, animazione con gli acetati colorati a mano. A Garbatella fui preso da uno studio grafico che aveva bisogno di molta manovalanza – e ho cominciato magicamente a lavorare. Era un lavoro del tipo dai la cera, togli la cera. Io arrivavo là tutto tronfio, perché avevo la mia cartellina e pensavo di spaccare il mondo, ma nella cartellina c’era tutta roba copiata, ovviamente, come si deve giustamente fare quando si sta imparando: bisogna copiare, riprodurre tutto con varie tecniche. Insomma, arrivo lì e la prima lezione è stata una lezione di umiltà. Io sapevo disegnare, ma disegnare è una cosa che sanno fare tutti, non mi rendevo conto che il lavoro è più stratificato e ha bisogno di una consapevolezza diversa. E il bagno di umiltà è consistito nel capire che quando uno lavora ci sono delle regole e soprattutto ci sono dei ruoli. Il titolare dello studio mi diede una sedia e una scrivania, mi mise lì una gomma da cancellare, un fazzoletto e una pila altissima di fogli. E io: «Ah, ma tutte queste tavole devo fare?» E lui: «Vedi questa gomma? Ecco, prendi la gomma. Quello è il fazzoletto. Mi raccomando, non sporcare: metti il fazzoletto sotto la mano. Questa è la tavola inchiostrata: quando cancelli assicurati che sia asciutta altrimenti sbaffi». Insomma: un mese a cancellare la matita dalle tavole. E il mese dopo pure. Però sono stato lì qualche anno a fare esperienza con tutte persone più grandi di me. Lì ci passava di tutto, ci passavano i disegnatori della Bonelli, lavoravamo per molte agenzie, facevamo una valanga di colorazioni, acetati e non acetati.

E poi?

Ho provato a fare quello che pensavo fosse il mio vero lavoro, cioè l’illustratore. E il mio primo colloquio fruttuoso fu quello a “il manifesto”. C’è una differenza sostanziale col mondo dei colloqui di oggi, ed è quella di bussare alle porte senza essere stato invitato, senza aver mandato mail e, alcune volte, senza neppure aver chiamato al telefono. Mi ricordo quando nel ’94 andai a via Tomacelli con la mia cartellina sotto braccio; arrivo al secondo piano, dove c’era la segreteria, e dico di essere un illustratore e di avere appuntamento con il grafico (art director era un’espressione che non usavamo). Riesco a salire al quarto piano dove trovo Vincenzo Scarpellini, che io non sapevo nemmeno chi fosse, l’ho scoperto dopo. Lui appena mi vede capisce tutto, capisce che ho superato il filtro della segreteria con un trucco, ma mi chiede di fargli vedere la cartellina. La prende, guarda, sfoglia: «Questo no, questo non è adatto, questo invece sì». Poi su un foglio di carta comincia a segnare una serie di argomenti: «Guarda, questi sono più o meno i temi che si trattano nel giornale. Tu fammi un po’ di proposte e poi vediamo». Be’ tornai a casa che non mi sembrava vero e per una settimana mi sono rinchiuso a disegnare come un pazzo. Andai di nuovo a via Tomacelli, questa volta con un appuntamento. Vincenzo prese alcuni disegni che secondo lui andavano bene e la settimana successiva già collaboravo con “il manifesto”. Questo è stato un po’ il mio ingresso nel mondo dei giornali e dei periodici. Dopo di ciò è stato tutto più facile, perché “il manifesto” godeva di un grande rispetto.

Qual è il passaggio dall’editoria di informazione a quella libraria?

Andando a bussare alle porte degli editori milanesi cominciai a collaborare con Frassinelli. Ma non per la grafica, solo per le illustrazioni. A Milano trascorrevo due o tre settimane da una signora che mi affittava una stamberga a via Buonarroti, col tetto spiovente. La signora mi portava la colazione in camera perché s’era affezionata. Tra i 24 e i 26 anni questa è stata la mia vita. Certe volte mi capitava di fare le illustrazioni lì, usando la cartellina grossa come tavolo tra un mobiletto e l’altro, perché non c’era la scrivania. Era tutta roba fatta con i ritagli – ripitturati, in collage – usavo di tutto. Le spacciavo per cose fatte al computer, perché a Milano se non sapevi usare il computer eri un alieno. All’epoca era così, perché se era fatta al computer allora voleva dire che eri pronto per il lavoro; se era fatta a mano voleva dire che non potevi lavorare. Non con la velocità richiesta. Io telefonavo e andavo nelle sedi delle case editrici anche se non mi accordavano l’appuntamento. Tanto non avevo niente da perdere, e poi eravamo in pochi. Di illustratori ce n’erano pochi che lavoravano per i periodici. Insomma, da Baldini&Castoldi, che era la sede di Linus, salgo, e una tizia della segreteria mi dice: «Io ho capito chi è lei! È quello a cui avevo detto che non potevamo riceverla, ma lei si è presentato lo stesso!» Dico: «Guardi io voglio soltanto far vedere i disegni, se sono in linea con quello che fate mi piacerebbe collaborare con voi». «Lei forse non ha capito, qua noi non abbiamo tempo da perdere!» E lì faccio una delle mie sfuriate. Ora non ne faccio più, ma quello mi sembrava il posto perfetto. La segretaria dice che se voglio posso lasciare le fotocopie. Io urlo: «Ma voi siete quelli che si vantano di ricevere gli illustratori, di aver scoperto Andrea Pazienza, e quando uno viene a portare i disegni perché è un illustratore voi lo buttate fuori?» E tutti che si affacciano dalle porte per vedere cosa fosse quel casino perché gli strilli si sentivano dalla strada, esce anche la testa di Oreste del Buono, fuori da una delle porte di quel corridoio kafkiano, con il suo punto interrogativo stampato sulla faccia. Io lì a lottare con questa segretaria che mi voleva far lasciare le fotocopie: «No, non ve le lascio le fotocopie, non ve le voglio lasciare!» Prendo e me ne vado sbattendo la porta dietro di me. E questo è stato uno degli episodi milanesi di cui sono più fiero.

Rido, e Maurizio mi racconta altri aneddoti. Poi riprendiamo: quand’è che cominci a fare grafica?

Fu per grazia o per colpa della Frassinelli, che ho ricominciato a prendere per le mani la grafica. Non è che io non la facessi del tutto, è che la grafica aveva fatto un salto avanti per via dei mezzi tecnologici. La grafica che si faceva sui tavoli non era quella che si faceva nelle case editrici, che si erano già evolute. Fu proprio una copertina di Frassinelli – in cui la mia illustrazione era stata disintegrata dalla grafica, buttata lì sopra a coprirla – che decisi di prendere in mano tutto. La cosa per me fondamentale non era che bisognasse rispettare la gabbia grafica dell’editore, ma che si rispettasse l’illustrazione, ossia la cosa che va a rappresentare l’oggetto libro. Passò circa un anno, e incontrai Coniglio, che frequentavo sempre come illustratore, il quale mi fece conoscere Alberto Castelvecchi, con cui dividevano gli stessi spazi e gli stessi grafici. Con Castelvecchi iniziai a fare le prime copertine. E da lì è partito tutto. Non pensavo che a Roma ci fosse molto lavoro editoriale. Almeno in quel periodo.

Erano gli anni in cui sono nate molte delle case editrici romane che abitualmente incontriamo oggi in libreria.

Sì, negli anni Novanta, Fazi, minimum fax, Castelvecchi, Theoria e altre, sì. E mi ricordo che mi sembrava strano, anche perché pensavo che il lavoro con le case editrici fosse solo a Milano. Castelvecchi all’inizio non prediligeva l’illustrazione e quindi io facevo un po’ fatica. Preferiva più che facessi cose con delle fotografie, magari ritagliate, ma l’illustrazione non la voleva. Ovviamente a me premeva più quell’aspetto, ma si lavorava, quindi facevo anche uso di fotografie o foto ritagli. Poi continuavo con il mio lavoro di illustratore; non ero legato solo a una realtà. Ma ho sempre cercato di mantenere salda una cosa, negli anni: non fare mai una sola parte del lavoro, ma fare tutto. Voglio dire, non sono il tipo che prende e butta dentro delle figurine. Per me, il fatto di bilanciare il tutto, grafica e illustrazione, è stato sempre l’obiettivo primario: disegnare l’illustrazione e lavorarla in maniera organica al resto della copertina, non appoggiarmi a un illustratore o prendere immagini stock. Ho sempre cercato di unire tutto. E in questa ottica una cosa che m’è sempre dispiaciuta è questa specie di divorzio tra la parola e le immagini.

Che genere di divorzio?

Da una parte scorrono i testi e dall’altra le immagini. Nettamente separate. Questo accade per moltissimi editori, ed è nato anche un po’ per certi progetti grafici einaudiani, come per esempio quello dei Coralli. Caratteri bastone che dialogano con immagini dalla fisionomia più variegata: una quadrata, una orizzontale, una en plein air; non c’è un’interazione tra testo e immagine. Invece, la domanda di base è: come li appoggio questi caratteri sull’immagine e viceversa? O per fare un discorso vecchio e andare indietro nel tempo: com’erano le locandine del cinema negli anni Quaranta, Cinquanta, Sessanta? Qual era l’organizzazione grafica? Testo e immagini si mescolavano, non esisteva una grafica precostituita a cui aggiungere di volta in volta una foto o un’immagine.

Abbiamo ripercorso la tua storia fino all’ingresso nell’editoria, vorrei fare un salto in avanti e parlare del presente: Ifix e Scripta Manent.

Ifix nasce dall’idea di avviare uno studio editoriale e dare un’identità che andasse fuori dal mio nome. È anche un omaggio agli anni più ingenui, quegli anni dell’Accademia di Belle Arti in cui al profitto si pensava davvero poco. Ifix include lo studio di design e la casa editrice; il bookshop è venuto dopo, grazie anche all’incontro con Lina Monaco. Andavamo in giro per molte città e incontravamo posti che si avvicinavano a un’idea che sentivamo appartenerci. E abbiamo detto, ma perché non lo facciamo anche nel nostro studio? Noi rimaniamo sempre qua, non è che ci trasformiamo, ma abbiamo uno spazio che può essere aperto. Spesso abbiamo incontrato luoghi in cui la gente lavorava e al contempo esponeva delle cose – non necessariamente prodotte da loro – che a loro piacevano, quindi davano la possibilità alle persone di vederle. La libreria è nata con questo spirito, offrire un posto in cui si potesse ritrovare la nostra idea di casa editrice e di studio.

B comics è arrivato al terzo volume e chiude, perché?

Perché è nato come trilogia, fin dal principio. Non si può andare avanti, anche se te lo chiedono. Abbiamo pubblicato più di trenta autori, così come per WATT • Senza alternativa ho creato una numerazione decimale e dei temi legati a ogni uscita, per B comics • Fucilate a strisce ho ideato dei temi con dei suoni onomatopeici. Ma non può proseguire. Che ci mettiamo a fare bum bum, poi ciaf ciaf, poi clap, poi sbam… non era quello lo scopo. Mi piaceva che fosse un’esperienza compiuta, per far vedere quelli che sono i segni che si possono rintracciare nel tessuto italiano. Le possibilità che si possono avere ancora con il linguaggio del fumetto. Molti mi hanno detto: ma come, tu prendi gli illustratori e li metti a fare i fumettisti? È chiaro che il fumetto è un linguaggio più narrativo rispetto a quello dell’illustrazione, ma non è detto che gli illustratori non possano accettare la sfida. Con B comics abbiamo potuto sperimentare il fumetto senza freno a mano, con tutti gli autori, tant’è che poi molti di quelli che abbiamo pubblicato stanno uscendo da altre parti o hanno trovato una casa editrice. Insomma in questa attività di scouting abbiamo fatto in modo che venissero fuori dei nomi e magari abbiamo dato loro la giusta benzina per proporsi. E questo è un punto d’orgoglio.

Scanner, un festival dedicato alle autoproduzioni. Puoi darcene una definizione?

Scanner è un luogo dove mostriamo il punto in cui è arrivata la ricerca delle autoproduzioni nella penisola. Non uso il termine fanzine, perché è distantissimo da autoproduzione: per fanzine si intende un altro tipo di materiale, legato molto più agli anni Settanta/Ottanta, cioè alle fotocopiatrici. Che cos’è l’autoproduzione? I vocabolari italiani non sono stati in grado ancora di decifrare questa parola. Oggi con le autoproduzioni si va avanti e indietro nel tempo, si possono usare le fotocopiatrici così come si possono usare la risograph, i layer della serigrafia o l’offset in maniera ultra professionale, dando vita a oggetti che sconfinano nel mondo del libro artistico. Ecco, Scanner cerca di tenere insieme tutte queste realtà diffuse, che nessuno conosce perché nessuno le sa catalogare e contenere. Sono oggetti che non esistono nemmeno in libreria, o ci vanno in misura minore, perché sono materiali così anarchici, e autarchici, che in realtà nascono e muoiono nel giro di un anno, o se durano lo fanno in un avamposto, in una specie di ristretta cerchia. Poi ovviamente Scanner è nato anche come luogo della parola, cioè per dare voce alle persone che lavorano su questi materiali. Perché per adesso in tutti i festival legati al mondo del fumetto ci sono le esposizioni, ma sono rare le occasioni in cui si può raccontare come si fanno le cose, perché le si fanno, chi sei, da dove vieni, che idee hai. Quindi è un po’ un modo per mettere in mostra non soltanto dei materiali, ma anche le persone che stanno dietro a quei materiali. Persone e oggetti diversissimi tra loro: non esiste un decalogo dell’autoproduzione.

Se posso dirlo in una parola: Scanner è un luogo utopico di oggetti cartacei che non restano imbrigliati ma spiccano come tappeti volanti, dove vivono e convivono a pari merito realtà molto diverse e dove si cerca di dare voce e mostrare oggetti cartacei che altrimenti passerebbero inosservati o comunque non sarebbero capiti. Oggetti che per fortuna sono cartacei. Ecco, noi ce ne siamo accorti sette o otto anni fa di tutto questo fermento, ossia nel momento in cui si predicava l’ebook, e si predicava tutta una serie di scenari irrealistici sulla morte della carta e sull’inesorabilità del digitale. I due invece sono strumenti diversi: la carta deve fare il lavoro della carta e deve farlo al meglio. Non sono due strumenti antitetici, ma sono diversi. Bisogna ancora lavorare molto per trovare un’estetica dell’ebook, mentre sulla carta, dopo cinque secoli e mezzo, c’è ancora molto da inventare e reinventare.

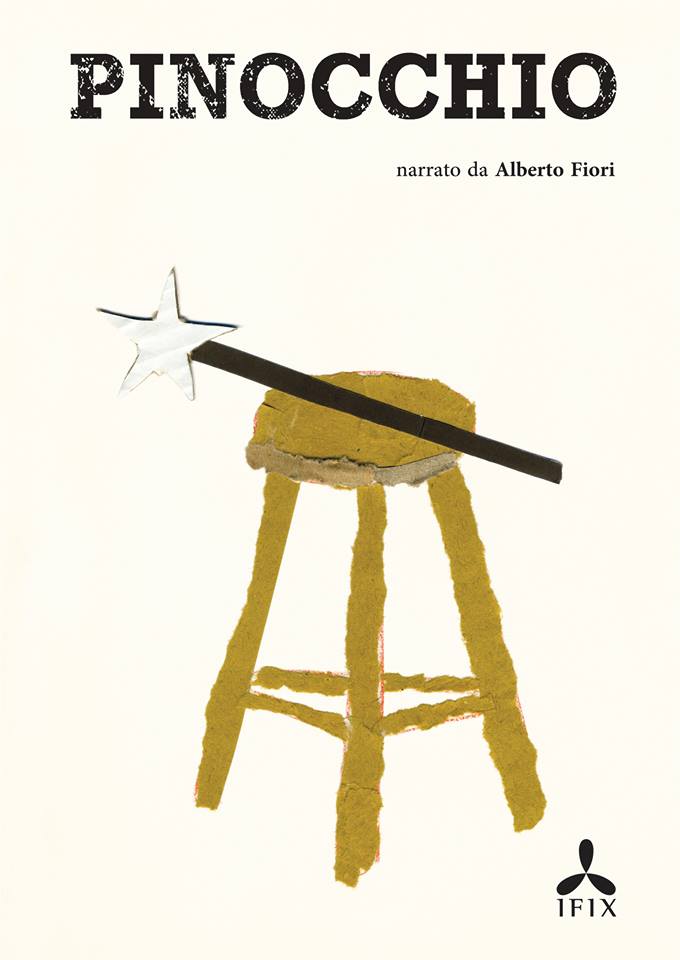

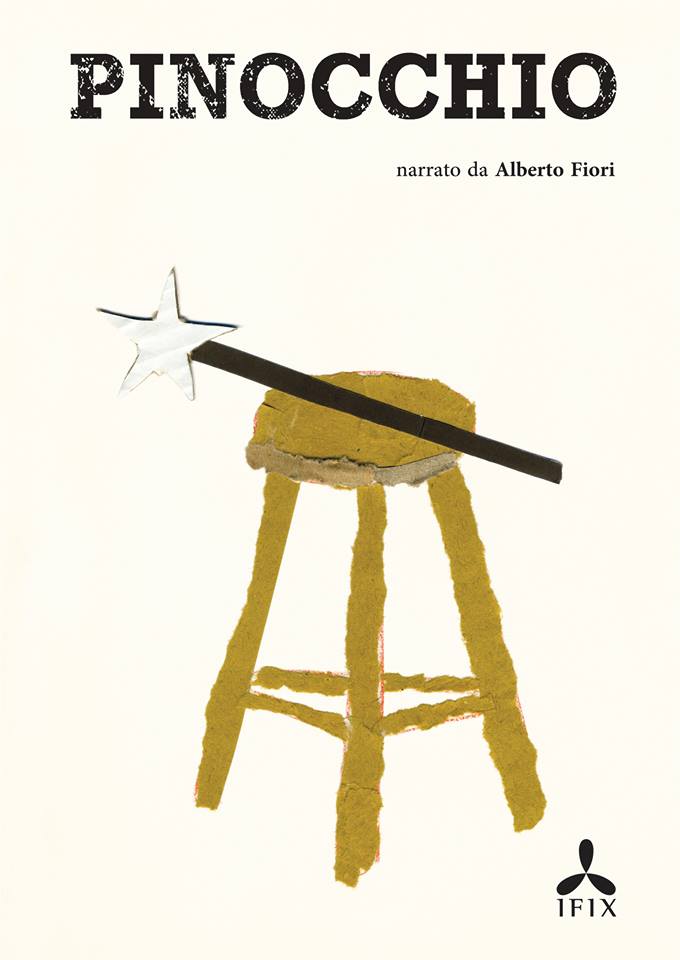

S’è fatto tardi, e mentre io e Maurizio Ceccato ci scambiamo le ultime battute comincio a sfogliare un libro per bambini: è un Pinocchio narrato da Alberto Fiori. Si tratta della prima uscita della serie Juvenilia, collana di albi illustrati per bambini, in cui le immagini sono realizzate dai bambini stessi. Ma non solo, le storie non sono esattamente quelle della nostra infanzia; vengono infatti riviste in modo da sorprendere e incuriosire sia gli adulti, sia i lettori più piccini, che non si troveranno di fronte a una favola già nota. Un progetto editoriale complesso che procederà col bel passo delle produzioni non industriali, perché indissolubilmente legato al lavoro in laboratorio di ragazzini che non superano i 10 anni di età.

Maurizio Ceccato: Ho partecipato alla Grande Estrazione Occidentale del 1970 e sono uscito con il numero 14 di aprile. Ho imparato a leggere, scrivere e disegnare con i fumetti. Illustratore amanuense dal 1994 per diversi periodici nazionali (il manifesto, Il Fatto Quotidiano, Avvenimenti, L’Espresso). Come disertore della grammatica ho pubblicato Non capisco un’acca (Hacca, 2011). Vestito da designer autarchico ho avviato Ifix, studio di progettazione grafica e comunicazione visiva realizzando cover e art direction per Fazi Editore, Arcana, elliot, Del Vecchio, Laterza, Hacca, Time Out Roma, Ponte alle Grazie, Fao, L’orma, Gaffi, ItaloSvevo, Playground, Teatro di Roma. Ifix dal 2011 inizia le pubblicazioni con «Watt • senza alternativa», libro–magazine retrofuturista di narrazioni e illustrazioni italiane e il rotocalco di scouting a fumetti «B comics • fucilate a strisce». La neonata collana Juvenilia, diretta da Lina Monaco, indaga favole per bambini illustrate da bambini.

Nel 2012, con Lina Monaco, all’interno dello studio Ifix, a Roma, apre il bookshop Scripta Manent, specializzato in design, edizioni illustrate e per bambini con un’ampia finestra dedicata alle autoproduzioni italiane.