Addio fantasmi di Nadia Terranova (Einaudi Stile Libero, 2018) è un’opera intima e allo stesso tempo universale che si ispira al concetto di Nostos, il viaggio di ritorno nel luogo originario ma anche nel nucleo originario, quello delle relazioni famigliari spesso portatrici di dinamiche complesse e insuperate. Come il profondo senso di sospeso che la protagonista, Ida, si porta dentro e che deve superare per ritrovare un senso nuovo alla sua vita.

Un romanzo che prova a chiamarci a fare i conti con tutto quello che è irrisolto e indicibile.

Addio fantasmi è un romanzo sulla memoria e sulle ossessioni. Sulla elaborazione della perdita e il confronto con il passato: Ida Laquidara, la protagonista, è una donna che vive a metà tra la vita da adolescente – quando ha vissuto un forte trauma famigliare – e la donna che è diventata. Quanto peso hanno le dinamiche già vissute in quello che siamo?

Troppo. A un certo punto ti fermi e quello che sei stato è talmente forte, talmente presente, che nemmeno sai più chi sei. E ti accorgi che non va bene, è come continuare a giocare a un gioco del quale nel frattempo sono cambiate le regole. Così tutti noi a volte, grottescamente, siamo imprigionati in un ruolo che la sorte, la vita o qualcun altro ha deciso per noi. Ida vive al centro del suo dolore non digerito da ventitré anni. Invece è fondamentale ritrovare la misura di noi stessi: è questo che si snoda per tutta la narrazione.

«La memoria è un atto creativo: sceglie, costruisce, decide, esclude; il romanzo della memoria è il gioco più puro che abbiamo». Così Ida definisce il “gioco” entro il quale si addentra sin dalle prime pagine del libro, quando subito narra del padre scomparso del quale non si è più saputo nulla. Una perdita che ha segnato la vita di Ida e di sua madre e che appunto innesca la ricostruzione degli eventi. Soprattutto attraverso gli oggetti, i luoghi, le foto. Ricordare è ricostruire e poi, superare: è ciò che volevi spiegare in questo romanzo?

Purtroppo a lungo, per Ida, ricordare è quasi un atto involontario, è un’ossessione, un anancasmo, un rituale che imbriglia. Ci vuole del tempo affinché il ricordo smetta di essere un incubo e diventi una scelta.

Questo romanzo è incentrato sul tempo: e il tempo si porta avanti parallelamente alla memoria, perché chiaramente oltre a avere un’idea del passato e quindi appunto la memoria di ciò che è stato, abbiamo una proiezione su quello che sarà. Il punto è esattamente questo: Ida, la protagonista, “sente” di non avere futuro, lei vive protesa al passato e al massimo nel momento presente. Mai sfugge nel corso di 196 pagine di romanzo e dei trentasei della sua vita un desiderio, una visione su quello che lei sarà: è come se per lei il futuro assomigliasse a una saracinesca chiusa. Questo è il groviglio in cui la sua vita si è inceppata: se non abbiamo futuro restiamo ancorati al passato, quando questi elementi, il passato e il futuro, tornano a bilanciarsi la nostra vita torna in equilibrio.

Uno dei centri emotivi più intensi di Addio fantasmi è il rapporto con la famiglia di origine, in particolar modo, quello tra Ida e sua madre, che rimaste una orfana e l’altra vedova di un uomo depresso, del quale non hanno potuto seppellire il corpo, hanno dovuto “arrangiarsi” per continuare a vivere con dignità. Cosa volevi emergesse del loro rapporto che viene rappresentato come una diade ossessiva, un continuo duello?

Una madre e una figlia sole dentro una casa, la casa dove sono cresciute insieme. Non è già questa una tragedia greca? Devono fronteggiarsi, guardarsi negli occhi, a parte gli oggetti non c’è nulla. Solo loro, occhi negli occhi, in un continuo tribunale.

Ida vorrebbe emanciparsi dal rapporto con la madre ma per farlo deve necessariamente passare attraverso l’empatia: devono deporre entrambe le armi, ma la verità è che di fronte a uno sguardo di una madre o quello di una figlia ci si sente sempre nudi. Questo è il motivo per cui loro due si fuggono. La loro è una verità troppo dolorosa e complessa. Ha contaminato la loro quotidianità e non è mai stata veramente elaborata.

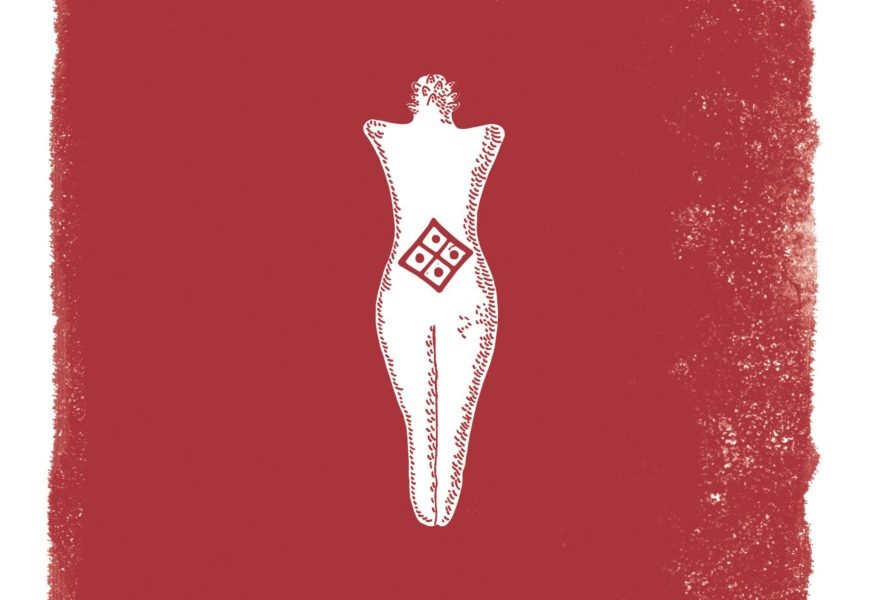

«Non sono qui per seppellire ma per esumare», dice Ida a un certo punto, convinta che solo passando attraverso il ritrovamento e il recupero di una misteriosa scatola rossa che contiene dei ricordi non detti, possa far pace con lo spettro del padre e del suo ricordo che le avvelena l’esistenza.

Disseppellire, togliere via la terra scura dai ricordi, dal passato, dalle ombre, dai pozzi bui: è questo che fa la letteratura, no? Illuminare i luoghi più dolorosi e doloranti. Portare sulla pagina quello che altri vorrebbero tenere nascosto. Il libro tende alla ricerca di un riscatto che, pagina dopo pagina, si delinea tra i ricordi, le riflessioni, gli eventi che Ida vive una volta tornata nel luogo della sua infanzia e adolescenza.

«Sussumere, sarebbe il verbo giusto: prendere su di me le vite degli altri, non sono capace di farlo con i vivi, forse ci riesco con i morti, ma la vera emergenza è pensare ai sopravvissuti». Hai scelto di dedicare il romanzo ai “sopravvissuti” (colpisce anche in esergo un passo di Infanzia di Natalia Ginzburg): chi sono precisamente i sopravvissuti?

Sono io, sei tu, è chi legge… Tutti noi siamo sopravvissuti a qualcuno, a una persona cara che è morta o scomparsa, che ci ha abbandonato. Quando Ida scopre che anziché preoccuparsi di chi non c’è più può preoccuparsi di chi c’è ancora, allora si fa un grande regalo. Ida è nel mezzo, non solo geografico, tra Roma e la Sicilia: questa condizione è anche la condizione della sua vita e di un ponte che lega il passato e il futuro che lei deve attraversare per venire a capo della sua vita. E anche del suo matrimonio, anch’esso popolato di “fantasmi”. Il passaggio in esergo della Ginzburg l’ho reputato perfetto per rendere la condizione dell’essere imprigionati in una dimensione a metà, non definita, ibrida e che, come spesso accade per le cose non chiare, genera conflitti non facili da gestire.

La protagonista torna a Messina nella casa di infanzia per la ristrutturazione del terrazzo che viene affidato a due operai, padre e figlio, i De Salvo: il figlio, Nikos, avrà un ruolo dominante nel cuore del romanzo e nell’elaborazione del lutto di Ida.

Padre e figlio sono lo specchio di Ida e sua madre, e in particolare Nikos, testimone e protagonista di una storia dolorosissima e segreta, potrà aiutarla a capire quanto tangibile e profondo sia il dolore degli altri. Nikos e suo padre sono molto diversi da Ida e la madre: si parlano, lavorano insieme al tetto che devono riparare e che è il motivo per cui la protagonista ha lasciato Roma per raggiungere la casa di famiglia. Lo stesso tetto sotto il quale madre e figlia hanno vissuto per anni il loro tormento, il tetto che si sgretola sulle loro vite e che l’elemento maschile – appunto rappresentato dai De Salvo – che a un certo punto è mancato nella loro esistenza, deve rimettere in sesto. Il loro è un ruolo riparatore, protettore, che avrebbe dovuto esserci e è appunto mancato. La vicenda intensa e dolorosa di Nikos poi, confidata a Ida come atto estremo, stabilisce un ulteriore sviluppo della storia e della percezione del dolore della protagonista.

«L’irregolarità è l’unica regola della vita, i fatti scorrono accanto a noi mentre ci illudiamo di dominarli. Ecco perché mi rifugiavo nelle mie finte storie vere: su di loro esercitavo una signoria assoluta». Così la protagonista intuisce a un certo punto della narrazione: lei che si occupa di scrivere storie per una nota rubrica radiofonica, avverte che non si possono controllare gli eventi. La scrittura è terapeutica in questo percorso?

Sì, ma involontariamente. Non ci si mette a scrivere per guarirsi, si comincia al contrario sapendo che ci si farà molto, molto male. E poi, un giorno, molto dopo aver lasciato andare quel nucleo rovente, ci si scopre forse un poco più sollevati. Non esistono piani certi e definiti e il romanzo lo ribadisce: qualsiasi progetto possiamo fare la vita lo modifica, lo stravolge, intanto perché ci sono eventi che succedono e che sono totalmente imponderabili. Ogni cosa che facciamo come comperare una casa, investire in una vita insieme, deve fare i conti con questa finitezza. Ci sono un miliardo di cose impreviste e sono date da tutte le variabili che dipendono dalla società, da quanto guadagniamo, dalle nostre professioni, dai legami famigliari. Crescere e diventare adulti significa accettare di non avere il controllo e in un certo senso smettere di pianificare eccessivamente, poiché questo vuol dire non fare i conti con la casualità. Vive bene chi riesce a individuare una sana via di mezzo tra una prospettiva del futuro e un sanissimo godersi l’oggi, che è l’unica cosa davvero certa.

In una conversazione con Annie Ernaux hai ribadito che succede questa cosa molto strana: più è intimo quello che hai raccontato, più pensi che sia soltanto tuo, più di solito diventa universale. Così è questo che avviene in Addio fantasmi?

È il mio romanzo più intimo. Ci ho messo due anni e mezzo per scriverlo. Cresciuto un pezzo per volta ha attraversato le fasi di revisione per poi essere completo e quasi intatto come era nella mia idea originale. Mi sono vergognata tantissimo in ogni pagina, e intanto su questa vergogna ho cercato di esercitare un controllo stilistico e narrativo. Mi sentivo sempre come se stessi accanto a una me stessa autentica e profondamente nascosta. L’incontro con la Ernaux è nato sulla base di un leggersi: quando si incontra una connessione letteraria diventa fluido ritrovarsi come scrittrici.

Cosa rappresenta per Ida la “scatola rossa”?

Intanto ha un forte potere simbolico, di talismano, rossa come le scarpette di Dorothy di Il mago di Oz, evoca una visione fantastica, il ruolo dell’immaginazione che costruiamo che Ida costruisce nella sua vita. Nella scatola che Ida cerca, complice la ristrutturazione della casa di infanzia, laddove l’aveva nascosta, c’è il passato. Quello con cui lei deve fare i conti. E sciogliere.

(Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi Stile Libero, 2018, pp. 208, euro 17)