Tanto tempo fa, in una recondita terra chiamata “libertà”, m’innamorai di un poeta operaio. Nota figura mitologica, metà magazziniere e metà artista, rabbioso e squattrinato quanto basta per annerirsi le mani e rovesciare quel buio in un ventre senza rime. Schiaffeggiato prima ancora di conoscere carezze, allevato a morsi, rimbalzato da un rifugio all’altro e costretto a chiamarlo “casa”, è cresciuto con gli occhi più notturni che avessi mai incontrato, soggiogato da un dolore che lo metteva in scena, come un regista incontentabile.

Ecco, diciamo che è così che mi sono sempre modellata la platonica idea dello scrittore perfetto. Un magnifico perdente, un bastonato cronico, bambino maltratto che bistratta la realtà, pantocratore della mia follia tardoadolescente.

E quando approccio un autore (ovviamente sotto il profilo letterario, avendo imparato la lezione), mi piace circumnavigare attorno alla sua storia, fiutare il marcio sotto le suole e trovarlo quasi sempre un odore dolcissimo.

Impossibile non appassionarsi al meschino finale di Tennessee Williams, morto, a quanto emerge, per aver inghiottito il tappo di un collirio; oppure restare immuni alla biografia di Dorothy Parker, orfana perfino della matrigna, spanciata da due aborti e da vari tentativi di suicidio, osteggiata per le sue simpatie politiche e imprigionata in un bicchiere perennemente pieno. Per non parlare di Zelda Fitzgerald, deceduta dopo aver preso fuoco nella clinica dove era spiaggiata, perché la sua mente schizofrenica era in fiamme già da anni.

Quindi non può stupire molto che apprendere la vicenda di Emanuel Carnevali abbia innescato un atomico amore. Chi di voi (compresa me fino a poco fa) può affermare di averlo già praticato o di accostare il suo nome alla furia tuonante dei mostri intoccabili della letteratura americana?

Eppure è così, ma Emanuel Carnevali è stato un’ombra viziata da mille pruriti, un essere tiranneggiato dalla sorte, che lo ha condotto giovanissimo in America, dopo un’infanzia in apnea dentro bocche di collegi sempre in lutto. Ha vissuto al limite, barcamenandosi tra troppo poco e meno di niente. Calzando i mestieri più spezzanti, scrostando pavimenti, spalando neve e scegliendo la scrittura come un lavoro sporco.

A 25 anni la miseria non gli basta e allora per popolare il suo futuro sbarca anche la malattia. Si chiama encefalite letargica e scandisce altri 20 anni. Gli ultimi, stagnati tra camere ammobiliate e ospedali psichiatrici.

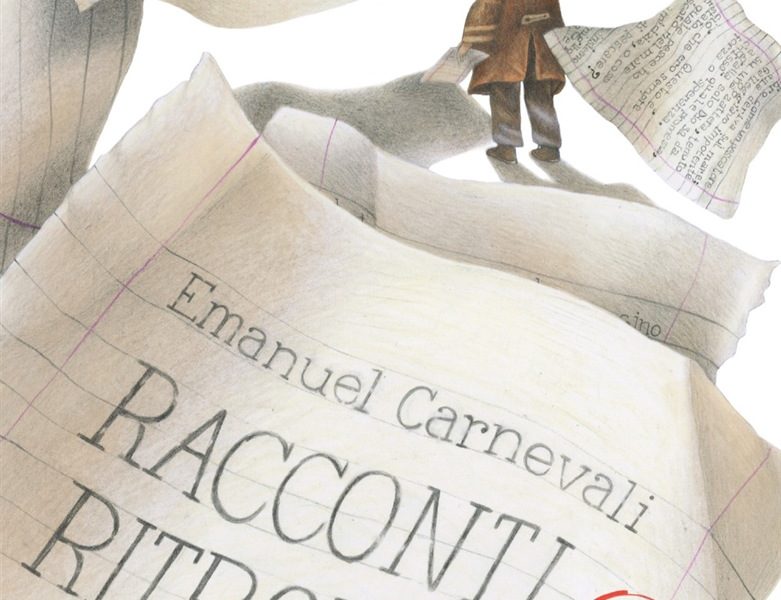

Se ne va per un tozzo di pane, che lo affoga come una tempesta; se ne va come se tutta la sua vita pesasse quanto quel boccone. Se ne va seminando brandelli, muscoli di versi e racconti fatti a pezzi pubblicati in riviste quali Poetry Magazine o Little Review. Dopo Il primo Dio, questa raccolta, dal necessario titolo Racconti ritrovati (D Editore, 2019, traduzione di Emmanuele J. Pilia), è furto e frutto di scavi archeologici.

Perché si ha l’impressione che restituirli allo sguardo significhi sottrarli a un sonno viscoso, a strati di civiltà distratte che passeggiano senza saperlo sopra un tesoro. Rivangare con mani clandestine, sloggiare la polvere in superficie e lasciare quel sangue incrostato e terroso che abita ogni sentenza. Tecnicamente, soprattutto in ambito archeologico, il processo si chiama anastilosi. Ricostruzione con pezzi originali della struttura antica. Chiara volontà di restaurare il battito. Lavoro tutt’altro che semplice con un autore come Carnevali.

Che impiega ogni testo non certo per raccontarci una storia. O quanto meno non solo. Quello che scalcia nell’incavo di ciascun brano è il ritmo della sua angoscia. La fatica di mettere in tasca un giorno dopo l’altro, tra pensioni cadenti e squallori raccolti come vetri.

“Inizio di una carriera letteraria” è la tomografia del suo stato di scrittore, circondato da personaggi bassi e da altri grandiosi, autori indegni del loro mestiere e altri virili e brucianti, come definisce ad esempio Lola Ridge, femminista d’avanguardia capace di scalfire. «Le parole delle sue poesie sono così intensamente vive, sono così palpabili, così fisicamente tangibili che frustano e pugnalano – fanno male. […] È una donna che soffre – ma lo fa ringhiando come una leonessa. È una leonessa folle che si lancia contro le mura dell’orrida città». Perché probabilmente non esiste altro modo di scrivere.

Il suo è un mondo scalcinato, con la bocca ubriaca, di vino, di ruggine, di liti furenti.

Un mondo in cui ci si sgozza per un rumore molesto, perché la notte è più ingrata dei risvegli e ti lascia rantolare disperato all’inquilino del piano di sopra che tiene acceso tutto il tuo orrore. Un mondo efferato di solitudini, dove gli italiani immigrati restano sempre dei mangiaspaghetti, sprofondati in «un grande corteo di crimine, povertà, baraccopoli e canzoni». E la residenza ufficiale di Carnevali è e rimane il margine.

La condizione del diverso, in quanto straniero, in quanto artista, in quanto figlio e amante della strada e delle sue lesioni. Più compiuti narrativamente sono i tre “Racconti di un uomo che ha fretta”, aperti con la vicenda della zia Melania Piano, donna fiera e straziata. Da passioni avide e ingannevoli. Sbilanciate e mal corrisposte. Dalla sua durezza di madre e dal suo gracile cuore d’innamorata.

Il più bello e lancinante è comunque il secondo racconto. Parabola dell’impossibile purezza. Della conservazione di qualsiasi incantesimo. La compagna porta a casa una colomba ferita e accudirla diventa un’ossessione, senza traccia d’affetto o riconoscenza. La creatura è leggera come «una piccola nuvoletta di nebbia», ma si nutre con sforzo, miete sporcizia e vuole solo scappare. Mantenerla per entrambi vuol dire resistere all’oblio, alla meschinità senza piume di chi striscia e non può volare. «La colomba non ci conosceva. Eravamo due persone tristi, che rimpiangevano una dolcezza volata per sempre via dalla portata delle nostre pesanti dita».

Chi è in cerca di trame rompicapo o turning point inattesi alzi rapidamente i tacchi.

Questo si dice, questo c’è. La realtà di Carnevali è crudele e accecante: «Piango lacrime che sono diamanti e gocce d’argento e di zaffiri quando un raggio di luna ne forgia il profilo: così dietro il mio dolore c’è la bellezza, e io la seguo. Sono un vagabondo, e grido tra i relitti dei miei ricordi e i miei fallimenti come un bambino pazzo tra i suoi vecchi giocattoli, sempre nuovi per lui».

Niente di meglio per chi, come me, è un cultore della sconfitta. Sono reperti che tagliano, perché respirano ancora. E stavolta nessun trancio di pane si metterà di traverso.

(Emanuel Carnevali, Racconti ritrovati, D Editore, 2019, trad. di Emmanuele J. Pilia, euro 13,90, recensione di Cristiana Saporito)