Le fisionomie animali che popolano i bestiari medievali non svolgono sempre la medesima funzione simbolica, anzi: esse risultano, talora, oggetto di variazioni dovute a innovazioni non solo strutturali, ma anche compositive ‒ pertanto, se talvolta il medesimo tipo rappresentativo (positivo o negativo) è reiterato in differenti contesti, in altri casi la modifica dell’impianto tematico-formale conduce al ribaltamento dell’originale paradigma animale, traducendosi in chiaro rovesciamento della sua cifra simbolica.

La progressiva desacralizzazione che investe i bestiari medievali (per cui si rimanda a Gli animali: simboli religiosi esistenziali?) coinvolge anche le figure animali, reali o leggendarie, protagoniste sia di cataloghi bestiali di recupero classico (ispirati alle favole di Esopo e Fedro, seppur caratterizzati dalle stesse istanze didattiche della tradizionale forma religiosa), sia di bestiari amorosi, incentrati sulla rappresentazione di sentimenti umani (come si vede nell’influenza poi esercitata nella tradizione lirica italiana), sia di cataloghi di tipo “sociale”, strutturati su immagini figurate di specifiche categorie professionali.

Il gatto: un animale domestico e quotidiano

Nell’Alto Medioevo e nei secoli immediatamente successivi, il gatto risulta quasi completamente escluso dal numero degli animali ricorrenti in tutte queste diverse tipologie tassonomiche, dal momento che nell’immaginario collettivo esso non soltanto veniva associato all’idea di povertà (esclusa comunque ogni implicazione di ordine morale), ma anche percepito come il più quotidiano tra gli animali. Perciò, la sua figura, inadatta a rappresentare un elevato status sociale o a evocare pratiche tipiche delle categorie abbienti (al contrario, da esempio, dei cani o dei falconi da caccia), rappresenta una tra le fisionomie più raramente riprodotte (come suggerisce Gherardo Ortalli nell’intervento Gli animali nella vita quotidiana dell’Alto Medioevo, pronunciato in occasione di un incontro promosso del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo nella seconda settimana dell’aprile 1983).

Tuttavia, alcune peculiarità che caratterizzano il comportamento felino (in primo luogo la sua attitudine notturna) hanno concorso a edificare, nella sensibilità collettiva, un immaginario esplicitamente connotato da segno negativo: il gatto, quale figura diabolica e stregonesca, è così divenuto simbolo ereticale, influenzando anche certe componenti tematico-simboliche proprie tanto della cultura popolare quanto della letteratura occidentale successiva (si pensi, ad esempio, al celeberrimo Gatto nero di Edgar Allan Poe).

Una rivalutazione della figura felina si è diffusa in età moderna, in conseguenza sia della mutata interazione nei rapporti fra animale e uomo, capace di esercitare maggior controllo sull’ambiente naturale, sia della circolazione di un giudizio positivo sull’animale, dedito a costanti pratiche di auto-pulizia (tanto più rilevanti in società oramai attente al rischio di contagi e via via caratterizzate da pur graduali e lente acquisizioni igieniche).

Il gatto nella letteratura

Penetrata nel novero degli animali protagonisti delle favole, la caratterizzazione simbolico-tematica del gatto si struttura su due differenti motivi, entrambi riproposti dalla tradizionale rappresentazione della volpe.

In primo luogo essa, come immagine del demonio che, nei bestiari medievali, inganna l’uomo per sottrargli l’anima, viene spesso raffigurata nell’atto di fingersi morta, al fine di tendere un tranello alle proprie prede mentre, sporca di terra e distesa con la lingua fuori dalla bocca, attende che gli uccellini si posino nei dintorni così da catturarli facilmente.

La medesima dinamica narrativa ricorre, pur privata delle originarie implicazioni religiose e riferita al gatto, nel panorama quattrocentesco, come dimostra esemplificativamente Un gatto si dormiva in sun un tetto di Domenico di Giovanni, detto il Burchiello: «Un gatto si dormiva in sun tetto / et un nibbio a cui parve fusse morto / gli diè di piglio, e ’l gatto come acorto / tel prese colle zampe pel ciuffetto» (da I sonetti del Burchiello, a cura di M. Zaccarello, Einaudi, 2004, p. 110).

Il motivo si reitera fino al Settecento, come è visibile nei Due gatti di Giovanni Gherardo de Rossi (Favole, Stamperia Pagliarini, 1788, p. 100):

Pronto sul tetto [il gatto] ascende, e lì sdraiato

in tale atto si pone

che già morto rassembra;

e morto il crede un semplice augellino

che vuole curioso

mirarlo da vicino;

ma il traditor, quando sel vede accanto,

sorge veloce tanto,

che indarno nel periglio

tenta il misero augel le penne sciogliere,

già prigioniere del nemico artiglio.

La seconda tipologia rappresentativa della figura felina, ugualmente sovrapposta alla tradizionale fisionomia della volpe, ripropone la sua natura di abile ingannatrice pronta a intervenire nei litigi tra due animali, fingendo di accordarsi prima con l’uno e poi con l’altro, salvo tradire la parola data e divorare entrambi i contendenti.

Così ne Il topo e la donnola di Leonardo da Vinci, dove una gatta cattura un topolino dopo aver finto di salvarlo dall’assedio di una donnola intenzionata a mangiarlo (Aforismi, novelle e profezie, Newton Compton, 1993, p. 15):

Infrattanto venne la gatta e subito prese essa donnola, e immediate l’ebbe divorata. Allora il ratto, fatto sagrificio a Giove d’alquante sue nocciole, ringraziò sommamente sua deità; e uscito for della sua busa a possedere la già persa libertà, de la quale subito, insieme colla vita, fu falle feroci unglia e denti della gatta privato.

Questo motivo, pur suscettibile di alcune variazioni, ricorre nei secoli successivi fino al Settecento: ne Il gatto e il formaggio delle Cento favole esopiane scritte da Giovanni Battista Roberti, il felino, finalmente penetrato nella dispensa dove sono conservate le scorte alimentari, esclusa la possibilità di dividere il bottino con il roditore, sceglie piuttosto di mangiare sia il topo che il formaggio; ne Il gatto e il pipistrello di Luigi Fiacchi, invece, l’animale, impaurito dalla punizione promessagli dal padrone di un usignolo da lui divorato, prega gli dei di ricevere salvezza, promettendo in cambio di non cacciare più uccelli; ma, imbattutosi in un pipistrello, cede al suo appetito con un astuto escamotage: «Io, decide fra sé, mangiar lo posso / come uccello non già, ma come topo» (Le favole e i sonetti, Stamperia Fiaccadori, 1841, p. 100).

Inoltre, la rappresentazione figurata del gatto si incentra così frequentemente sull’abitudine di infrangere accordi e tradire promesse da venire spesso adoperata per satireggiare figure professionali di avvocati e di giudici (come ne La donnola e il gatto di Tommaso Crudeli).

L’approdo novecentesco

Nel Novecento, il modello rappresentativo proprio della figura felina varia considerevolmente.

In linea con la generale variazione relativistica propria della cultura del ventesimo secolo, le fisionomie animali assumono nuove connotazioni, tramutandosi in pretesto narrativo per riflessioni di carattere esistenziale o suggestioni dal tono dissacrante.

Ad esempio, ne La gatta di Umberto Saba, il motivo tradizionale della sofferenza d’amore viene rinnovato mediante l’adozione di questa figura animale in un contesto sentimentale, dominato dall’immagine della giovane innamorata (Tutte le poesie, Mondadori, 1988, p. 94):

Ai miei occhi è perfetta

come te questa tua selvaggia gatta,

ma come te ragazza

e innamorata, che sempre cercavi,

che senza pace qua e là t’aggiravi,

che tutti dicevano: «È pazza».

È come te ragazza.

Invece, nel Bestiario postmoderno e altri scritti (Muzzio, 1999), epigrammatico catalogo di animali rappresentati come simboli di vizi e virtù umani nel tentativo di costituire una sorta di simbolica zoologia paradisiaca e infernale, Giorgio Celli, uso a definirsi «gattofilo impenitente», espone l’attitudine di diversi personaggi felini (Il gatto un po’ genio, Il gatto a parlamento, La gatta psicosomatica) per poi proporre considerazioni di più ampio respiro; ad esempio, l’atteggiamento assunto dall’animale posto di fronte al proprio riflesso è ragione per citare la teoria dello psicanalista Jacques Lacan sullo stadio dello specchio.

Insomma, la fisionomia felina, ora immagine non solo dell’astuzia ma di un più ampio ventaglio di peculiarità umane, ora alter ergo dell’io narrativo nell’impianto strutturale di componimenti poetici e prosastici, diviene definitivamente simbolo dell’uomo novecentesco: «Non riconoscersi allo specchio equivale a non conoscersi come individui, per cui il mio gatto, per altri versi notevolmente intelligente, rivela in questo frangente una debole coscienza di sé» (Il gatto allo specchio, p. 45).

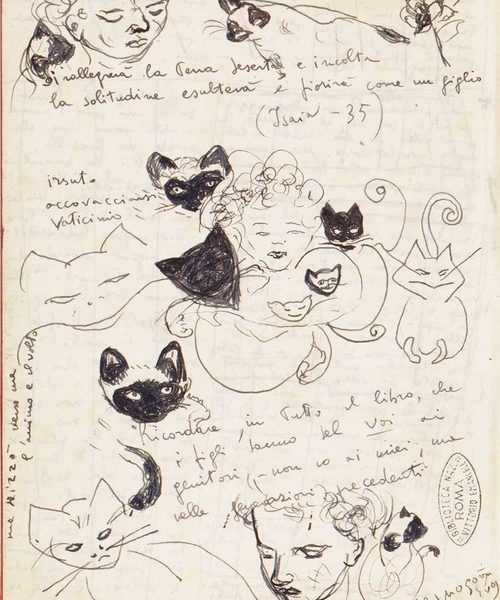

(Nel testo, la riproduzione di E. A. Poe, Racconti, Feltrinelli, 2014 e un’illustrazione dal ms. Bodl. 764 (Bodleian Library, XIII sec) che rappresenta i trucchi congegnati dalla volpe per catturare gli uccellini).